随着云计算和现代软件开发需求的不断变化,传统的远程终端接入方式面临诸多限制。多用户无服务器持久终端作为一种创新的技术方案,正在重新定义远程访问和协作的边界。它不仅突破了传统的服务器架构依赖,还为用户提供了更灵活、更安全且持久可追溯的终端交互体验。本文深入剖析这种技术原理、优势、实际应用场景及其对未来开发和运维模式的深远影响。 多用户无服务器持久终端的核心理念建立在无服务器架构和流式数据处理技术之上。传统终端接入通常依赖于运行特定守护进程的服务器,例如通过sshd实现SSH远程连接,这种模式需要维护服务器稳定运行,处理端口转发和网络访问控制等复杂事项。

而采用无服务器流处理平台,如S2,能够将终端交互抽象为一系列持续的输入输出数据流,所有交互行为被写入持久化的对象存储,客户端和服务端均通过访问这些流进行通讯,无需中间服务器节点的持续运行。 这种架构的实现首先涉及将终端输入输出映射到分布式流媒介。前端通常通过基于浏览器的终端模拟器(如xterm.js)捕获键盘输入、鼠标事件及窗口大小调整等操作,随后将这些事件附加写入S2流。位于远端的伪终端进程,常用Rust语言编写,并利用portable_pty库创建本地PTY,在通过S2流读取前端输入后,转发至系统shell执行命令。终端返回的数据同样被写入另一条S2流,由前端实时读取渲染,形成完整的双向交互链路。由于所有终端活动都是以追加日志的形式储存,每个动作不仅具备高度的持久性,还能随时回溯和回放。

与传统SSH连接相比,无服务器终端方案在延迟方面存在一定劣势。由于所有通信必须通过云端的S2服务进行持久化写入和读取,操作延迟约为150ms上下,在网络条件理想的情况下或可改善,但与直接建立TCP连接的SSH仍有差距。然而,这样的延迟对于日常终端操作并非不可接受,特别是在多用户协作和远程教学等场景中,系统的可靠性和持久性优势往往更受重视。 多用户协作是这一架构的最大亮点。传统的基于服务器的终端共享方案往往面临权限分配困难、扩展性受限的问题,而无服务器持久终端利用流的访问控制机制,支持细粒度的权限管理。无需给予所有参与者SSH访问权限,通过设定流的读写权限,能够实现只读观摩或全权操作的灵活切换。

此外,流作为共享的写前日志,天然适合多方并发输入的合并处理。通过调控操作顺序和数据一致性保证,多个用户可以安全、高效地协作完成任务,实现真正的“多人控制一个终端”。 持久化特性极大提升了终端会话的管理效能。由于每条终端交互记录都存储于高可靠性的对象存储中,管理员可以设定保存周期,方便会话内容的长时间保存与回溯。此功能对于代码审计、安全监控和教学培训具有重要意义。回放功能类似于Asciinema的终端录制,任何人都能通过时间戳或事件编号快速查找历史命令进展,甚至回放时调整速度,形成极具价值的终端会话录像。

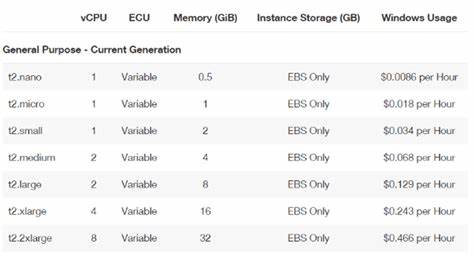

网络架构的简化同样是不容忽视的优势。传统SSH需要配置防火墙、端口转发和NAT穿透,而无服务器终端只需客户端和伪终端进程双方均能访问流服务API即可,无需额外服务器维护。借助统一的云端流服务,跨地域远程操作更为顺畅,特别适合分布式团队和远程办公的需求,降低了运维门槛和安全风险。 在成本方面,这种基于流式无服务器架构的终端系统表现出良好的经济效益。对象存储和流服务按数据写入量、存储时长及流量计费,通过精细的使用策略能够控制成本。举例来说,运行一个动态终端监控工具btop产生的数据量约在1GiB每天,整体花费不到一美元,三名用户同时远程同步查看时依然保持极低费用,对比传统服务器维护费用和专业远程协作工具订阅费,无服务器方案极具竞争力。

然而,这项技术也面临若干挑战。首先是终端窗口尺寸、字符编码等动态变化的同步难题。多用户同时操作时,必须统一虚拟终端的屏幕大小,否则显示混乱。其次,延迟尽管在可接受范围,但对一些高交互性的应用(例如游戏、图形化界面工具)影响较大,需要进一步优化流处理效率及区域化部署来降低传输延时。此外,安全性方面的设计至关重要,需确保流的权限细分合理,敏感操作受控,数据传输加密,防止恶意操控和信息泄露。 展望未来,多用户无服务器持久终端将在云端开发、边缘计算、教育培训、运维管理和协作平台等多方面发挥更大作用。

随着云服务区域的扩展和网络架构的不断优化,用户体验将进一步提升。开发者社区的积极参与和开源生态的完善,也将推动该领域的技术迭代和融合创新。例如,结合AI助手实现智能终端支持,利用区块链技术强化交互数据的身份认证和不可篡改性,均是可期待的发展方向。 从根本上讲,多用户无服务器持久终端是对传统交互式远程访问模式的全新诠释。它将终端操作视作可追踪、可共享、可持续的流数据,从而在去中心化、多参与者环境中提供了稳健、灵活的交互机制。这不但满足了现代软件开发和团队协作的需求,也为云计算时代的基础设施管理和远程办公带来了革命性变革。

随着技术逐步成熟和用户需求的多样化,无服务器持久终端有望成为未来工作环境中不可或缺的基础工具,推动整个信息技术生态迈入新的纪元。