死亡,是每个人都无法逃避的命运,它让人思考生命的意义和存在的本质。当我们离开这个世界时,我们会去哪里?我们的灵魂会经历怎样的旅程?这个问题不仅触动了哲学家和科学家的心,也引发了宗教信仰者的思考。 各个宗教和文化对死亡的看法存在着显著的差异。对于许多人来说,信仰的力量能够带来安慰,认为死亡并不是生命的终结,而是另一种存在的开始。基督教、伊斯兰教、犹太教等一神教认为,人在死后会接受上帝的审判,进入天堂或地狱。例如,基督教徒相信,信仰耶稣基督的人会获得永生,进入天堂;而拒绝信仰的人则会被送往地狱。

天主教徒则相信,在这两者之间还有一个炼狱的阶段,让人得以净化。 穆斯林的信仰体系类似,认为死后灵魂会被带到一个审判的阶段,进入一种名为“贾娜”(天堂)的完美状态,或是“贾哈南”(地狱)的无尽惩罚。伊斯兰教明确强调,生活中的行为将直接影响到来世的命运。这种因果关系也被许多宗教视为一种宇宙的正义,信徒们应努力践行善行。 与这些信仰相对的,是一些信仰轮回和因果法则的宗教,如印度教和佛教。印度教信仰轮回(萨姆萨拉),即灵魂在不断的生死中轮回,直到获得解脱(摩诃)。

他们相信,个人在世上的表现(业力)决定了下一个生命的状态。佛教徒同样相信轮回,然而他们更强调的是超越生死的境地——涅槃,这是一种脱离轮回的状态。在这种信仰中,死亡并不是一种结束,而是生命旅程的一部分。 而在西方,尤其是在无神论和不可知论盛行的地区,对死亡的态度更加世俗化。许多没有宗教信仰的人认为,死亡就是生命的终结,这种看法让他们更加珍视现存的生活。尽管对死亡的末路感到无情,但他们也信奉活在当下,享受每一个瞬间。

在某种程度上,这种观点虽然缺乏对灵魂存在的期待,却能激励人们在有限的时间内追求自己的目标与梦想。 人们对于死亡的思考往往会影响他们的生活方式与行为。那些相信来世的人,可能更加注重道德与伦理,努力做好事,希望能在死后获得良好的归宿。相反,那些认为一切都归于虚无的人,可能会更放纵一些,追求即时的快乐与享受。他们可能觉得,在这个世界上竭尽所能地体验生活才是最重要的。 尽管对死亡的理解因文化、社会背景而异,但死亡所引发的恐惧和不安是普遍存在的。

许多人途经生命的十字路口时,会感到无助和彷徨,这也是为何许多宗教和哲学都试图为人类提供解答与慰藉。端午节时的祭祖、中秋节的团圆、清明节的扫墓,都是人们对生命和死亡进行反思的方式。在这些仪式中,人们用悼念和追忆让亡者的记忆永存,同时也提醒着自己珍惜当下,活得更有意义。 世界各地的风俗和习惯,亦在展现着对生命和死亡的独特理解。在西藏,传统的“天葬”习俗以其独特的方式表达了对生命无常的认识。人们相信,死后灵魂离开身体,尸体则成为自然的一部分,供养其他生物。

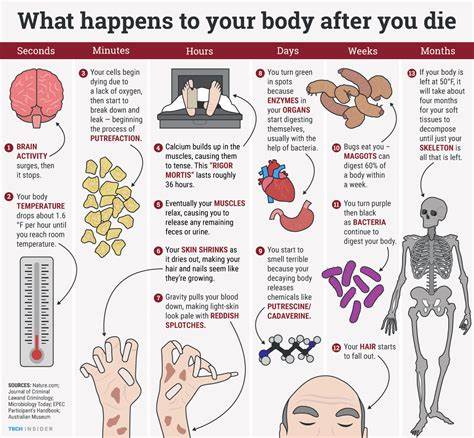

这种对生命的重新定义,让人们以一种更加开放和接受的态度来面对死亡。 这些传统习俗体现了人类对死亡的尊重和理解。无论是以宗教仪式,还是以文化行为,死亡被赋予了更深层次的思考与意义。即便在面对死亡这样一个终极命题时,人们仍通过各种方式来探索和诠释人类存在的价值。 对于“我们死后会去哪里”这一永恒的命题,科学至今仍未能给出确切的答案。然而,现代科学对于生命的探寻让人们对死亡的理解逐渐丰富起来。

神经科学、心理学等领域的研究揭示了意识的本质与大脑活动的关系,但这些研究的结果并不能解答关于灵魂与死亡深层次的哲学问题。 随着科学的发展,许多人开始尝试从不同的角度来看待生与死。有学者认为,死亡的意义不仅仅在于个人的存在终止,而是对生者的一种激励和反思。每一个生命的结束,意味着另一个生命的开始,我们更应该关注如何生活,而不仅是如何面对死亡。 无论是宗教、文化,还是科学的视角,人类对死亡的探索反映了对生活的珍视与渴望。通过对死亡的理解,我们不仅是在审视生命本身,更是在探寻活得更充实、更有价值的方式。

面对死亡的真正答案或许并不重要,重要的是在有限的生命中,我们应该如何选择去生活,去爱,去体验。这才是对死亡最好的回应。