保罗·克鲁格曼(Paul Krugman)作为一位诺贝尔经济学奖得主,在经济领域的观点引起了广泛的关注和讨论。然而,在过去十年中,他对比特币的批评和预测却频频遭遇挑战,许多他的言论被认为是错误的。本文将深入探讨克鲁格曼在比特币问题上的历史观点,从中分析他为何如此看不懂这一数字货币的背后逻辑。 克鲁格曼的比特币观念可以追溯到2011年,当时他首次在《纽约时报》上发表文章,明确表示对比特币的怀疑。他将比特币视为一种泡沫,认为它缺乏足够的价值支撑。克鲁格曼指出,比特币不仅没有实体资产的支持,也没有政府的保障。

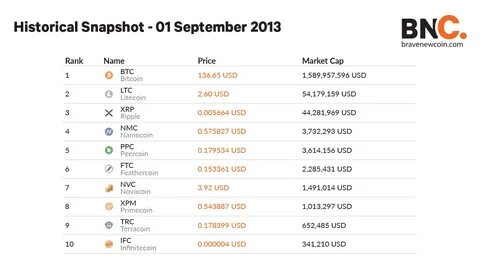

他的看法在银行业传统思想中并不罕见,因为比特币的本质和运作方式与传统金融体系截然不同。 然而,随着时间的推移,比特币不仅没有破灭,反而逐渐走入了主流社会。2013年,比特币的价格突破了1000美元,这一里程碑让许多人陷入了对克鲁格曼观点的深思。尽管如此,克鲁格曼依然对比特币表示不屑,继续指出其缺乏作为货币的基本特征,如稳定性和可预测性。 在接下来的几年中,克鲁格曼继续发表反对比特币的言论。他在2014年指出,比特币的交易系统存在诸多问题,包括交易的速度慢和费用高。

他还强调,比特币作为一种货币在经济学理论上是不可行的,因为其价值波动过大,不适合作为交易媒介。尽管此时比特币的价格经历了不同程度的上涨和下跌,克鲁格曼依旧固执地坚持自己的立场,认为比特币大多数时候都是在投机。 然而,进入2017年后,比特币的价格达到了历史新高,接近2万美元。这次价格飞升让克鲁格曼的立场再次受到挑战。他在社交媒体上重申了对比特币的怀疑,并认为这种疯涨只是一次泡沫的再现。但众所周知,泡沫往往由贪婪和恐惧驱动,尽管泡沫最终会破灭,但在破灭之前,依然会迎来一波波更高的价位。

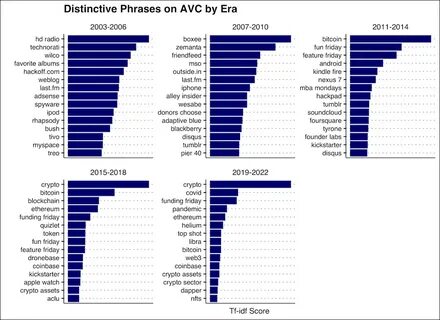

2018年,比特币价格大幅回落,但这并未阻挡其在全球经济中的影响力。随着区块链技术的崛起,比特币和其他数字货币不仅受到关注,更逐渐被视为未来金融体系的重要组成部分。此时,克鲁格曼的观点受到质疑:他所坚持的传统经济思维是否真的能够适应这一新兴市场? 随着比特币的广泛采用,越来越多的企业和机构开始接受比特币作为支付手段,甚至一些国家开始探讨建立自己的数字货币。对此,克鲁格曼在2019年再次发表文章表示比特币不过是“数字黄金”,并重申其在宏观经济中的无用性。他认为比特币的波动性使其无法真正成为一种稳定的货币,依然坚持数字资产在市场中的边缘地位。 尽管克鲁格曼在许多方面拥有深厚的经济学知识,然而他却未能完全理解比特币背后的去中心化理念和区块链技术所带来的潜在变革。

比特币的支持者认为,正是这一区块链技术赋予了比特币吸引力及使用价值,改变了传统金融格局,推动了创新和效率。 到了2020年,全球因疫情而发生的经济危机让越来越多的投资者将目光投向比特币及其他数字货币。这一现象让克鲁格曼的观点又一次受到了质疑,他不得不面对比特币在极端经济条件下的避险属性逐渐被认可的现实。尽管如此,克鲁格曼仍旧不愿改变自己的立场,认为比特币始终是一种高度投机的资产。 2021年,比特币在市场上的表现再创新高,使其市值达到了万亿美元的级别。尽管基于技术的许多企业开始接受比特币,但克鲁格曼依然不改其调,继续对比特币表示不屑,认为其长期内不具备价值。

这种坚持固然显示了克鲁格曼在经济领域的严谨态度,但也反映出他对新兴事物的保守,甚至是偏见。 在过去十年中,克鲁格曼的比特币论述可谓是如履薄冰,屡屡遭遇失误。然而,值得注意的是,克鲁格曼所代表的并不仅仅是一个人的观点,许多经济学家和金融专家也持有类似见解。传统经济学与新兴数字金融之间的碰撞,正是在这场持续的讨论中不断演绎。 克鲁格曼的比特币之路,正是对经济学与技术革新之间关系的真实写照。在一个日新月异的时代,或许每个人都应该保持开放与探索的心态,去理解那些看似疯狂的创新,站在未来的角度审视当下的事物变化。

正如比特币本身,这个新兴的金融工具不仅是技术的产物,更是我们对未来经济形态的一种期许与思考。