在编程的历史长河中,抽象一直扮演着至关重要的角色。它帮助人们摆脱对底层复杂细节的直接关注,转而专注于更高层次的逻辑和创意。而近日由著名AI专家Andrej Karpathy提出的“Vibe编码”概念,再次激起了业界关于抽象本质的讨论和反思。所谓“Vibe编码”,即程序员完全放弃对传统代码的精确书写,而是依赖AI工具,通过自然语言表达意图,让机器自动生成代码,开发者几乎不需要动手敲键盘。这一现象既令人兴奋,也引发了许多质疑与争议。要真正理解为何“Vibe编码”并不是全新突破,而是继往开来的抽象篇章,我们必须回顾计算机科学的历史轨迹。

抽象的本质在于隐藏复杂性,提供更简洁、易用的接口。早在计算机诞生之初,程序员就要面对难以理解的机器码,即纯粹的0和1的组合。随着时间推移,汇编语言的出现让代码变得稍微具有人类可读性,通过符号化的助记符代替了大量的二进制,使得编程变得更加直接和高效。然而,当时有不少程序员对这种转变持怀疑态度,他们担心放弃对机器的直接控制会带来性能损失和理解障碍。这种抗拒与今天“Vibe编码”的争议异曲同工。1957年,FORTRAN作为第一个高级编程语言诞生,极大地简化了数学和科学领域复杂程序的编写。

它让不精通机器语言的科学家和工程师也能编写高效程序,一度打破了编程的专业壁垒。尽管最初也曾遭遇性能和可靠性的质疑,事实证明高级语言不仅能媲美汇编性能,还极大提高了生产力。进入1973年,Unix操作系统由Dennis Ritchie和Ken Thompson用C语言重新编写。C语言作为一种兼具效率和可移植性的中高级语言,促使Unix成为极具影响力的操作系统。面对外界怀疑声,C语言凭借其恰到好处的抽象层次,成功兼顾了底层性能和高层便利性。纵观这些转折,我们可以总结出一个核心模式:每当新抽象层出现之初,总会遇到传统技术人士的抵触,担心控制力和性能丧失;而先行者怀抱开放心态积极尝试,最终新抽象被广泛接受并成为行业标准。

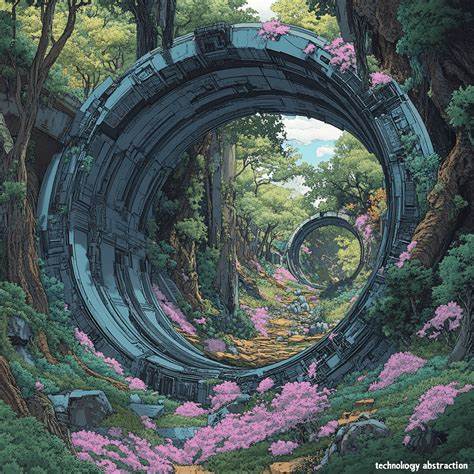

这一轮回反复发生,从汇编语言、C语言、到Python、React等,乃至如今的AI辅助编程,均印证了这条历史规律。在如今“现代抽象塔”的构建中,抽象层愈发丰富且复杂。汇编让我们摆脱了二进制的束缚,C语言实现了跨平台的可移植性,高级语言解决了内存管理的难题,框架标准化了常用模式,而AI基于自然语言的交互则可能是这一进程中意义深远的创新。为何“Vibe编码”令人振奋?因为它标志着人与计算机沟通方式的根本转变。从传统的详尽指令转向意图描述,人们可以用更自然、直观的语言完成曾经冗长的编程任务。AI工具如Cline允许开发者以对话方式表达需求,同时保留人工审核和控制的空间。

尽管如此,部分开发者对此持怀疑态度。他们担心对代码和系统的理解在AI的抽象中被削弱,从而失去排错和优化的能力。但历史经验告诉我们,完全拥抱或者彻底抵制新的抽象都是暂时的态度。真正合适的做法是理解不同层次抽象的应用场景,在需要时结合使用。就像C语言并未完全取代汇编,“Vibe编码”也不会一蹴而就取代传统编程,而是作为工具和方法丰富开发者的选择。人类智慧与AI赋能的结合,将把开发效率和创造力推向新的高度。

展望未来,编程不再仅仅是机器语言的机械输入,更是意图的表达和实现。开发者的精力将更多聚焦于设计、策略和创新,而重复劳动、模板化的代码生成任务将由系统自动完成。这一变革不仅促进软件产业的加速发展,还将降低技术门槛,吸引更多跨领域人才参与其中。总结来看,“Vibe编码”并非抽象革命的终点,而是在人机协作和自然语言技术推动下,软件开发新阶段的开端。历史上的每一次抽象提升都带来了工具链、教育和工程理念的革新,“Vibe编码”同样需要成熟的生态支撑和实践沉淀。作为开发者,我们应当积极拥抱变化,批判性地评估新技术的优劣,灵活调整工作方式。

只有如此,才能在抽象的浪潮中立于不败,创造更加智能、高效的编码未来。