近年来,人工智能(AI)作为数字化和信息技术的前沿代表,成为推动经济和社会发展的重要力量。各国政府和业界对其提升生产力寄予厚望,认为AI有望解决劳动力增长放缓带来的挑战,促进经济持续发展。然而,AI究竟能为生产力带来多大提升,实际效果如何,学术界和产业界至今尚未达成共识。尤其以澳大利亚为例,该国的劳动生产率增长已降至六十年来最低水平,政府积极召开生产力圆桌会议,试图通过技术革新寻求突破,人工智能自然成为讨论的焦点。生产力本质上是衡量单位资源投入所产生的产出效率。它不仅影响个体日常工作效率,也关乎组织整体目标的实现,更反映在国家经济的宏观表现上。

人们普遍认为,提高生产力能够推动收入和生活水平的提升,因此AI的生产力贡献备受关注。从个人层面来看,AI对生产力的影响呈现出复杂而多元的图景。部分实证研究显示,AI工具能够显著提升工作效率。例如,美国跨国公司宝洁对776名产品专家开展的研究发现,配备AI的个人表现可媲美两人团队。波士顿咨询集团在2023年的一项研究则表明,借助生成式AI完成任务的速度提高了18%。类似地,某美国大型软件公司为5200名客服人员部署的早期AI系统将问题解决效率提升14%,其中经验较少的人员提升幅度更达35%。

然而,并非所有研究结果都指向生产力提升。一项针对2500名专业人士的调研揭示,高达77%的受访者感受到AI反而增加了工作负担,近一半的人表示不清楚如何发挥AI的生产力提升潜力。诸多障碍浮现:人工智能生成内容需要人工审核和修正,员工需要额外学习AI技能,且整体对AI能力的期待往往过于乐观。亦有研究显示,例如澳大利亚联邦科学与工业研究组织针对300名政府工作人员使用微软365 Copilot的调查中,虽然大多数人自我报告获得了生产力提升,但约三成人员未见明显变化,且实际效益低于预期。组织层面上,人工智能对生产力影响的评估同样困难重重。企业的生产力变动受多种社会和组织因素影响,要将变化归因于AI的具体贡献并不容易。

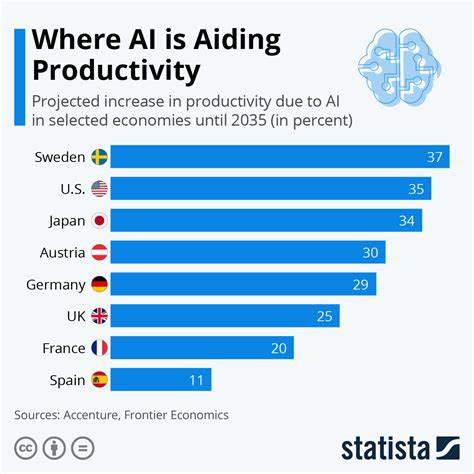

经合组织的估计认为,传统AI技术在行业专业任务中的组织生产力提升范围为零至11%。欧洲和亚洲部分国家的独立研究也报告了局部提升成果,但美国对30万家企业的分析未发现AI与生产力间存在显著关联,反而云计算和机器人技术表现更为突出。部分原因可能是AI尚未在很多企业得到深入应用,或其效益被复杂的技术和人力因素交织难以辨识。例如,亚马逊的“Just Walk Out”无人商店技术,本计划通过自动化减少人工成本,但据报道却需在印度招聘大量人员进行质量控制,尽管亚马逊对此予以否认。更广泛而言,支撑AI发展的大量数据标注工作背后也依赖大量人力资源,这一事实模糊了AI减轻劳动力成本的预期。国家层面的生产力变化更显含糊。

AI尚未在宏观经济表现中展现明确的增长动力,这既因为技术普及和应用需要时间,也因为创新的经济效应往往滞后体现。历史经验表明,互联网技术最终带来了显著生产力提升,但移动通信和社交媒体对生产力的影响却更具争议,不同行业间体现不均。在某些领域如娱乐产业,AI和数字技术带来的变革更为显著,而在传统制造和服务业则表现较为有限。当前对AI价值的普遍认知多集中在它自动化重复性、低附加值的任务,使人们能以更快速度完成工作,腾出时间用于创造性活动。但实际工作环境远比这一简单模型复杂。更快并不总等于更有效。

电子邮件处理更快,可能导致更多回复,形成无止境的循环,无法真正提升创造力和深度工作效率。生产力的核心不仅是速度,更在于价值创造和创新的广度。AI未来真正的潜力,可能不在于单纯加速任务完成,而是通过智能辅助促使工作节奏合理调整,提供思考和创新的空间。这种“放慢”节奏,允许人们从容应对复杂挑战,才是AI潜在的重大价值所在。简而言之,人工智能带来的生产力革命尚处于萌芽和探索阶段,证据表明它既能带来可观提升,也面临诸多限制和实际障碍。政策制定者、企业和研究机构需要更加理性看待AI,既要利用其优势,也要正视其带来的运用难题和劳动力变革。

未来,随着技术成熟和应用生态完善,人工智能有望成为继互联网之后,再次推动社会经济飞跃的关键力量,但这需要耐心、规划与全面支持。只有全面理解生产力的内涵和影响路径,才能更好地释放人工智能的价值,推动个体、组织乃至国家迈向更高效、更创新的未来。