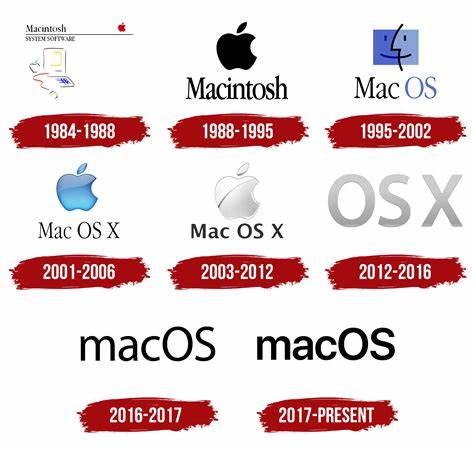

在现代社会,视频已成为塑造观念、影响政治和文化的重要工具。几十年前,电视刚刚进入寻常百姓家,而现如今,一个美国家庭拥有的连接屏幕数量正在成倍增长。视频媒介不仅广泛渗透到我们的日常生活,更成为全球政治权力和商业运作的重要战场。然而,尽管视频的重要性日益凸显,我们社会对于如何引用、分析甚至批判这类媒介内容,却依然没有明确的规则或标准支持。这种缺失导致我们无法像对待文字那样自如地处理视频信息,进而影响了真相的揭露、事实的考证和公正的实现。 20世纪60年代,彼得·L·伯格和托马斯·卢克曼在《现实的社会建构》中提出现实是通过社会互动和媒介信息共同构建的观点。

这种理论曾助人深刻理解报纸、书籍、电影乃至广播媒介对公众认知的塑造方式。如今,视频媒介的无处不在和影响深远,远非当时的电视能够比拟。智能手机、个人电脑、游戏机和流媒体平台共同形成了一个覆盖全球的移动影像网络。每时每刻,屏幕上播放的内容都在塑造人们对现实的理解与认知。 在2024年美国大选中,政治广告支出超过120亿美元,其中近半数在电视和在线视频上投放。政界和商界的领导人深知视频对群体意志的影响力,这使得操控视频内容成为权力争夺的核心。

前总统特朗普的崛起本身便是视频媒介力量的体现。他在长期执导、明星出演的电视节目《学徒》中塑造了商业强人的形象,这一形象深深影响了公众的政治态度。特朗普与控制主流媒体的巨头如福克斯新闻之间形成了紧密的互动关系,这些媒体通过反复播放、情绪化的节目强化特定叙事,影响选民的看法和行为。 更令人警惕的是,政府内部逐渐融合了大量来自电视界的人员,国家政策的制定和传播也变得日益依赖视频化的表达方式。总统的每日简报趋向以视觉方案呈现,重大国际会议也常常被包装为“精彩电视”。这种趋势加剧了权力话语的视觉操控,使得公众很难在信息洪流中分辨事实与虚幻。

然而,与文字媒介不同,视频作为一种相对年轻的媒介,尚未建立起完善的引用规范和批判方法。我们熟悉如何引用书籍、报刊文章,但却难以找到类似于“芝加哥格式”的视频引用体系,也缺乏能够方便分析和剪辑视频内容的软件工具。尤其在涉及社会正义和历史事件的追责中,视频证据显得至关重要,如乔治·弗洛伊德事件和2021年国会山暴乱等。但当视频成为最核心的证据形式,我们却缺乏对其进行系统保存、检索和引用的能力。 挑战不仅在于技术层面,更在于法律和社会对视频内容使用的限制。版权、隐私和传播权利的界限尚不清晰,导致许多重要视频难以作为公开参考材料被广泛利用。

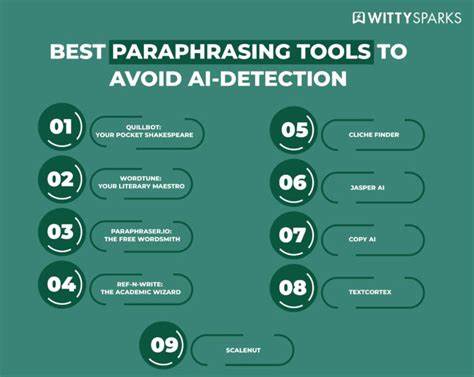

缺失统一规范限制了教育、科研和新闻界对视频的利用空间,使社会难以对移动影像中的信息进行充分监督和批判。 面对这一状况,有学者呼吁为视频媒介建立类似于印刷品的规范手册,制定视频引用标准,开发自动化的引用生成工具,并建立视频信息的开放数据库。这不仅有助于提升公众的媒介素养,也能增强民主社会对信息的透明度和问责能力。同时,应推动公共利益导向的视频内容保存和传播平台,减少对大型网络科技公司的依赖,打造更多去中心化的开放影音资源库,类似于维基百科和互联网档案馆的作用。 历史经验显示,任何媒介最初都伴随着真假信息的泛滥,印刷术刚兴起时也曾被大量虚假内容滥用。视频作为一种强大的影响力媒介,其具有更强的视觉说服力和感染力,也更容易成为虚假信息制造的温床。

正如历史学家丹尼尔·布斯汀所言,现代媒介制造了一层“虚幻的迷雾”,模糊了事实与幻想的边界。面对这种情形,社会必须迅速建立起识别、批判及科学引用视频信息的框架,重新夺回对现实的认知主导权。 视频媒介的强大影响力不容忽视。谁掌控了屏幕与影像,谁就在很大程度上掌控了社会的认知结构和文化权力。为了更好地应对信息时代的复杂挑战,社会、学术界和技术界必须协力合作,制定规范、构建平台、培养能力,让视频这一极具穿透力的媒介成为推动知识传播、历史真相和社会进步的利器,而非误导、操控和分裂的工具。只有这样,我们才能在视频主导的新现实中,找到通往民主、公正与真理的道路。

。