近年来,东亚地区尤其是中国,积极推行清洁空气行动,致力于大幅减少大气中硫酸盐气溶胶的排放,以改善区域空气质量和生态环境。然而,科学研究表明,这一善意的空气质量改善措施在全球气候变暖进程中扮演了重要而复杂的角色。东亚气溶胶的减少可能加剧了全球温室效应,推动了自2010年以来全球气温升高速度的加快。本文将详细解析这一关联背后的科学机理,探讨气溶胶排放与气候系统相互作用的最新研究成果,并总结其对未来气候治理的启示。 东亚气溶胶减少的背景和全球变暖的联系 气溶胶指的是悬浮在大气中的微小固体颗粒或液态微粒,其中硫酸盐气溶胶因其强烈的反射阳光能力,被认为对地表气温具有冷却作用。工业化以来,东亚地区的经济快速发展,伴随着大量硫酸盐气溶胶的排放,这些气溶胶在一定程度上抵消了温室气体导致的地球变暖效应。

然而,清洁空气政策的实施导致这些气溶胶排放急速下降,减少了其对太阳辐射的反射,解除了对温室气体变暖的遮掩效应。 多模式地球系统模型的最新模拟结果显示,东亚地区硫酸盐气溶胶排放自2010年以来下降了约75%,导致了全球年均表面温度提升约0.07±0.05摄氏度。这个数字虽然看似微小,但在全球气候变暖加速的背景下,成为推动全球平均气温增速提升的重要因素。数据显示,自2010年以来,全球变暖速率从此前的每十年约0.18摄氏度跃升至0.25摄氏度,东亚气溶胶排放削减在此过程中贡献显著。 气溶胶与气候系统的复杂互动 气溶胶影响气候的机制涵盖了直接和间接两方面。直接作用是指气溶胶颗粒直接散射和吸收太阳辐射,影响地球能量收支。

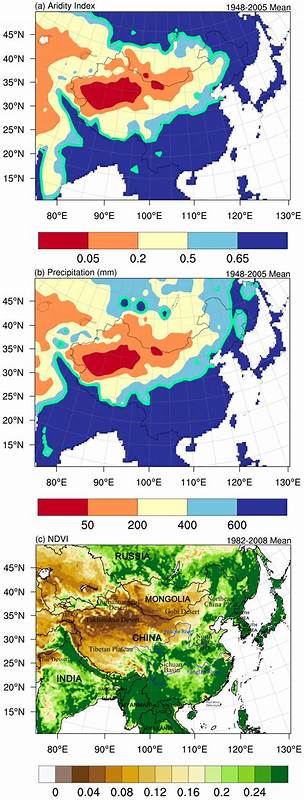

硫酸盐气溶胶主要散射阳光,增加地表反照率,从而冷却地球表面。间接作用则涉及气溶胶改变云的性质和分布,例如提高云滴数密度,增加云反照率,延长云寿命,进一步增强反射效果。 东亚气溶胶的减少不仅导致直接散射效应降低,还削弱了云的亮度和覆盖范围,这一长距离的影响扩展到北太平洋甚至北美洲。模型模拟显示,冬季时段,北太平洋和北美地区明显变暖,这种气候远程效应也被认为是东亚气溶胶排放清理的重要表现。值得注意的是,由于大气环流和海洋动力学的复杂变化,气溶胶排放减少对全球气候的影响表现为空间分布不均,某些区域的变暖更为剧烈。 卫星观测与辐射平衡的证据支持 卫星数据提供了气溶胶光学厚度、大气辐射平衡及表面温度变化的重要观测证据。

地球辐射平衡的顶端观测显示,自2010年以来,东亚地区上空的太阳反射减少,导致更多辐射被地球系统吸收。该现象与地面和卫星测得的气溶胶光学厚度急剧下降相吻合,并与北太平洋海域的海表温度升高密切相关。 此外,全球辐射能量不平衡的增加也与东亚气溶胶减少的时空分布高度匹配。大气再分析数据对比显示,低云区辐射平衡变化显著,这表明气溶胶对云的调节作用在气候响应中举足轻重。虽然内部气候变率如太平洋十年涛动(PDO)带来一定观测不确定性,但综合模型和观测证据支持东亚气溶胶减少对辐射平衡和气温变化的影响。 东亚清洁空气行动的气候代价与健康效益的权衡 降低气溶胶排放强调的是环境保护和公共健康收益。

空气污染对人体健康的危害已被大量研究证实,减少硫酸盐气溶胶和相关污染物的排放明显降低呼吸系统疾病发病率和死亡率,提高社会福利水平。在气候变化层面,气溶胶减少使得隐形“冷却屏障”消失,导全球变暖速率加快。 因此,政策制定者面临权衡挑战:如何在保障空气质量和人类健康的同时,有效应对全球气候变暖。科学界建议,气溶胶减少应同步伴随温室气体减排努力,特别是二氧化碳和甲烷等强效温室气体,避免因空气质量改善带来的气温反弹效应成为气候目标的障碍。 未来气候趋势与政策启示 东亚未来的硫酸盐气溶胶排放预计将继续走低,但减排幅度和速率趋缓。随着区域空气质量达标,剩余可减少的排放量有限,未来气溶胶对全球气温的影响可能减弱。

同时,东亚地区温室气体排放的控制力度和国际合作效果,将主导未来全球气候变化走向。 科学家强调,气溶胶与温室气体的非线性耦合效应需深入研究,尤其是气溶胶-云相互作用的复杂反馈机制,对未来气候预测模型的准确性至关重要。政策方面,应推进多元化减排战略,兼顾空气质量与气候效益。加强东亚地区的观测监测和模型发展,提升对气溶胶-气候关系的理解,有助于制定科学合理的气候治理措施。 总结来看,东亚气溶胶清洁行动展示了环境政策实施的多维影响,其促进公共健康和生态改善的目标显著,但与其带来的全球变暖加速效应形成对比。综合分析提醒全球气候治理应采取系统视角,统筹考虑污染物与温室气体的综合效应,推动绿色低碳转型,实现可持续发展和气候安全的双重目标。

未来,科研与政策的紧密结合,将是保障全球气候目标达成的关键。