近年来,人工智能在各行各业的应用日益广泛,尤其是在教育领域,AI工具如大型语言模型(LLM)已经成为学生学习和写作的重要辅助。然而,这一便利背后,隐藏着学生能力退化的隐忧。越来越多的教育者发现,学生过于依赖人工智能完成作业,结果不仅仅是知识掌握的表面化,更使得学生的思考和表达能力严重削弱,甚至出现了“变得迟钝”的趋势。 人工智能技术,特别是文本生成工具,能够快速生成结构完整、语言流畅的文章,这看似为学生节省了大量时间和精力,却也给他们带来了依赖性,使得原本应该通过写作培养的思考、组织和表达能力被人工智能替代。学生在面对写作任务时,往往缺乏原创思考,更多地依赖于AI的帮忙,仅仅停留在对结果的复制和调整,而不是真正理解和内化知识。 这种现象的根源在于“认知卸载”(cognitive offloading),即将学习和思考的任务转嫁给机器。

写作不仅是把文字排列组合,更是一个发散思维、整合观点、论证逻辑和传递情感的过程。 AI的介入,让学生失去了反复推敲和自我修正的机会,导致思考深度和批判性变差。长此以往,学生的文字组织能力、逻辑分析能力以及独立思考能力都会受到极大影响。 教育者的担忧不仅仅在于学生能力的下降,更在于整个教育目标的偏离。教育的意义在于培养学生分析问题和解决问题的能力,而不是简单完成任务。有人认为,如果AI能完成作业,作业本身就没有意义。

这种观点忽略了学习过程的重要性。通过完成写作任务,学生理应在不断挑战中提升自己的知识结构、思维框架和语言表达能力,这才是教育的真正目的。 此外,学生对AI辅助写作的无节制应用,还引发了学术诚信和评价公平性的问题。很多时候,教师很难准确判断作业的原创性,学生也常常无法深入理解他们所提交的内容,这种“完成即交付”的心态,极大地削弱了学术环境的严肃性和教育的质量保障。教师面对这类现象,感到既无奈又困惑,甚至有不少人因此选择离开教学岗位,反映出教育体系在AI时代面临的深刻危机。 针对人工智能的挑战,教育者应积极探索应对策略。

首先,加强阅读与写作基础训练尤为重要。通过引导学生不断阅读高质量文献,增强阅读理解能力,培养对论点的辨析和批判,以避免成为“AI风格”碎片化写作的复制者。逐步提升写作训练的难度和频率,激发学生独立构思与论证的能力,防止“写作技能空心化”。 教师应设计更加注重理解过程和思维输出的考核方式。例如,口头答辩、即兴表达等环节,能有效反映学生对知识的掌握程度和思考深度,防止一味依靠文字作品“遮羞布”。此外,增加课前阅读任务和课堂讨论,也是提升学生主动参与和思辨能力的有效途径。

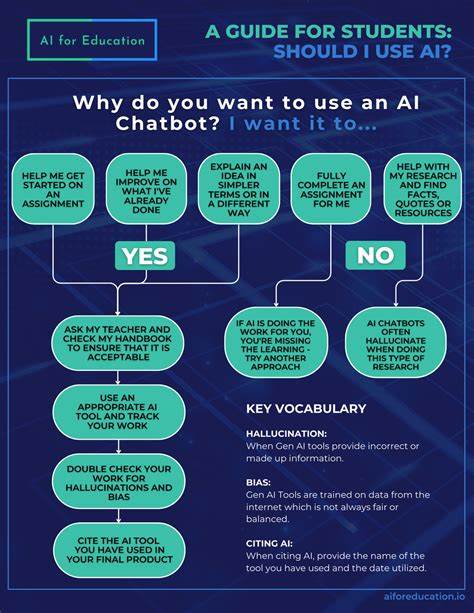

与此同时,合理利用AI的优势而非彻底否定也是当代教育应有的智慧。教师可以引导学生将AI作为辅助工具,帮助完成资料检索、语言润色等辅助性工作,而非完成核心思维任务。培养学生的“AI素养”,即了解AI工作原理及其局限,引导学生实现人与AI的有效协作,从而提升整体学习效率和质量。 从学生角度来看,重视写作能力的培养不仅是学业要求,更是职业生涯的重要资本。一个清晰严谨的表达能力,能够帮助他们在面试、求职乃至未来工作中脱颖而出。学生应当自觉抵制对AI的盲目依赖,注重培养自己的批判思维和表达技巧。

这一过程虽不易,但长期受益终将显著。 为了落实这一理念,学生可以尝试逐步练习GRE等标准化考试的写作题目,训练独立思考和论证能力。通过不断写作、反思并利用AI进行严格的自我批改,逐步提升自身能力而非单纯借助机器。加入阅读计划,选择适合的科普著作和经典作品,有助于拓展知识视野,提升语言感知和逻辑理解能力。 趣味性学习工具同样值得推广。通过叙事游戏或故事讲述类的活动,学生可以在轻松愉快的环境中锻炼故事构建和逻辑表达能力。

这些游戏往往强调结构和连贯性,能够强化思维组织,而不只是简单的文字堆砌。 总之,人工智能的发展是不可逆转的趋势,教育界需要正视其带来的挑战,恰当运用技术优势,同时坚守培养学生批判性思维和写作能力的根本目标。只有这样,才能确保学生在未来社会中既能熟悉高新科技,又能保持独立思考和创造力,实现真正的素质教育。 面对现今教育环境,“完成任务”与“成长进步”之间存在巨大的鸿沟。鼓励学生承担起学习责任,尊重教育的严肃性,推动教学改革,都是每一位教育者和学习者不可回避的责任。未来的教育,既需要智慧地融合AI,也需要坚定捍卫人类思考的独特价值。

唯有如此,才能避免未来出现“智能机器让学生愚钝”的局面,为社会培养出真正具备创新精神和判断力的高素质人才。