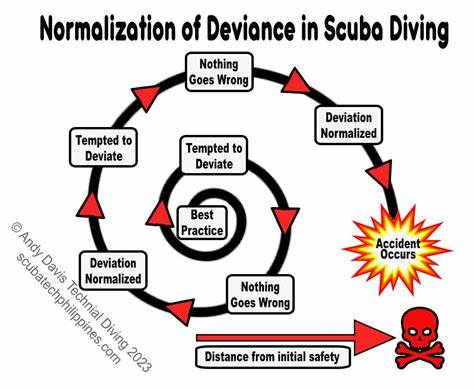

偏差常态化是指在组织或团队中,最初被视为异常或违规的行为,随着时间推移逐渐被接受和视作正常,从而成为不成文的规则。这种现象广泛存在于医疗、航空、制造等安全至关重要的行业,近年来在科技企业特别是软件开发领域也受到越来越多关注。通过研究偏差常态化,我们能够更加深入地认识隐蔽风险的形成机制,从而避免潜在灾难性的后果。偏差常态化的产生多半起因于人类对规则的认知与执行存在天然的局限性。面对繁琐或看似低效的规章制度,工作人员往往会采取捷径,例如跳过某些步骤或忽略警报,认为这样能够提高效率,减轻工作负担。然而,正是这些微小的违规累计,最终导致了重大隐患。

典型案例如医疗领域中关闭报警装置以减少干扰,最终造成病人死亡的悲剧,或者软件开发中未经过充分测试就上线新代码,引发系统崩溃。在科技行业,许多公司初创阶段注重快速增长和产品发布,轻视运维和安全规范。随着企业规模扩大,这些被忽略的问题积累成巨大的风险。习惯性的规则违反伴随着员工日渐适应甚至认可这种非正常状态,形成了偏差的常态化。新的员工加入后,看到前辈们普遍接受这些“正常”偏差,也很快习惯并融入其中,形成恶性循环。很多时候,偏差常态化的背后还隐藏着文化和人性的因素。

员工可能因为害怕惩罚、不愿得罪同事或担心影响职业晋升,选择沉默不敢揭露问题。此外,有些违规者自认为意图良好或为整体利益而违规,实际上却加剧了风险。另外,管理层若忽视基层反馈或为了维护表面绩效掩盖问题,也助长了偏差常态化的蔓延。阻止偏差常态化首先需要领导层的高度重视。明确制定并严格执行标准操作流程,避免因效率而放松规范。重视弱信号,及时发现和纠正问题,避免隐患积累。

鼓励健康的沟通氛围,保障员工敢于提出质疑和反馈,防止因恐惧文化造成沉默。技术手段如自动化检测、监控报警也是减少人为偏差的重要利器。同时,培训员工理解规则背后的意义,提升对潜在风险的认识,有助于增强自律和责任感。打造良好的激励机制同样关键。企业应奖励那些坚持做好基础工作的员工,而非仅仅奖励快速推出新功能或短期成果,堵塞“英雄主义”鼓励的漏洞。组织文化建设不可忽视,注重透明公开,平衡信任与监管,避免过度宽松导致权限滥用,也防止过度严苛打击创造力和积极性。

偏差常态化不仅是技术和管理的问题,更是人类行为和组织心理的表现。通过借鉴医疗、航空等高危行业的成熟经验,科技企业可以有效降低因偏差常态化带来的风险。对于软件开发团队而言,持续完善测试流程、建立严格的代码审查机制、自动化构建和部署是根本路径。避免“破窗效应”,即小错误容忍最终导致整体环境恶化,需要从细节抓起,保持高标准与持续改进。偏差常态化的危害并不总是立刻显现,但其潜在影响深远。轻视警告和偏差,会在关键时刻造成山崩地裂般的后果,损害用户信任和企业声誉。

相反,重视规范、落实责任、积极反思和学习则能筑牢风险防线,为组织的长远发展提供坚实保障。综上所述,偏差常态化是一种隐形风险,其根源在于人性及组织文化的弱点。认识到这一点,企业才能采取有效措施,打破偏差被接受为常态的恶性循环。通过制度保障、文化塑造和技术支持多管齐下,构建安全、稳定、有效的工作环境,推动组织走向成熟和卓越。未来,随着行业竞争加剧和技术复杂度提升,抵御偏差常态化的能力将成为企业核心竞争力的重要组成部分。