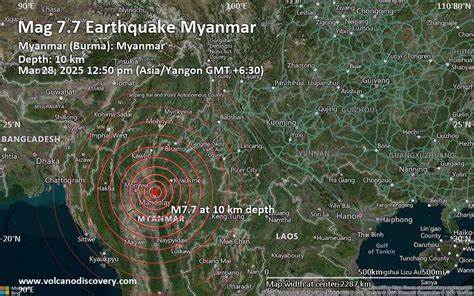

2025年3月28日,一场震级达7.7级的强烈地震袭击了缅甸,成为大陆上最长表面破裂带并含超音速断裂特征的罕见地震事件。这场地震震源位于萨加因断层南部,于清晨06时20分发生,断层表面破裂延展长度约465±25公里,远超过此前知名的大陆走滑断层地震,如2001年昆仑山地震和2002年美国德纳利地震。这不仅刷新了地震断层破裂的记录,更为理解大规模走滑断层地震的动力学机制提供了珍贵样本。萨加因断层作为印度板块与欧亚板块俯冲碰撞带的重要构造边界,以高速右旋走滑运动闻名。该断层不仅成为缅甸的地震高风险区,也对周边城市如曼德勒、内比都乃至更远地区造成深远影响。此次地震的起始位置位于北纬22.001度、东经95.925度,震源深度仅约10公里,极浅的震源深度使地震破裂能量直达地表,产生了极为剧烈的地面震动,导致巨大的破坏和人员伤亡。

根据当地行政及联合灾害评估机构统计,截至2025年4月8日,地震已造成缅甸超过3600人死亡,近150人失踪,伤者超过4800人。这是近几十年来该地区最大规模的地震灾害之一,促使全球学界与救援机构高度关注。萨加因断层的构造背景复杂,其位于印度板块向北俯冲挤压欧亚板块的斜碰撞区。板块运动速率约为每年36毫米,而断层走滑速率为18至20毫米,这种高速的断层运动促使能量迅速积聚,加之深锁状态的断层地段长期缺乏中小型地震释放能量,最终以破裂带巨大的滑动释放而告终。通过对卫星光学遥感影像和像素偏移跟踪技术的结合应用,科学家们精准定位了断层破裂范围及滑动分布。破裂区域沿直线展开,基本分为“萨加因段”和“内比都段”两个主要部分。

两段断层在形态和滑动性质上有所差异,萨加因段呈明显的纯右旋走滑动作,最大裂缝滑动达到5.8米左右。而内比都段则展现了一定的压缩成分,使得该区域的破裂形态更为复杂,滑动平均约为3.5米。此类分段解析为研究多个断层段联动破裂提供了重要视角。地震震波传播速度方面,此次事件形成了超音速断裂现象,即破裂前进速度超过断层周边剪切波速,大部分断裂过程以高达4.3千米每秒的速度沿断层线扩展。这种超音速破裂能够产生剧烈而集中能量释放,导致近断层地区产生强烈的高频地震动。与国际上知名的超音速断裂事件相比,如2023年土耳其卡赫拉曼马拉什双震,缅甸地震显示了更长距离的超音速断裂传播,其长达数百公里的持续超音速断裂极为罕见。

近断层地区的强震动频谱分析显示,地震波中高频成分极其丰富,尤其是1至10赫兹的频段,赋予此地震破坏能力极强的能量集聚效果。这对建筑结构,特别是低层和中层建筑构成严重威胁。历史建筑因设计和加固不足,遭受巨大损坏,部分桥梁坍塌,反映出防震设计标准与地震动特性之间的差距。缅甸近年来推行的国家建筑规范,在抗震设计理念上引入了与美国ASCE和中国国标类似的标准,但很多老旧建筑依旧存在结构抗震能力薄弱问题。此次地震灾害进一步凸显了强化抗震设计和加固改造的重要性。此外,地震瞬时震动数据表明,地震破裂过程中存在明显的裂缝带撕裂效应,作为破坏集中的区域,加剧了地面构筑物的破坏风险。

此次事件的纪录不仅为缅甸和邻近地区的抗震减灾提供了第一手数据,也对全球大陆走滑断层地震的理解提供新的理论支撑。科学家们从此次地震的震源机制和震动特征中总结了多种有助于预测和识别高危地震断层段的“地震地质学特征”。这些包括断层处于板块内部活跃板块边界,历史上存在破裂间隙,断层处于锁死状态,断层周边存在高速度波传播区域,以及缺乏中小震动能量释放等。缅甸地震破裂区域正符合上述特征,说明在地震预测领域结合现代遥感及地震学技术,存在一定可行性对大震发生位置有所预判。尽管地震预测仍面临极大挑战,但此类研究为预防大规模灾难、提高应急准备水平提供了科学依据。基于缅甸此次地震揭示的关键科学成果,研究人员建议加大对喜马拉雅-青藏高原及周边地区大型走滑断层系统研究力度。

多板块交界和复杂构造区域的断层变形监测及断层段识别对增强震害预警及风险管理意义重大。同时,深刻理解超音速破裂现象对地震动能及灾害特性的影响,有助于修正现有地震设计规范,提升建筑抗震安全等级。地震发生后,相关方面展开了广泛的灾后评估与科技救援工作,包括高分辨率卫星遥感影像的应用,为受灾区规划重建及风险再评估提供准确资料。基于此次事件的经验,缅甸及周边国家亟需完善地震灾害减缓法律法规,尤其需加强对断层带及其缓冲区土地使用管理,限制断层破裂可能经过区域的基础设施建设,避免“反断层破碎”问题。综上所述,2025年缅甸7.7级地震以其超长断层破裂带、罕见的超音速断裂传播及强烈的地震动频谱特色,成为地震科学研究的重要里程碑。通过跨学科合作,结合遥感、地震学、地质学与工程技术的创新手段,寻找区域性超级断层带的危险区段,提升震害风险预警能力,才能在未来贡献于减灾、防灾和社会安全保障体系的提升。

缅甸地震的教训和启示值得全球地震高风险区深入借鉴,加强针对大型走滑断层地震复杂性及多段级联破裂行为的前瞻性研究,有助于推动地震科学与减灾减损技术的发展。