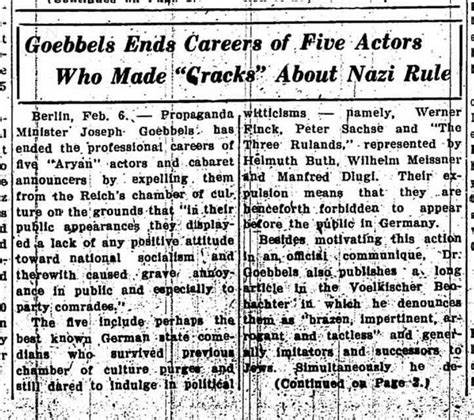

第二次世界大战前夕的德国,纳粹政权正巩固其铁腕统治,文化领域成为意识形态控制的关键战场。1939年2月3日,纳粹宣传部长约瑟夫·戈培尔通过驱逐五位'雅利安'演员及歌谣主持人出境德国文化协会,这一举措暴露了纳粹对任何异见声音,尤其是通过艺术和娱乐形式表达的政治讽刺,零容忍的态度。这五位文化人物包括知名的舞台喜剧演员沃纳·芬克、彼得·萨克泽及"三鲁兰人"(海尔穆特·布特、威廉·迈斯纳和曼弗雷德·德鲁吉)等人。他们因在公开表演中展现对国家社会主义缺乏积极态度及公开公开发表政治机智谑笑,激怒了党内同僚,导致他们的职业生涯被彻底封杀。 这一事件不仅反映了纳粹统治下社会政治气氛的严峻,也揭示了言论自由和文化表达所遭受的极端打压。戈培尔在官方声明中批评这五位演员为"厚颜无耻、傲慢无理且缺乏分寸",甚至将他们与犹太人相提并论,意图通过贬低其身份来削弱他们的社会影响力。

同时,戈培尔对追随这些演员的观众群体进行了猛烈抨击,称之为"寄生虫渣滓",奚落那些居住在奢华街区却脑袋空空,只懂得借助低劣手腕谋取金钱和名声的人。 这些被定性的"罪行"主要源于他们对当时德国政治、经济政策的讽刺与质疑。内容涉及殖民问题、四年计划以及希特勒标志性的建筑项目。此外,五人之一甚至公开探讨德国是否尚存幽默,这种看似轻描淡写的提问却在高度政治化的环境中成为严重挑战权威的举动。更令纳粹当局震怒的是,他们在舞台表演中巧妙模仿纳粹高级领导人的肢体动作和姿态,配以流传全国的机智台词,令观众忍俊不禁,却深深刺痛了纳粹领导层的尊严。 戈培尔在《人民观察报》发表文章,宣称国家社会主义在夺取政权过程中展示了"杀敌于无形"的幽默感,但既然纳粹政权计划统治德国两千年,他们既无暇亦无忍受度继续容忍这些文化"寄生者"和"可怜的文人"。

他阐释了对这些演员的处罚不仅是文化审查,更是一次政治示威,警告所有潜在的异议者:纳粹统治下的幽默也必须服从政治正统。 对此国际舆论反应强烈。西方民主国家尤其是巴黎、伦敦和纽约的反德媒体纷纷对此次文化打压表示谴责,质疑德国言论自由的严重缺失。戈培尔对此不以为意,强调希特勒在过去一年已令德国境内的1000万同胞归属于第三帝国,声称国家统一与民族复兴比所谓的言论自由更为重要。这种强硬表态反映出纳粹对外界批评的漠视以及其对内统治绝对掌控的决心。 从历史角度而言,这一事件不仅是纳粹对文化艺术领域的清洗,更是纳粹意识形态高度集权的体现。

艺术家曾是社会思考和批判权力的重要渠道,然而在极权体制下,文化成为服务于政治宣传的工具,异见声音被迅速消灭。沃纳·芬克和其他演员的遭遇是纳粹强制执行文化同质化政策的典型缩影,同时预示了纳粹对德国社会进行更深层次控制的趋势。 这些事件提醒后人,艺术和幽默虽能作为社会批判的武器,但在极权主义的高压下,表达自由常受到威胁。而纳粹期间的文化审查和言论管制不仅令许多杰出艺术人才黯然失声,也使社会多元思想和创造力受限,最终加剧了社会的盲从与压抑。 海尔穆特·布特、威廉·迈斯纳和曼弗雷德·德鲁吉三人组成的"三鲁兰人"因在公共场合持续讽刺纳粹领导层的姿态和言辞,虽未直接攻击希特勒本人,却遭到毁灭性的惩罚。这一情况体现出纳粹政权对公共形象的严密控制及对潜在威胁的过度敏感。

事实上,纳粹当局对任何看似不敬或嘲笑的行为均采取零容忍政策,反映出政权脆弱且极度自负的心理状态。 戈培尔利用传媒资源,如《人民观察报》发表长篇文章,不仅声讨被驱逐的演员,也借机集中批判整体"文化败类",表现出将文化打压与意识形态斗争结合的手段。斯大林主义和法西斯主义均通过此类文化审查手段巩固统治地位,可见极权政府对文化领域的掌控和清洗是其统治策略的重要组成部分。 另一方面,演员们用诙谐与机智反映国家社会现实,展现民众对纳粹政策的不满与质疑,这种使用幽默的政治表达在压抑言论环境中格外珍贵。它是一种微妙抗争的形式,让民众在恐惧与压抑中找到出口。然而,纳粹政权显然无法容忍这类诙谐,因其发掘并揭露潜台词中的权力荒谬,威胁到维护专制统治的威严。

这起事件的历史意义也体现于对德国乃至欧洲文化氛围的深远影响。文化创作者的压制导致公众信息源多元性的减少,使思想统一化和意识形态灌输成为主流。文化领域的窒息不仅侵犯个人自由,更助长了极权主义的社会控制能力。 同时,这一案例也是对后世的警示。它提醒我们在全球化和信息化快速发展的时代,言论自由和艺术创作权仍需警惕被政治利用或扼杀的风险。历史教训促使现代社会珍视文化多样性和表达自由,唤醒对极端主义文化政策的警觉。

总结来看,戈培尔驱逐这五位'雅利安'演员,不只是一个文化事件,更是纳粹意识形态钢铁防线的展现。演员们的讽刺挑战了专制权威,遭遇的严厉打压显示纳粹对任何不服从声音的无情报复。这一事件揭示了极权政府如何利用官方力量限制文化生产和公众言论,以维护其长期统治。通过回顾此历史,我们得以深刻理解文化政治在极权主义时代的重要性,及艺术作为反抗工具的价值。 。