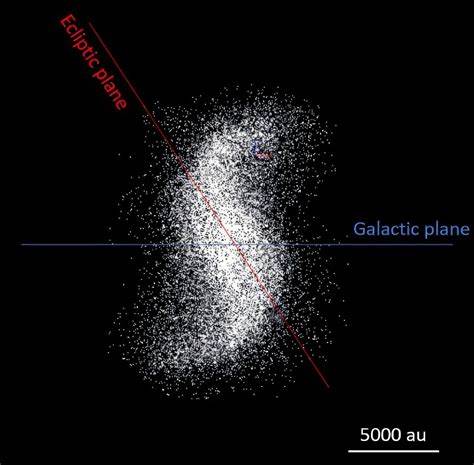

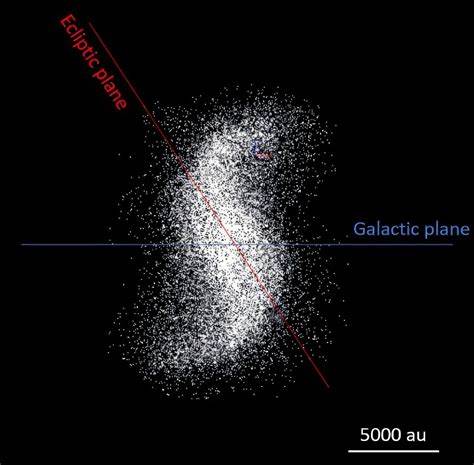

内奥尔特云作为太阳系外围的神秘环绕区域,长期以来一直被认为是彗星和冰冻小天体的储藏库。它的存在不仅连接着太阳系与星际空间,也成为天文学家研究太阳系形成与演化的重要线索。近年来,随着观测技术的进步,科学家们在探测这一区域时意外发现了一种奇特的螺旋结构,引发了广泛关注和深入研究。内奥尔特云大致分为内层和外层两部分,其中内奥尔特云更接近太阳,其天体密度相对较高,物理性质也更加复杂。传统观点认为内奥尔特云是以相对无序、球状分布存在,但最新的研究表明,部分区域竟呈现出类似螺旋臂的紧密结构,这对我们理解太阳系边缘的动态提供了全新视角。揭示该螺旋结构的起因成为当前天文学的重要课题。

研究团队通过高精度的天体轨迹模拟和大规模数据分析,推断这种结构可能是由于太阳系早期稳定盘面扰动与外部恒星引力作用共同影响的结果。具体来说,年轻太阳系在形成过程中,周围的恒星密集区频繁通过,产生强烈引潮力,将内奥尔特云的冰冻天体沿特定方向重新分布,形成旋涡状的排列。据此推断,螺旋结构不仅仅是偶然现象,而是一种具有周期性演化特征的动态阵列。内奥尔特云内的这种结构对彗星轨道产生了深远影响。传统观念中,彗星的来源多被认为较为随机且散乱,但螺旋结构为它们提供了“通道”和“轨迹”,使得某些彗星更容易被引向太阳系内部。尤其是在彗星周期性出现与消失的现象中,科学家们开始怀疑其轨道与内奥尔特云螺旋结构的动力学机制息息相关。

这不仅帮助我们更精确地预测彗星的出现时间,也深化了对彗星起源和演化的理解。螺旋结构的发现同时推动对内奥尔特云物理特性的再思考。通常,内奥尔特云的冰冻天体以极低温度和极高遥远性著称,难以直接观测。然而,螺旋臂的存在提示天体可能以特定的密度波形式存在,这一行为类似于银河系中的旋臂。天文研究人员利用射电望远镜和红外探测技术,逐步捕捉到微弱的集体运动信号,验证了螺旋结构的稳定性及其周期性变化特征。这为理解太阳系边缘的质量分布和力学交互提供了宝贵数据。

从太阳系形成的长远视角来看,内奥尔特云螺旋结构也是历史轨迹的见证。根据星际环境演变模型,太阳系在银河系内漫游过程中,经历了多次近距离恒星穿越事件,每次穿越都在内奥尔特云中引发涟漪和结构调整。螺旋结构可能正是这些多次交互影响的累积效应,记录了数十亿年间恒星引力和太阳系自我调节的轨迹。随着天文学对这一领域的不断深入,未来或许能进一步解析螺旋结构如何影响太阳系外天体的捕获机制,以及不同尺寸和组成的冰冻天体的分布规律。此外,由于内奥尔特云作为彗星的发源地,其动态变化与地球的气候和生物历史也可能存在潜在联系,相关研究愈发受到跨学科关注。内奥尔特云螺旋结构的研究不仅丰富了我们对太阳系边界的认识,也为探索其他行星系统外壳的动态提供了范例。

通过模拟类似环境下的结构演化,科学家能够更好理解行星形成环境的多样性及其对小天体行为的影响。同时,这一发现对未来深空探测任务具有指导意义,有望推动探测器设计向着更精确定位和采样内奥尔特云天体的方向发展。综合来看,内奥尔特云中的螺旋结构是太阳系边缘区域一个令人兴奋的研究热点。它融合了动力学、天体物理学和星际环境演变的多个维度,挑战了传统对内奥尔特云“无序冰冻天体云团”的刻板印象。未来随着观测设备的升级和理论模型的完善,相关研究必将揭开太阳系起源和星际物体互动更多奥秘,推动人类对宇宙起源的深层理解不断前行。