在现代软件开发中,错误处理无疑是保证程序健壮性的重要环节。Go语言以其简洁明了的错误处理模式备受程序员青睐。在Go语言中,通常通过返回error类型来表示错误,这种直截了当的模式让代码结构更加清晰,错误处理逻辑也易于理解。然而,当程序规模变大,调用链越来越长,单纯返回错误信息往往难以快速定位错误发生的位置和上下文。为了更精准地追踪错误,开发者们开始着力在错误中附加函数名、文件名及代码行号等调用者信息,使得错误日志能够反映更丰富的上下文信息,有利于快速定位和排查问题。 Go的fmt.Errorf函数提供了优雅的错误包装机制,特别是自1.13版本引入%w动词,实现了错误的链式封装。

通过fmt.Errorf,开发者可以在返回错误时,附加自定义信息,如函数名或操作描述,示例如someFunction: %w。这样,当错误最终打印时,信息会逐层附加,形成类似“someFunction: someMethod: boom”的格式,有效表达了错误的传播链条。 虽然手工在每个返回错误的地方写函数名很直接,但维护成本较高。尤其是在函数重命名或者代码重构后,字符串中的函数名需同步修改,否则会导致错误信息与实际调用不符,影响调试效率。为了解决这一问题,可以借助Go的runtime包自动获取调用者的函数名和代码行号,动态地将这些信息拼接入错误信息中。这样不仅提升了代码的灵活性和可维护性,也避免了硬编码函数名导致的出错风险。

以一段WrapWithCaller函数的实现为例,runtime.Caller函数能获取调用者的程序计数器(PC)、文件名和行号,随后通过runtime.FuncForPC根据PC值取得调用者完整函数名。利用path.Base提取函数名的尾部(即去除包名路径),我们能够以“函数名:行号: 错误”这样的格式自动生成错误信息。这种封装方式提供了动态而准确的上下文,极大增强了错误日志的可读性和溯源便捷性。 在实际应用中,仅需调用WrapWithCaller函数替代传统的fmt.Errorf包装行为,便可以自动获得调用者信息。例如在某个业务函数someFunction内部,调用某结构体的方法someMethod并返回WrapWithCaller(err),错误输出将呈现“main.someFunction:45: main.someStruct.someMethod:52: boom”的格式,详细展示了函数调用链及具体代码位置,便于开发者迅速定位问题根源。 不过,任何增强功能通常都会带来一定的性能代价。

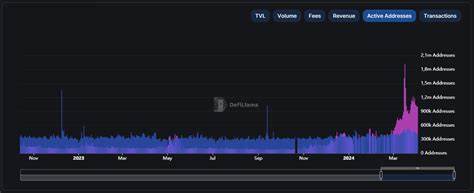

通过基准测试可以发现,WrapWithCaller的调用开销比普通的fmt.Errorf包装高约4到5倍,CPU时间和内存分配都存在明显增加。具体表现为每次调用时需进行调用栈信息的采集和字符串格式化,增加了额外处理时间和内存使用。对于大部分业务场景,这样的性能开销是可以接受的,特别是在错误发生的频率较低或性能瓶颈不在错误包装部分时。但对于对性能极度敏感、频繁发生错误包装的热点代码路径,则需要慎重考虑是否使用此种自动封装方法。 从代码设计和团队协作角度看,自动获取调用者信息的错误包装方法具备重要意义。它实现了错误上下文与函数实现解耦,函数名自动更新随重构同步调整,避免手工维护带来的不一致和遗漏。

错误日志的一致性和准确性也得到提升,减少了因错误信息不完整导致的排查时间。此外,代码风格更加统一,便于新成员快速理解错误处理流程。 然而,是否将该方法作为常规开发流程的一部分需结合具体项目实际权衡。对于中小型项目或者开发阶段,简单稳定的fmt.Errorf方式足够满足需求,减少外部依赖,同时具备更优的性能表现。而对于大型系统、复杂调用链或对错误溯源力度要求较高的场景,WrapWithCaller提供的便捷性和准确度优势则更明显。合理的做法是灵活采用,根据实时需求选择最佳实践。

未来,在Go语言生态不断演进的背景下,关于错误处理的最佳实践也会不断丰富。Go社区已开始推行更规范化的错误包装方式,如errors.Is和errors.As接口支持,对错误类型的识别和拆分更加方便。结合调用者信息以及结构化日志,错误堆栈信息能够显著提升调试体验。此外,也有第三方库正在尝试更智能的错误封装方案,如自动捕获调用栈轨迹、多层错误上下文记录等,值得开发者关注和尝试。 总结来说,利用Go语言的runtime包自动为错误附加调用者信息,是提升代码可维护性和错误可追踪性的有效手段。虽然存在一定的性能开销,但在多数场景下性价比适中,能够帮助开发者快速定位问题,减少人工维护和排查成本。

选择是否引入此类包装方式应结合项目实际和团队需求,灵活调整策略。相信随着技术的推进和社区经验的积累,未来Go语言的错误处理机制将会更加完善和高效,帮助开发者写出更健壮、更易维护的高质量软件。