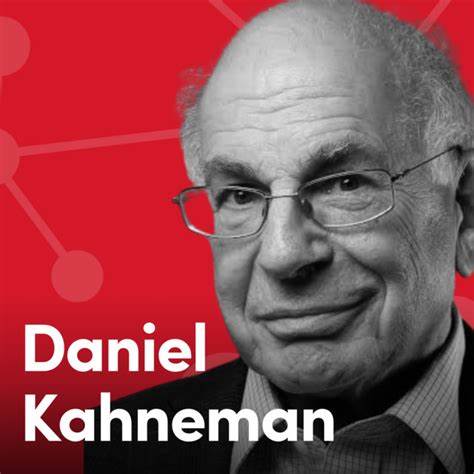

丹尼尔·卡尼曼,这位诺贝尔经济学奖获得者,以其对人类理性认知局限性的揭示,彻底改变了我们对决策过程的理解。卡尼曼的研究强调,人类远非如同传统经济学假设的那样完全理性,实际上我们的判断常常被潜意识和情绪左右,导致系统性错误。这些认知偏误使得我们在关键时刻做出不那么理想的选择。相比之下,他认为算法依靠规则和统计数据的决策方式能够消除这种人类情感和偏见的干扰,从而始终做出更优的决定。理解卡尼曼的观点,有助于我们反思在日常生活和职业环境中的判断方式,更加理性科学地面对复杂多变的世界。 卡尼曼早期在以色列军队改革士兵面试体系的经历正体现了这一思想转变。

当时的面试官依靠直觉和第一印象对候选人作出判断,结果导致选拔效果极差。卡尼曼设计了一套基于评分六项具体指标的系统,要求面试官分别给出具体分数,然后再综合形成整体评价。这一看似机械的步骤最初遭遇了强烈抵触,面试官甚至抱怨自己被“变成机器人”。然而事实证明,这套系统大幅提高了预测准确率,改善了选人效果。更重要的是,卡尼曼强调要延迟直觉判断,等到掌握足够的信息后再形成整体印象。这一原则后来成为以色列军队面试制度长达半个世纪的核心。

不仅如此,卡尼曼还揭示了“损失厌恶”这一根深蒂固的心理现象。人们对于损失的感受远远强烈于同等价值的获得,因此一旦某项福利或利益被授予,撤销将遭遇强烈抵抗。这一点能够解释为何政府项目难以取消、企业福利难以撤销的现象。小群体失去具体利益时他们的反对声音往往比庞大群体对抽象收益的支持更为响亮,这种心理特性对公共政策和企业管理都具有深远影响。 在我们的日常交往中,卡尼曼指出人们的信念往往并不是依据事实或数据推导而来,而是依赖于对信任对象的认同。比如气候变化的信仰,更多源自于我们对信息源的信任而非对数据的客观分析。

换句话说,改变一个人的看法远比直接呈现实据难上许多,关键在于赢得对方的信任和认可。这种现象也能够解释为什么在政治、社会等领域存在强烈的两极分化。 卡尼曼还通过“朱莉娅谬误”揭示了我们对信息解释的非理性倾向。当人们听到一个四岁时已流利阅读的小孩时,往往会下意识地将这种早期成就与未来学业表现划上等号,甚至推断高中绩点表现异常优异。尽管统计数据表明这种早期阅读能力与大学成绩的相关性甚微,但人类的认知习惯使我们无法摆脱对局部信息外推至整体表现的错误判断。这种偏见同样体现在面试或评估他人时过分依赖一两个显著信息点,而忽略整体的复杂性。

财富和幸福的关系也是卡尼曼研究的重点。他揭示,金钱能够提升生活满意度,但并不能显著提升情感上的幸福感。超过某一收入阈值(约七万美元),额外的金钱对幸福感的促进作用微乎其微。亿万富翁们持续投入大量时间和精力奋斗,背后更多是对成功的认可和对社会地位的追求,而不是单纯的物质需求。人们往往更关注自己能向外界讲述的成功故事,而非实际生活的内心感受,这造成了“幸福”和“满意度”之间的差异和悖论。 行为学研究中还有一个核心观点即行为更多反映的是环境和情境,而非固定的性格。

我们常常犯“根本归因错误”,倾向于将他人的不当行为归因于性格缺陷,而忽视背后的情境因素。卡尼曼提醒我们,改变环境的条件往往比试图改变个体性格更有效。而他还强调,在面对重要判断与决策时,依赖一群人直觉判断可能存在巨大的噪音问题——即同一案件不同评审可能给出截然不同的结论和结果。这种“噪声”导致决策质量波动剧烈,增加了风险和不确定性。 因此,卡尼曼主张用算法和结构化规则替代纯粹的主观判断。他坚信,准确设计的算法不仅“不时有效”,更是“始终胜过”人类判断。

这一观点颠覆了我们对“人类智慧”的传统崇拜,尤其是在领导力方面。人们常常偏好直觉型、自信满满的领导,因为他们让我们感觉良好,但这些领导并不一定做出最优决策。相比之下,基于数据和规则的决策机制虽然不讨喜,却往往更可靠和公正。 卡尼曼还提出了一种“事故预演”(premortem)技巧,帮助团队避免盲点和过度乐观。决策形成前,团队成员要假设过两年回顾当前决定,识别所有可能导致失败的原因,鼓励成员提出异议和怀疑。这种方法有效破解了决策过程中“赶时间”导致的反对声音消失的状况,强化了对风险的正视和规划。

总结卡尼曼丰富的理念,我们可以看到他对人类决策的挑战与启示极具前瞻性。在日益复杂、多变的环境中,依赖直觉和经验常常带来误判和不稳定。只有借助算法和体系化的规则,排除噪声和偏见,我们才能提高决策的准确度和可靠性。对于个人而言,这意味着在快速形成印象之前应该保持耐心,综合信息做出判断;对于组织来说,依赖数据和算法辅助决策,将提升整体运营效率和公平性。 总之,丹尼尔·卡尼曼的研究成果不仅为行为经济学和心理学注入了新的生命,也为我们如何适应信息爆炸和复杂选择的现代世界提供了切实可行的指南。相信未来,算法与人类智慧的深度融合将推动社会向更加理性和高效的方向迈进。

。