在过去五年中,人工智能经历了从实验室走向日常生活的巨大飞跃。作为一名专注于用户中心机器学习系统设计的博士研究者,我有幸亲历并推动了这一波动荡与创新的浪潮。回顾这段学术旅程与实践沉淀,本文分享我的思考、经验和未来展望,旨在为同道者提供启发,为机器学习系统的发展注入更多人文关怀与技术智慧。人工智能的快速发展使得过去仅为大企业和科研机构专用的技术,逐渐融入每个人的生活和工作场景。这种从专业领域到普及应用的转变,促使我们必须重新审视机器学习系统的架构如何更好地服务于普通用户,尤其是在保证后端效率的同时,赋予用户更好的体验。五年前,我开始攻读博士学位时,主流AI主要聚焦于图像识别和推荐系统。

如今,生成式模型如ChatGPT将自然语言处理带入万千家庭和办公空间,推动AI无处不在的趋势加速形成。未来,机器学习系统的交互媒介将不仅限于文本对话。预计会有两大类突破:一是脱离身躯的AI,包括机器人和虚拟代理,能自主、目标导向地完成复杂任务,结合语音识别、高级视觉处理和灵巧操控,实现真正的多模态智能交互。二是随身AI,如增强现实(AR)和虚拟现实(VR)设备中的隐形助手,能无时不刻学习用户习惯与上下文,主动提供符合需求的建议和帮助,成为深度嵌入用户日常的伴侣。推动这些多样化AI体验依赖于多项核心技术的融合,包括大型语言模型(LLM)用于自然语言理解和规划,多模态感知模型处理视觉与音频信息,强化学习管理动态决策,以及先进的控制系统支持机器人动作协调。基于这些趋势,我的研究将重点放在如何构建既以用户体验为中心,又兼具高效性能的ML系统。

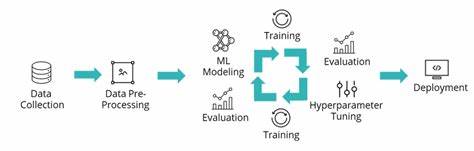

多年来对ML技术和系统的观察促使我提出了机器学习系统创新的三个阶段模型。第一个阶段是基础研究,即从零到一,主要针对全新机器学习应用或者工作负载,着重发掘并满足其独特需求,适合于学术探索,例证项目包括我参与的Venn、Curie和Exp-Bench。第二阶段是实用优化,从一到二,强调系统的可扩展性、性能和鲁棒性,把初步成果转化为可商用的稳健系统,这通常需要学术和产业界协作完成,代表作品有Andes、Fluid和FedScale。第三阶段则是在工业化运营中持续优化系统效率,推动成本降低和资源最大化利用,此阶段多由产线工程师主导,如Auxo和FedTrans,这些项目专注于为实际模型训练和推理打造极致效率。当下的AI创新风口,特别是在生成式AI领域,更新换代速度极快,单纯依赖被动追随难以保持竞争优势。系统研究者应主动预测未来需求,调整研究聚焦,提前布局新兴应用场景。

以我自身为例,博士答辩阶段顺利转向支持生成式AI相关基础架构研究,收获了显著的影响力提升。设计机器学习系统时,还需特别留意不同应用对性能指标的差异化诉求。例如,用于实验性模型训练的系统设计目标偏重于整体任务完成周期优化,而对话型AI的焦点则更偏向于用户感知体验质量(QoE),如响应延迟和连贯性,这些需求需要我们在系统架构上做出创新调整。未来的用户中心机器学习系统必须具备对各种多模态输入(文本、图像、音频与视频)跨领域协同工作的能力,实现内容生成和理解的高质量同步。构建这些系统需要我们定义更细化、更贴近用户主观感受的质量指标,并结合个性化偏好和情境动态调整资源分配和调度策略。这也带来了新挑战,包括如何高效管理内存与计算资源,应对生成任务负载的突发性变化,以及设计适合边缘与云端协同的部署方案。

与此同时,AI代理的发展为机器学习系统设计带来了颠覆性契机。自动化系统配置、性能分析直至持续优化都可以由具备领域知识且具备强化学习能力的AI助手承担,极大释放开发者精力,推动研究从细节拔高至策略创新。通过我与团队合作的Curie项目,以及相关实验平台,我们已初步见证了AI助手在加速科学实验迭代中的潜力。展望未来,更高级的智能代理将能够结合代码生成、复杂依赖关系管理以及物理环境交互,执行复杂的长周期任务。这要求系统框架具备强大的资源调度能力、容错机制及灵活的并行执行模型。更重要的是,代理应具备自我进化能力,能基于环境反馈和经验持续优化行为策略,迎来机器学习系统研发方式的根本变革。

为实现上述愿景,构建专门针对ML系统知识的基础模型并结合高效的强化学习训练架构成为关键研究方向。另外,构建涵盖科研全过程的数据集,以支持代理从假设生成到实验设计、执行和分析的闭环学习,是提升代理智能化水平的重要保障。总结看来,用户中心的机器学习系统创新驱动着AI技术生态的不断前行。通过基础研究与实践优化的有机结合,面向未来的ML系统不仅要软硬件高效协同,更需以用户体验为核心,以跨模态信息融合和智能代理辅助为抓手,实现智能交互方式的革命。回顾我的博士历程,能参与并推动这一波澜壮阔的技术演进,无疑是对学术与产业界桥梁角色的最好诠释。希望未来更多科研人员能够关注用户导向,勇敢探索机器学习系统从0到∞的无限可能,助力AI技术真正走进千家万户,创造更美好的智能世界。

。