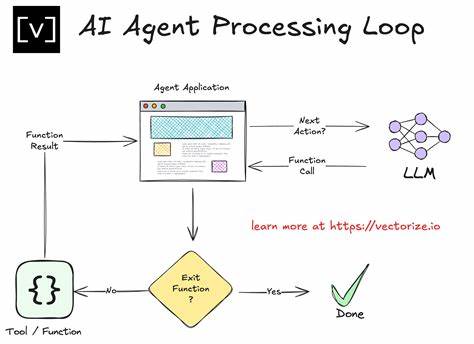

随着人工智能技术的快速发展,AI智能代理正逐渐渗透到软件开发的各个环节,为开发人员带来了前所未有的助力。然而,如何真正发挥AI代理在编码中的潜能,却成为许多开发者面临的挑战。传统的“完整规划+详细设计”方法在与智能代理配合时,往往显得笨拙且低效。双循环模型的出现,正是为破解这一困境提供了一种全新思路。 双循环模型的核心理念是将编码过程拆分为两个相辅相成的循环,分别聚焦于产品体验的探索与代码质量的精细打磨。这一方法不仅顺应软件迭代的本质,也巧妙利用了AI代理的探究与适应能力。

第一个循环,被称为“随性实验”,重在发挥AI代理的探索优势。在这一阶段,开发者无需对代码细节给予过多关注,而是自由尝试各种功能实现和用户体验设计。通过快速生成多种版本,测试不同交互和视觉效果,开发团队可以低成本地验证创意和灵感。该阶段类似于传统软件开发中的“调研性尝试”或“原型设计”,但由于AI代理的介入,实验成本大大降低,迭代速度显著加快。 这种尝试性编码的过程像是与AI进行对话式的探索,开发者给出大致方向和设想,AI迅速实现并便于实时调整。值得注意的是,这一阶段开发者应刻意回避过早介入代码细节,以免限制创意发散或陷入过早优化的陷阱。

真正重要的是捕捉产品形态与用户感受的动态变化。 第二个循环则是“精细打磨”,将第一阶段产生的功能雏形转化为结构清晰、质量稳定的代码。此时,开发者切换身份,戴上工程师的帽子,对AI生成的“初稿代码”进行审查、重构和优化。尽管初版代码可能存在诸多不完美,但它为接下来的改进树立了“起点”和“参照物”。 这一过程通常伴随着创建代码合并请求(PR),开发者通过PR审查的形式,针对代码中的瑕疵提出反馈和改进建议。AI代理根据这些反馈迭代调整代码,实现从粗糙到精细的转变。

值得强调的是,这种反馈循环不求一步到位的完美,而是鼓励多次、逐步地缩小差距,坚持短反馈周期以提升整体效率。 双循环模型的核心优势在于打破了传统的线性开发思维,将产品探索和代码完善并行推进,从而极大释放了AI代理的潜力。开发者不再需要在启动项目之初对整体设计做出过于详尽和固定的规划,而是能通过连续的“实验-反馈-优化”波段机制,自然找到最佳方案。 此外,模型鼓励多任务并行,开发者可以发起多个AI代理同时探索不同路径,使得创新和质量提升成为多线程运行的过程。这种机制有助于提升团队的整体研发速度,降低单点失败带来的风险,同时也为不同思路的碰撞创造了空间。 双循环模型还巧妙地解决了开发者对“代码质量恐惧症”的困扰。

允许存在“糟糕初稿”,并将其视为成长的土壤,有助于减轻对完美代码的焦虑,激发更为大胆和灵活的创新精神。现实证明,软件开发是个迭代渐进的过程,前期无需苛求完美,才能更有效地推动项目向前发展。 对于实际应用而言,这一模型适配多种开发工具与环境,可结合终端AI助手、语音提示等创新手段,打造高效无缝的工作流程。诸如Claude Code等智能终端工具,能进一步降低人工干预成本,使AI代理在编码各阶段表现得更为灵活且智能。 从更广义的角度看,双循环模型不仅是一种编码方法论,更是一种软硬件融合的创新思维。它将人类的创造力和AI的计算能力有机结合,最大限度地发挥双方优势,实现产品研发的高效协同。

这种思维模式对制造业、互联网应用、游戏开发等多个领域均有重要启示意义。 未来,随着AI技术的不断成熟及生态系统的完善,双循环模型的理念有望被更多开发者所采纳和推广。它不仅能够提升软件质量和用户体验,还能大幅缩短项目周期,降低开发成本。更重要的是,它重新定义了人机协作的边界,让人工智能成为真正意义上的“创造伙伴”,而非单纯的工具。 在面对快速变化的市场环境与日益复杂的用户需求时,传统的“自顶向下”开发模式显得愈发过时和低效。双循环模型强调“探索优先,打磨其次”,鼓励通过持续的小步迭代去拥抱不确定性,从而确保每一次调整都建立在实际反馈之上。

这种理念与现代敏捷开发精神高度契合,也为当代软件项目注入了新的活力。 总结来看,双循环模型不仅为智能代理编码提供了切实可行的方法论,也推动软件工程范式由静态规划向动态演化转型。它促使开发者重新思考编码的本质,拥抱实验和迭代的价值,利用AI的独特优势,打造更加灵活、高效且富有创造力的开发流程。 在未来的软件开发旅途中,双循环模型无疑将成为引导者,带领开发者摆脱传统桎梏,充分释放人机协作的潜能,实现智能时代的软件创新新篇章。