量子计算作为未来信息技术的革命性方向,能够解决传统计算机难以处理的复杂问题。然而,构建一个实用且可扩展的量子计算机面临诸多挑战,其中最为关键的是稳定且高质量的量子比特实现。Gottesman–Kitaev–Preskill(GKP)量子比特因其编码方式巧妙利用了量子光学中的连续变量态,极大提升了容错性和门操作的确定性,从而备受关注。近期,一项基于超低损耗集成光子芯片制造平台的技术突破,成功生成了高质量的GKP量子比特光学态,这不仅标志着量子计算硬件发展的一大里程碑,也为未来规模化量子计算奠定了坚实基础。 传统的光学量子计算主要依靠自由空间的光学元件和单光子源,虽然理论上可行,但噪声、光损耗及调试复杂性限制了其大规模扩展能力。相较之下,集成光子芯片将微纳制造技术引入量子器件制备,极大提升了系统稳定性和可扩展性。

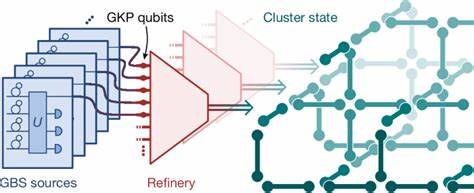

此次采用的基于300毫米定制多层硅氮化物(SiN)晶圆工艺制备的光子芯片,凭借其超低光学损耗和优异的非线性特性,实现了在单芯片上生成、操控多模纠缠态光子的可能。 生成GKP态的核心在于利用四路单模挤压态通过一个精心设计的线性光学干涉仪,实现多模高斯玻色取样(GBS),并通过高效的光子数分辨探测器进行态的先导判定。此过程中,四路泵浦激光利用阵列精密控制的微环谐振器驱动,实现高纯度近单模挤压光子态产生。随后的光路中,采用多级Mach–Zehnder干涉滤波器和可编程干涉阵列,使量子态经过严格相干叠加,最终生成由三个光子数探测结果先导的理想GKP量子比特。 本实验中,光子数分辨探测技术采用冷却至极低温度的过渡边缘传感器(TES),具备极高探测效率(高达99.8%),并能够准确分辨测量多个光子事件,确保了先导态的纯净度和成功率。此外,系统搭配高性能的平衡同频干涉仪,实现对输出模式的精确相位调控和量子态层析,从数据采集到态重构均保持极高的质量指标。

实验结果显示,生成的GKP量子态在位置和动量基底均有至少四个明显可分辨峰值,同时Wigner函数展现出多达3×3的负值格点结构,清晰证实了非高斯量子态的存在和高保真度。此外,构造的矩形晶格结构表明量子态维持了GKP编码的关键稳定子性质,有效助力未来容错量子计算。 进一步分析指出,当前设备的残余光学损耗限制了GKP态的对称有效挤压水平,但随着芯片制备技术和光路封装的持续优化,将可能将传输效率提升至99.5%以上,达到可实现实用容错阈值的要求。这意味着未来完全基于集成光子的GKP量子比特生成平台将具备大规模并行化生产能力,为构建容错光子量子计算机奠定坚实基础。 该项工作不仅验证了多模高斯玻色取样作为可行的量子态生成机制,同时推动了光子集成技术和高效探测器的结合应用,是连接量子理论方案与实用量子硬件的关键环节。利用硅氮化物平台的兼容性,该体系还便于与其他量子器件和电子控制平台集成,助力构建未来量子光子芯片生态。

在量子通信和量子传感领域,GKP编码的光子态同样拥有显著优势,具备抵抗高斯噪声和光学损耗的特性,更具备在长距离量子隐形传态和量子网络中实现稳定传输的潜力。因此,集成GKP光子源不仅推动量子计算的商业化进程,也为量子互联网的落地提供了关键技术保障。 面向未来,研究者正致力于通过改进光路设计,增加模块数目及多重先导策略,提升GKP态生成的成功概率和质量。同时,多模式集成的量子态浓缩(breeding)和编码融合技术有望进一步降低系统的整体损耗灵敏度,使得大规模全光子量子计算机真正触手可及。 此外,跨学科的工艺改良也在加速推动这一领域发展。结合先进的半导体制造工艺、纳米光子设计、量子探测器优化及精密控制电子技术,未来集成光子芯片甚至有望实现多百万级的量子比特集成,彻底摆脱传统自由空间光学装置的限制。

总之,集成光子源在Gottesman–Kitaev–Preskill量子比特生成上的突破,不仅标志着光子量子计算技术进入崭新阶段,亦体现着量子信息技术与纳米制造技术深度融合的未来趋势。这一进展为实现功能完备、容错性强且具备可扩展性的量子计算架构,掀开了崭新篇章,激励着全球范围内科研团队和工业界共同投入量子时代建设。随着技术持续成熟,我们有望见证光子集成芯片平台引领量子技术迈向实用化,为通信、计算和探测领域带来颠覆性变革。