在哲学领域中,"身体与心灵的问题"(Leib-Seele-Problem)一直是一个引人深思且难以解答的主题,吸引了无数学者和思想家的关注。这个问题的核心在于:身体(特别是大脑)与心灵(意识、精神)之间的关系究竟是什么?这一问题不仅在哲学上具有重大意义,也在心理学、神经科学、精神病学等科学领域产生了深远影响。 什么是身体与心灵的问题?从表面上看,这似乎是一个古老而简单的命题,但实际上,它涉及到的层面却极为复杂。有人将这一难题视为不可解决的问题,认为它是人类思维的局限。而另一些人则认为,这是哲学的根本问题,是理解我们存在的关键。 身体与心灵的问题可以从几个不同的角度进行探讨。

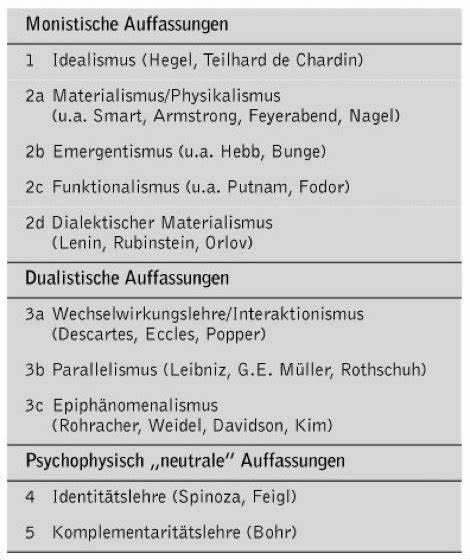

首先是心理与生理的关系。心理现象如思维、情感、意识等,如何能够与生理过程相互作用?例如,当我们感到快乐时,身体内分泌的多巴胺与我们的情绪有何关系?这样的互动机制如何形成,我们的意识又如何在其中发挥作用? 其次,问题的本体论基础也是一个重要的讨论点。我们究竟生活在一个单一的物质世界中,还是说身体和心灵是截然不同的两种存在状态?这一问题的答案影响着我们对人类本质的理解。某些哲学家主张唯物主义,认为一切都是物质的,意识是大脑的某种高级功能;而另一些则坚持二元论,认为身体与心灵是两种根本不同的存在。 此外,心灵的特性也是身体与心灵问题的核心之一。心理学家们通常将“心理”视为包含多种功能的广泛概念,包括意识、感知、情感和行为等。

而“身体”则指向物理的、可观察的生物过程,尤其是大脑的神经活动。这种分类常常导致概念上的混乱和误解。在谈论身体与心灵的问题时,清晰的定义至关重要。 在过去的几个世纪里,许多哲学家和科学家提出了不同的观点来解决身体与心灵的问题。例如,笛卡尔的二元论观点认为身体和心灵是独立的两个实体,虽然它们之间可以通过某种方式相互影响。这一理论对后来的思想产生了重大影响,但同时也引起了对如何解释这种相互作用的质疑。

进入现代,很多逻辑实证主义者和神经科学家开始倾向于单一主义,即认为心理现象可以通过生物学和神经科学来解释。比如,神经哲学家如保罗·丘奇兰德(Paul Churchland)与丹尼特(Daniel Dennett)等提出了“功能主义”,认为心理状态可以看作是与生理状态相对应的系统性功能。这一理论为心理学和脑科学的交汇提供了理论基础。 在此背景下,心理与生理之间的相互关系也引发了更深层次的探讨。例如,我们的情绪如何能够改变我们的生理状态,反之亦然?新的神经科学研究表明,意识可以影响身体的生理反应,如应激反应、心率及免疫系统功能等。这表明身体和心灵不是二元分立的,而是一种复杂的、双向的互动关系。

尽管如此,身体与心灵问题依然有未解之处。一方面,科学研究提供了许多关于心理状态与生理基础之间关联的证据;另一方面,意识的本质仍然是一个谜。意识的主观体验、感觉和自我意识等现象,究竟是如何从物质基础中产生的?这一核心问题使得身体与心灵的关系更加扑朔迷离。 在临床领域,身体与心灵的问题也有其实际的应用。例如,心理学和精神病学中的精神-身体医学旨在理解心理健康与身体健康之间的相互作用。在实际治疗中,心理状态不仅影响身体健康,身体状态也能够反过来影响心理状态。

这种相互作用使得对疾病的治疗模式变得更加多元化,不再只是关注生理或心理单一方面。 多元观点在身体与心灵的问题上促使了跨学科的合作。心理学家、哲学家、神经科学家和医生共同探索心智现象,与生理学之间的关系。其中,心理治疗的干预策略,例如认知行为疗法(CBT),即强调如何改变个人的思维模式以影响情绪和行为,实际上就是在利用这一关系。 总之,身体与心灵的问题不仅是一项哲学挑战,更是科学研究的前沿领域。它涉及到我们对自我、本质及生命意义的探索。

在不断深入的研究中,科学进步和哲学思考或许能够为这一复杂而诱人的谜题提供更多的线索。 尽管目前尚无完美的解决方案,但身体与心灵问题的探讨无疑推动了我们对生命本质的理解。或许,正是这种探索过程本身,才是人类智慧与求知欲最真实的体现。随着时间的推移,我们有理由相信,身体与心灵之间的奥秘将在未来继续被揭示,激发出更多的思想和灵感。