在现代工业与科学技术的多样化需求推动下,精确而强劲的驱动装置成为不可或缺的核心部件。传统的电磁、液压和气动驱动器虽然性能稳定,但体积庞大、结构复杂,且在极端温度条件下表现有限。伴随着材料科学的发展,形状记忆合金(Shape Memory Alloys,简称SMA)因其体积小、能量密度高及功能多样性,成为新一代微型驱动器的研究热点。然而,以往主流的钛镍(Ti-Ni)合金在温度范围上受限,难以适用于大幅低温环境,尤其是在航天深空探索及超导系统等领域的需求日益凸显背景下,对可在低温下高效工作的驱动材料的需求愈发紧迫。 铜铝锰(Cu-Al-Mn)基形状记忆合金的出现为低温驱动技术带来了新的突破。近期由日本东北大学及相关研究机构联合发表的最新研究成果显示,Cu-Al-Mn合金不仅在50到270开尔文的宽温范围内展现了显著的形状记忆效应,而且具备极高的工作输出功率,远超传统钛镍合金在相似条件下的表现。

该研究系统地分析了Cu-Al-Mn合金的马氏体转变温度、应变与应力变化规律,及其在低温条件下的热机械耦合特性。 形状记忆效应是形状记忆合金的核心机理,依赖于材料在高温相(称为母相)和低温相(马氏体相)之间无扩散的可逆相变。通过适当改变Cu-Al-Mn合金中铝和锰的元素含量,研究团队实现了对马氏体转变起始及终止温度的精准调控,使之适应极寒环境应用需求。特别是当锰含量达到13.2原子百分比左右时,材料的转变温度骤降至约50开尔文附近,实现了以往钛镍合金难以达到的超低启动温度,这为深空探测器、低温超级导体及液化气体存储设备的温度控制带来了全新解决方案。 除了低温启动能力,Cu-Al-Mn合金的另一大优势是其巨大且可逆的应变能力。在低温拉伸条件下,该合金表现出显著的应变恢复能力,最大工作输出功率接近1.07×10^7焦耳每立方米,远远超出传统驱动材料如压电陶瓷和磁致伸缩材料。

这意味着使用Cu-Al-Mn作为驱动源,不仅能实现更为强劲的力输出,还能保证设备的轻量化与紧凑化设计,极大推动微型化精密仪器的发展。 研究还指出,Cu-Al-Mn合金在低温条件下的热力学性能显示其熵差保持相对稳定,不同于大多数形状记忆合金熵差随温度降低而趋近于零的趋势。这一独特性质保证了材料在较低温度下依旧能完成高效的热激励转换为机械能,为低温下的驱动性能提供了理论基础支持。此外,其转变温度的热滞后较小,确保在深循环使用时驱动动作的响应速度与精度。 值得一提的是,Cu-Al-Mn合金的机械性能也显著优于传统的Cu基合金如Cu-Al-Ni,其出色的冷加工成形能力和延展性使得生产过程更加成熟可靠,降低了制造成本并提升了批量生产的可行性。这为该类材料的产业化提供了重要保障。

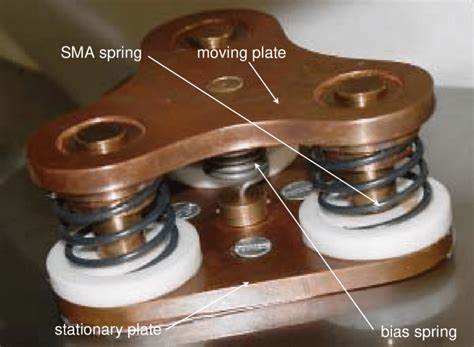

不仅是理论性能,Cu-Al-Mn合金还被成功应用于机械热开关设计,充分展示了其实用潜力。在空间红外望远镜等高灵敏度低温设备中,如何有效隔热和控制温度显得尤为重要。通过利用Cu-Al-Mn合金的形状记忆应变特性,研究者设计了机械热开关装置,其在接近100开尔文的低温条件下实现了快速稳定的开关动作,有效隔离或传导热量,在系统冷却或加热时表现出优秀的温度调控能力。该技术不仅提升了空间探测器的可靠性和寿命,同时降低了系统的重量与能耗,为未来深空任务的装备设计提供了技术支持。 相比于其他低温驱动材料,例如依赖外部场(电场、磁场)驱动的压电材料和磁致伸缩合金,Cu-Al-Mn基形状记忆合金以其无需持续外场即可通过温度变化驱动、高输出能量密度及简单驱动机制的优势,展现出独特的竞争力。尤其在极端环境下的耐久性、驱动稳定性方面,Cu-Al-Mn的表现为其大规模应用奠定了坚实基础。

未来,随着对更高性能低温材料需求的提升,Cu-Al-Mn合金的合金设计优化、微观结构调控及表面处理技术将成为研究重点。通过精确控制元素比例和晶体取向,可能进一步提升转变温度的可调范围、减少疲劳损伤及提升循环寿命。此外,将其与智能控制系统结合,开发集成化驱动模块,将极大促进低温自动化设备领域的突破。 综上所述,基于Cu-Al-Mn的形状记忆合金以其宽广的低温操作温度范围、高效的形状记忆效应和优异的机械性能,为低温驱动器领域带来了全新的材料解决方案。其应用前景涵盖了航天深空探测、超导技术、液化气体储存及精密仪器微型驱动等多个高新技术领域。随着研发的不断深入和技术的逐步成熟,Cu-Al-Mn形状记忆合金无疑将成为低温驱动系统的重要支撑材料,推动未来科学技术走向更加智能、高效和极端环境适应的新高度。

。