人工智能技术的飞速进步正在改变我们与机器互动的方式。传统上,AI多被视为助手或工具,按需执行指令,或是提供即时解答。然而,随着AI在日常生活中角色的深化,越来越多的人开始期待AI能够不仅仅满足表层需求,还要具备稳定的人格特质,真正成为一个“朋友”。在人类与 AI 建立长期信任和情感联系方面,AI Equalizer这种创新性的个性滑块概念应运而生。AI Equalizer通过允许用户设置AI的个性维度——例如同理心、理性、文化深度、直接程度甚至动力水平——为AI注入稳定、持续的个性特征。与传统AI根据用户即时情绪灵活调整反应不同,AI Equalizer特色在于设定固定的个性参数,让AI在一段时间内表现出一致的、可预期的行为模式。

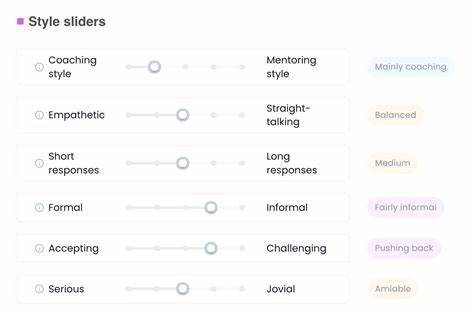

这样的设计理念从根本上重新定义了人与AI的互动关系。探究AI Equalizer背后的核心理念,我们可以看到它试图将人机关系从工具与使用者的简单二元模式转向一种朋友式的陪伴模式。人与AI的关系不再是完全被动接受指令,而是通过“个性设定”赋予AI一种相对稳定的“性格”,使其行为看似更真实,更有温度。支持者认为,这种设计能够提升用户对AI的信任度,打破因AI过于随意迁就用户喜好而导致的信任裂痕。众所周知,当AI过于顺从时,它反而容易削弱用户的成长动力,甚至不能提供有益的挑战和反馈,而AI Equalizer通过设定“抵抗度”和“动机”等参数,使得AI可以在合理范围内对用户行为提出适度挑战,助力用户自我成长。AI同理心的滑杆允许用户调整AI在交流中的情感共鸣程度。

某些用户可能偏爱更理性、分析性强的AI,而另一些人则希望获得温暖、关怀型的对答体验。AI Equalizer通过这种个性化参数调整,使得每个人都能拥有最适合自己的AI伙伴,真正实现“量身定制”的交互体验。此外,文化深度(mental culture)作为一个独特的调节项,体现出AI能够根据特定区域或世界观形成思考和表达风格,增强跨文化交流的契合感。AI Equalizer依托这种多维度的个性设定,潜在地解决了当前许多AI助手因过度顺从和缺乏稳定性而导致用户感到失望的问题。为期七天的固定个性周期进一步强化了AI的“品格”概念,避免频繁更改带来的沟通混乱,也让用户和AI之间有机会建立更深层次的情感连接,这对于长期使用者尤其重要。尽管AI Equalizer目前仍处于概念测试阶段,没有公开应用,但它的设计理念已经引发了广泛的讨论。

尤其在AI伦理与交互设计领域,从业者开始思考如何打造既能体现伦理原则,又能满足个性化需求的智能系统。部分专业人员质疑AI设定固定“性格”是否会限制其灵活应对复杂人类情感的能力,但更多声音认为,稳定的人格特质恰恰为AI提供了“可靠感”,避免了人们在互动中因快速变化的AI反应而产生的不适感。从用户体验角度来看,AI Equalizer的界面设计尤为关键。如何将复杂的个性参数简洁直观地呈现给用户,使调整过程不陷入技术细节,让不同背景和需求的普通用户都能轻松使用,这对其推广至关重要。未来若能结合数据驱动的个性分析和机器学习优化,AI Equalizer有望实现更智能的个性匹配,甚至在周期结束后根据用户反馈自动推荐更合适的个性设定。更进一步的应用场景包括心理健康辅助、教育陪伴、跨文化沟通等领域。

例如在心理健康领域,一个具有固定关怀型人格且适度理性的AI伙伴,能够为用户提供连续稳定的情感支持和理性引导,帮助其建立良好情绪管理能力。在跨文化交流中,调节文化深度参数的AI能扮演桥梁角色,减少沟通隔阂,提升理解与包容。然而,个性化AI的安全和隐私问题也不容忽视。随着AI表现形式愈加逼真,其数据收集与行为分析规模也可能扩大,如何保障用户信息安全及防止潜在滥用,是设计阶段必须考虑的重要课题。总的来说,AI Equalizer提出了一种令人耳目一新的思维路径,将AI从功能工具转变为拥有“个性”的朋友,这不仅有助于增强用户的信任感和依赖感,也为AI技术的人文关怀提供了新的可能。随着技术成熟,相信未来我们每个人都能拥有一个真正懂自己、陪伴自己、甚至激励自己成长的AI伙伴。

面对智能时代的到来,AI Equalizer或许正是构建人机深度连接的关键一步。