随着全球可持续能源需求的持续增长,开发高效节能的新型半导体材料成为科技创新的重要方向。太阳能光伏产业作为绿色能源的代表,其性能提升依赖于材料科学的突破。然而,新材料的性能测量过程往往耗时费力,尤其是对关键电学性质的准确表征。麻省理工学院(MIT)研究团队针对这一难点,推出了一套结合机器人探针、机器学习和材料科学专业知识的全自主系统,能够快速且精准地测量材料的光导电性能,为加速新材料研发开辟了新路径。材料的光导电性,即材料对光照下电流反应的程度,是衡量光伏材料性能的核心指标。传统上,研究人员需要手动将探针接触材料表面,逐点测量电学参数,这不仅浪费大量时间,还受到操作重复性和精度的限制。

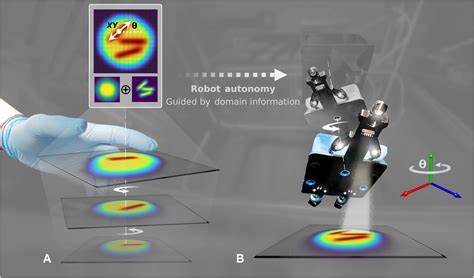

MIT团队的机器人探针系统则集成了计算机视觉、神经网络模型及路径规划算法,无需人为干预,能够自动识别材料样本的形态并结合专家知识确定最佳接触点,以最高效的路径进行快速多点测量。该系统首先通过内置摄像头对印刷有复杂形状钙钛矿样品的载玻片进行拍摄。然后利用计算机视觉技术将图像分割成多个区域,交由嵌入领域知识的神经网络模型分析样本组成与结构,从而输出最优探针接触位置。路径规划算法在此基础上通过引入随机扰动,优化机械臂运动路径,确保探针以最短路线依次完成所有测点的采集任务。值得一提的是,这套神经网络采用自监督学习方法,无需大量标注数据即可高效训练,极大地增强了系统应对多样化样本形态的适应能力。通过这些技术创新,机器人探针能够在24小时内完成3000余次光导电测量,测量速度高达125次每小时,远超目前其他人工和部分自动化方法。

测得数据细致入微,帮助科研人员精准定位样品中光导电性更强的“热点”区域以及材料退化区域,为进一步优化材料配方及制造工艺提供了宝贵信息。MIT教授托尼·布奥纳西西指出,很多关键材料性质必须通过与样本接触来测量,因此实现高速且信息密集的接触式测量,是打造自动化材料实验室的关键一步。该团队自2018年以来便致力于自主化材料发现实验室的建设,先前已开发出快速合成和打印钙钛矿材料的技术,此次则进一步在测量环节实现自动化闭环。系统开发过程中,研究人员强调机器学习、机器人硬件和材料学专业知识三者融合的重要性。正是这种跨学科协作成就了算法的高效性、机械动作的准确性以及测量结果的科学性。此次系统不仅为实验效率带来了质的飞跃,也为半导体材料尤其是太阳能光伏领域的创新奠定坚实基础。

展望未来,MIT团队计划继续完善此自动化平台,推动实验室的全面智能化,包含自动合成、表征与数据分析,从而打造真正意义上的自主材料发现实验室。整个开发工作得到了多个机构和企业的资助支持,充分体现出行业与学术界推动新能源材料科技发展的共同愿景。随着类似技术的推广和应用,未来新材料的研发周期将显著缩短,太阳能电池及其他电子器件的性能有望大幅提升,助力全球绿色能源转型和可持续发展目标的实现。总之,麻省理工自动机器人探针技术将传统计量技术与先进人工智能、机器人相结合,不仅带来测量效率和精度的大幅跃升,也标志着材料科学实验进入了智能自动化新时代。对于科学界和产业界而言,这无疑是实现材料创新快车道的关键里程碑。