近年来,人工智能技术特别是大型语言模型(LLM)如ChatGPT的兴起,迅速引发了社会各界对于其对人类认知能力影响的广泛讨论。近日,麻省理工学院(MIT)媒体实验室发布了一篇名为《Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task》的预印本文献,引发了网络热议。这篇研究以脑电图(EEG)监测为辅助手段,试图揭示在写作任务中使用AI助手对大脑神经活动和认知负债的潜在影响。然而,伴随大量媒体和社交平台的夸张解读,诸多误区和争议也随之而来。理解这项研究的内涵和局限,帮助我们科学看待人工智能在教育领域的角色,尤为重要。研究的核心在于围绕54名波士顿地区的大学生及博士后,展开了一项分组实验。

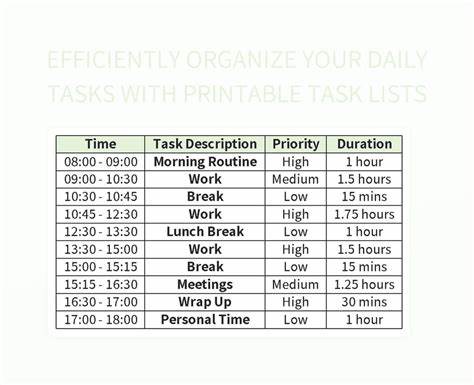

这些受试者分别被分为三个组别,一组仅靠自身脑力完成作文任务,一组允许借助搜索引擎,而第三组则可以使用大型语言模型辅助写作。每位受试者需在前三次任务中按指定方式,应答SAT式作文题,同时接受脑电监测与问卷调查。实验还设计了第四次可选写作,在这次中,之前仅靠脑力的组别使用了AI辅助。实验表面看起来简单明了,但从被试者在写作过程中体验的认知负荷及神经活动模式差异,研究者试图揭示人工智能协助写作对人脑功能的即时影响。结果表明,不使用任何写作协助时,受试者的大脑显示更高水平的神经连接,覆盖多个频带,表现为认知负荷较重、执行控制力和创造性加工更强烈。反观使用AI辅助的受试者,他们的脑神经连接整体减少,信息流动动力学也发生转变,似乎大脑释放了部分认知资源,使写作过程显得更为轻松。

这一点在脑电图数据中表现为左顶叶到右颞叶等关键区域连接活动显著降低。尽管这些神经活动差异直观存在,但研究者不敢贸然将其解读为“认知能力减退”或“脑功能受损”。毕竟,参与者是在不同的执行策略下完成任务,使用输入法、编辑方式均不同,神经激活路径自然不同。此外,实验受限于被试群体相对单一,多来自顶尖高校,且写作任务有趣,受试者主观积极,很难等同于普通学生日常学习。更重要的是,研究暂未证明因AI辅助产生的“认知债务”会累积,影响长远学习和理解能力。遗憾的是,这篇预印本一经发布,迅速被媒体和社交网络截取标题和片段,许多解读带有夸大甚至危言耸听色彩,有些观点甚至猜测 ChatGPT 会导致“47%脑连接丧失”或“认知破产”,而实际研究并未支持这样的结论。

像TIME杂志虽语言较温和,但同样倾向于贻笑大众的警示语气。舆论的激烈反应不仅反映了人们对AI快速普及的担忧,也暴露出信息传播过程中科学成果被简化甚至误读的普遍问题。预印本的实验设计和数据分析也存在若干值得商榷之处。首先,脑电图虽然是一种非侵入式脑活动测量工具,因其空间分辨率有限,被视为通过外围“麦克风”倾听脑神经“观众席”的欢呼声,难以精准定位大脑内部深层认知处理。研究中进行了成千上万的统计检验,虽然使用了错误发现率(FDR)控制,但仍可能存在大量假阳性,尤其是在复杂脑电数据的多重对比中。其次,受试者使用AI的具体方式未细致区分,键盘敲击减少、鼠标操作增加,都可能成为测量偏差的干扰因子。

实验问卷涵盖多项指标,却无明显预注册和严格的方法说明,令外界对统计严谨性质疑。尽管如此,研究团队在实验设计上体现出了创新精神,禁止AI对论文进行自动摘要,以避免AI误读,展示了科学自省的态度。且他们公开预印本,欢迎同行和公众批评,共同推动领域发展。从更宏观的视角看,人工智能辅助写作和学习的影响无疑是一个复杂且多面的话题。有观点认为,依赖AI生成的内容,尤其是未经消化的“复制粘贴”,可能削弱学习者对知识的深入理解与记忆,产生所谓的认知负担或债务。反之,AI若作为辅助思考的工具,帮助组织思路、激发灵感,则极可能促进学习效率,甚至帮助资源匮乏地区的学生获得个性化教育支持。

因此,简单判断AI是“好”或“坏”显然不足以涵盖现实。未来相关研究需要更大样本、更丰富多样的受众,更细致的认知指标,并关注长期学习效果、深度知识建构等关键方面。作为普通读者和教育工作者,应理性审视科学发现,避免被夸张的媒体解读带偏。利用AI提升自身认知能力与创造力,是大势所趋;同时,保持批判思维、主动学习,才是避免认知陷阱的根本保障。综上,MIT媒体实验室的这项预印本为我们敲响了人工智能对大脑活动影响的警钟,也开启了一扇通往多维探讨AI与教育关系的窗口。合理解读研究中的数据和结论,警觉认知负债的潜在风险,积极探索适合各类学习者的AI使用方案,才是未来智慧教育的关键所在。

在人工智能迅猛发展的时代,唯有科学的态度和宽容的视角,方能助力人类走出认知误区,实现技术与人的共赢发展。