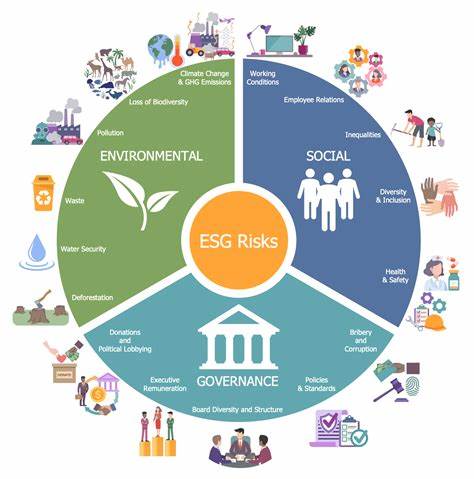

环境、社会与治理(ESG)近年来已成为全球金融和企业界关注的热点话题。随着监管力度加大、投资者期望提升,企业对ESG的重视不断增强,然而,“ESG”这一标签背后所代表的真正意义却远超数据指标的简单堆砌。从表面上的合规到深层次的战略整合,企业需要重新审视如何通过ESG实现长期价值创造和社会责任担当。 ESG正经历一场悄然的转型。过去几年,媒体多聚焦于合规要求、绿色洗牌甚至欺诈事件,而现在,越来越多的企业开始从单纯的“打勾式”应付,向真正的ESG影响力转变。作为RSM意大利公司的合伙律师Marco Carlizzi指出,当前ESG战略的关键在于从定量指标走向定性意义的深度融合。

量化的ESG指标固然重要,特别是在环境绩效的衡量中,碳排放、能源使用、水资源消耗等能够被客观计算的数据成为监管和投资者关注的重点。然而,这些数据仅仅是冰山一角,不能反映企业对社会和治理责任的整体担当。社会责任涉及员工福利、社区贡献、供应链管理等软性指标,而治理结构则关乎企业的透明度、董事会多样性和风险管理,这些内容的衡量往往更为复杂且难以量化。 在投资角度上,虽然总体来说ESG投资规模仍然快速增长,但受地缘政治紧张、贸易壁垒等国际环境影响,投资者的决策愈发谨慎和多元。Carlizzi提及,部分投资者对ESG数据的敏感性出现分化,有些区域市场需求趋于稳定甚至有所回落。不同国家和投资机构对ESG的认知和要求存在差异,这使得全球统一的ESG标准难以迅速确立。

企业内部则更积极采用与可持续发展目标挂钩的关键绩效指标(KPIs)。通过将企业高层管理者的激励机制与环境和社会目标绑定,促进责任落实和结果导向。这种机制不仅提升了管理者对ESG的重视程度,也有助于推动企业文化从仅关注财务回报向兼顾环境效益和社会价值转变。 然而,真正将ESG意图转化为可信的、准确的数据并非易事。尤其是中小企业,往往因数据采集能力和管理资源限制,难以满足银行、资产管理机构等外部伙伴对详细数据的要求。数据的质量和可靠性成为阻碍ESG深化的关键瓶颈。

机构投资者则依赖少数几家大型ESG评级机构,如MSCI、Sustainalytics及ISS等,来评估全球成千上万家公司。这种高度集中化带来了标准同质化的风险,也导致不同评级之间可能出现结果不一致的情况。投资人因此面临数据依赖的困境,需要更加多元和灵活的信息渠道来辅助决策。 展望未来,ESG的发展趋势必将从数量密集的指标汇报,逐步转向质量与内涵的深度挖掘。企业只有真正将ESG纳入核心战略,将环境影响、社会责任与治理结构融为整体,才能在竞争激烈的市场中脱颖而出。透明度和真实性将成为判断企业ESG表现的关键因素,同时,创新的ESG技术和数据管理工具也将成为企业提升竞争优势的重要利器。

此外,政策推动仍将是ESG前进的重要动力。随着全球各地政府加强对企业环境影响的监管,以及社会公众对企业责任的关注度不断提高,企业不可忽视合规压力和社会预期的双重作用。未来ESG披露将更趋标准化和强制化,企业需要提前布局,避免因信息不全或不准确而遭受声誉损失。 ESG实践的最终目标,不仅是满足监管或投资者的要求,更是要真正实现可持续发展,让企业在创造经济价值的同时,产生积极的环境和社会效益。这不仅关乎企业自身的生存与发展,更关乎全球生态环境的保护和社会公平的推动。企业唯有摆脱ESG标签的表层束缚,深刻理解ESG的内涵精髓,才能成为环境友好、社会负责、治理完善的未来企业典范。

总结而言,ESG已不再是简单的数据合规问题,而是企业战略转型及文化重塑的重要机遇。加强数据质量管理,创新驱动ESG实践,优化投资者沟通机制,将成为企业实现从量到质跃升的关键路径。面对复杂多变的国际环境和多元化的市场需求,企业唯有不断求新、求实,才能在未来的可持续发展浪潮中稳健前行。