信任在人类社会中始终占据核心地位,是人与人之间建立合作、交流与共存的基石。随着社会规模的扩大和信息技术的飞速发展,传统的信任机制正面临着前所未有的挑战。互联网的普及让人与人、人与机构之间的交互变得更加频繁和复杂,但同时也削弱了传统社会关系中形成的自然信任链。在这样的背景下,密码学作为一种利用数学手段构建信任的工具,正在重新定义人与信息、人与系统之间的信任关系,实现信任的规模化扩展。 密码学,即利用数学算法对信息进行加密、验证和管理,是保障信息保密性、完整性和真实性的支柱。人们常谈的“零信任”概念,本质上表示通过密码学将信任从依赖环境和中间环节彻底转移,转向可以被验证的数学原理。

这不仅避免了对不确定因素的盲目信任,还让信任变得更加客观、可控和可扩展。 在日常生活中,密码学解决了许多令人头疼的信任问题。首先是身份的真实性验证。传统场景下,我们的信任常依赖对方的言辞和社会关系,但在数字空间,身份易被伪造。通过数字签名技术,信息的发送者可以用专属的私钥进行签署,任何人都能用公钥验证签名的真实性,从而确保证信息确实由声称的发送者发出,且无法否认。这使得即使信息经过不受信任的网络和设备传输,收信方依然能够安心确认发送者身份。

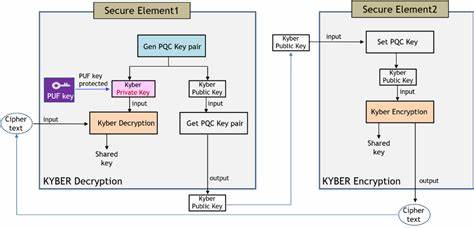

隐私是信任的另一大难题。密码学中的端到端加密让信息内容只有发送者和接收者可以解读,中间任何节点,包括通信服务提供者都无法窥探。这种黑箱式的加密通信消除了信息被窃听或篡改的可能,大大增强了通信双方的信任感。尤其在数据泄露频发的时代,端到端加密成为保护个人隐私权的重要防线。 数据的完整性同样不可忽视。文件或信息一旦被篡改,可能引发安全事故或信任危机。

通过哈希函数计算内容的唯一“指纹”,一旦内容发生任何改变,哈希值都会出现差异。用户只需对比哈希值即可确认文件未被篡改,确保信息的真实性与安全性。此外,密码学还催生了零知识证明技术,让用户在无需暴露隐私信息的前提下证明自身的某些属性,如年龄、身份,甚至是资格资格,极大地保护了个人数据,也让信任的构建更为灵活和高效。 智能合约作为密码学应用之一,将信任由人为承诺转变为代码的执行。预先设定的规则和条件一旦达成,合约自动执行,无需第三方监管,有效防止欺诈和违约情况的发生,适用于金融交易、供应链管理等诸多领域。这不仅减少了信任成本,也推动了去中心化网络的建设,实现了多方间的合作与协调。

回顾人类社会发展历史,社会规模的扩大离不开“规模化信任”的发明。语言作为最早的信任载体,通过口口相传的故事和谱系构建起原始的信任体系,保证了小型部落内部的团结。随着文化和宗教的兴起,如“大上帝信仰”等意识形态通过共享的信念体系扩大了信任的范围,使得更大规模的人群能够基于共同的道德与规范展开合作。文字的出现则将信任的尺度从口述转向固定可查的记录,促进了行政机构、法律体系的建立,增强了制度化的信任基础,同时促成了经济体系中货币的出现,开辟了市场交易的可能。市场的建立意味着不必基于个人直接信任就能完成交易,信任被转移到了货币与账本的记录机制上。 今天,密码学则成为推动网络社会形成的关键力量。

如果语言是族群之间的信任纽带,文字和制度支撑着国家和市场,那么密码学协议正塑造着一个新的网络社会,使得我们只需信任通信的起点和终点,网络中间的所有环节无需信任。这种模式极大地降低了信任成本,允许不同背景、不同利益的个体通过协议实现协作,构建起无须依赖传统中介和机构的新型合作网络。 在高度信任的社会中,人们可能更多依赖传统的人际关系和权威机制如政府、教会、法院、银行等建立信任。可是当社会信任出现断层,传统机构无法覆盖或效率降低时,密码学为我们提供了一条替代路径。通过数学和协议的力量,社会成员即使相互不信任,也能通过加密协议形成功能性合作,恢复并扩大信任空间。 这种转变虽然带来了新的机遇,但也伴随着挑战和摩擦。

类似于印刷术引发的社会变革和冲突,密码学和去中心化网络的普及可能打破既有权力结构,引发新的社会动荡。如何在新旧信任体系中找到平衡,促进安全、透明和高效的社会秩序,是未来需要深入探讨的问题。 密码学不仅使得信任可以跨越广阔、复杂的网络环境实现规模化,更为未来构建更加开放、去中心化、可信赖的网络社会奠定基础。它通过将信任转化为可验证的数学问题,减少了对人为和环境复杂性的依赖,使信息交互更加安全、自由和高效。在信息爆炸和社会网络日益庞大的现实面前,密码学正以其独特的技术优势,架起信任的桥梁,推动人类社会迈向更深层次的合作和发展。随着研究和应用的深入,密码学无疑将在未来数字时代成为支撑社会变革的重要力量,促进人与人之间以及人与系统之间的信任持续扩展和创新。

。