内生性通货膨胀:不可避免的经济循环 在经济学的领域中,通货膨胀一直是一个备受关注的话题。尤其是在近年来,随着全球经济形势的变化,通货膨胀的问题愈加凸显。而在众多的通货膨胀类型中,内生性通货膨胀作为一种特殊的现象,正逐渐被人们所重视。所谓内生性通货膨胀,是指源于过去的事件,持续影响现在经济形态的一种通货膨胀类型。本文将对内生性通货膨胀进行深入探讨,揭示其形成原因、影响机制以及应对策略。 首先,我们需要明确内生性通货膨胀的概念。

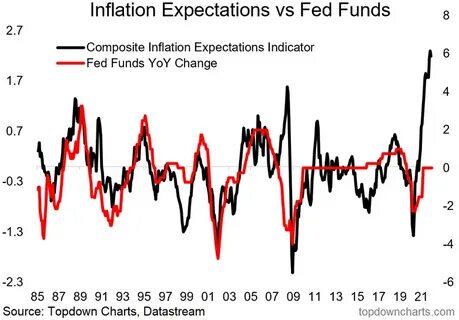

根据经济学家罗伯特·J·戈登的三角模型,当前的通货膨胀率是由需求拉动通货膨胀、成本推动通货膨胀及内生性通货膨胀三者之和构成。需求拉动通货膨胀通常与失业率降低、实际国内生产总值增长等因素密切相关。而成本推动通货膨胀往往与供给冲击及生产成本的上升相关。内生性通货膨胀主要源于对过去通货膨胀的经验和预期,形成了一种经济常态。 内生性通货膨胀的形成与“通胀预期”密切相关。当工人和雇主认为未来会持续通货膨胀时,他们往往会提前提高名义工资和价格。

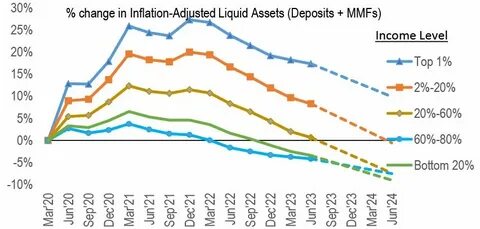

这一现象的根源在于经济主体对于未来的主观判断,这种判断往往是由过去通货膨胀的经历所塑造的。因此,通货膨胀不是一个孤立的事件,而是一个不断循环的过程。 这一过程中,工资和价格之间的螺旋关系尤为重要。工人在面对通货膨胀时,往往会要求更高的名义工资,以保护自己的实际购买力。他们对于更高工资的要求,会导致雇主增加生产成本,而雇主为了保住利润,通常会通过提高商品价格来转嫁这些成本。这样,工人们在面对更高的生活成本时,又会进一步要求更高的工资,从而形成了一个恶性循环。

随着时间的推移,内生性通货膨胀变得越来越根深蒂固,成为经济体系中不可或缺的一部分。这种循环不仅加大了经济体的通货膨胀压力,同时也让传统的货币政策和财政政策变得愈发复杂。为了抑制通货膨胀,中央银行可能会选择提高利率,或采取紧缩的货币政策。然而,这些措施往往会导致经济增长放缓,甚至引发失业率上升,短期内很难见到效果。 在这种情况下,政策的制定者们需要认真思考并结合实际国情,探索更有效的应对策略。其中,工资和价格控制等收入政策可能成为一种可行的方法。

然而,这类措施的实施往往伴随着争议和挑战,如何平衡市场自由与政府调控的关系,成为了许多国家面临的重要课题。 此外,教育和信息的传播也在打破恶性循环中扮演着重要角色。如果能够提升经济主体对经济现象和政策的理解,让人们明白什么是合理的通货膨胀预期,或许能够减轻内生性通货膨胀造成的影响。这不仅需要经济学家的努力,也需要政府、企业和社会各界通力合作,共同营造一个理性的经济环境。 在国际层面上,内生性通货膨胀的挑战显得尤为突出。全球化使得世界经济联系日益紧密,一个国家的通货膨胀波动可能会对其他国家产生直接或间接的影响。

因此,各国在制定相关政策时,必须考虑到国际市场的变化与反应,避免因单方面的措施而引发更大的经济动荡。 要想有效应对内生性通货膨胀,除了短期的货币政策调整外,长远的结构性改革也是必不可少的。通过优化产业结构、推动技术创新以及改进生产效率,释放经济的内生动力,能够在一定程度上缓解通货膨胀压力。同时,要加强市场监管,防止垄断和价格操控,保护消费者的合法权益,让市场在资源配置中发挥更大的作用。 综上所述,内生性通货膨胀是一种复杂的经济现象,是多种因素交织所导致的结果。虽然其不可避免性让人感到无奈,但我们依然可以通过合理的政策和措施来减轻其带来的负面影响。

理解内生性通货膨胀的本质,有助于我们更好地把握经济发展的脉络,为实现可持续的经济增长提供理论支持和实践指导。在全球经济不断变化的今天,面对内生性通货膨胀的挑战,唯有理性应对,才能确保经济的稳定与繁荣。