在科学研究的广阔领域中,纳米技术近年来备受关注,尤其是在永磁材料和数据存储技术方面的应用。2006年,斯图加特的马克斯·普朗克智能系统研究所发布了一份关于纳米粒子的研究报告,详细探讨了这些小型粒子在超强永磁体和超高密度磁记录中的角色。这份报告不仅展示了科学界的最新成果,还预示着未来技术发展的重要方向。 在众多的磁性材料中,纳米晶体和纳米结构化的磁性系统展示出了卓越的性能。报告中指出,纳米粒子的独特性质是实现高质量永久磁铁和超高磁记录密度的关键。这些材料的应用范围从变压器到高性能电动机,从计算机硬盘到医疗技术,以及生物学中药物输送的各个方面,无不显示出磁性材料在现代生活中的重要性。

报告的核心之一是对纳米晶体超磁铁的研究。这些超磁铁采用的主要成分是(Nd, Pr)2Fe14B,这类铈金属与过渡金属的合金具有高度有序的原子结构,其优异的磁性性能源于铁元素的瞬时磁矩和稀土元素电子云的各向异性。通过适当的合成方法,这些纳米粒子能够实现强大的剩余磁能和高的矫顽力,使其能够在许多技术应用中发挥关键作用。 随着科学技术的不断进步,对磁性材料性能的要求也在不断提高。报告中提出,现代超级磁铁的最大能量产品(BH)max已经达到了500 kJ/m3,而理论上的最高值接近1000 kJ/m3。为了实现这一目标,研究人员正在探索铁钴合金以及适当添加剂对磁性材料的增强效果。

除了提升材料的性能,研究人员还在积极探索如何实现更高的磁记录密度。通过精确控制纳米粒子的尺寸和排列方式,研究团队希望在每个纳米粒子中存储一个比特信息。这一目标的实现将为数据记录技术带来革命性的突破,为未来的数据存储设备提供巨大的存储空间和更快的读写速度。 报告还强调了磁储存技术面临的挑战。在传统数据存储中,由于写头的有限大小,通常需要多个纳米粒子形成一个比特;然而,向单粒子记录的目标迈进需要更高水平的技术。在实现高存储密度(例如1 TBit/inch2)的过程中,粒子的尺寸必须控制在25纳米左右。

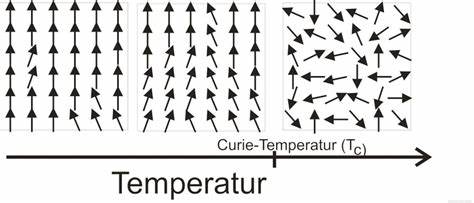

同时,磁化切换过程中的阻尼特性对存储速度的影响也不得不考虑,研究人员利用数值计算模拟来优化这两个关键因素。 在不断深入的研究中,科学家们还发现,纳米结构材料在高温应用中的潜力。一些磁性材料,如基于Sm2(Co, Cu, Fe, Zr)17的合金,即使在400°C的高温下仍然保持良好的磁性。这使得这些材料在一些高温环境中具有显著的应用前景,为未来的混合动力电动机和其他高温应用领域提供了可能的解决方案。 在研究过程中,报告还探讨了粒子在不同结构状态下的磁性行为。通过细致的成分调整和合成工艺的优化,科学家们能够实现不同类型的纳米粒子结构,从而得到具有特定磁性特征的材料。

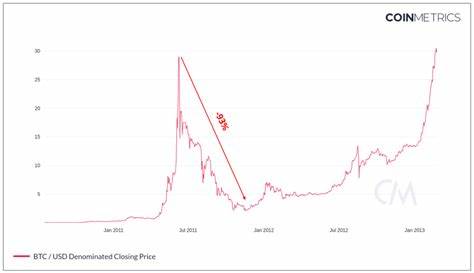

这种灵活性将使得科学家能够根据实际应用需求设计出更高效的磁性材料。 在数据存储领域,随着信息技术的飞速发展,对存储密度和访问速度的要求也在不断提升。报告中提到,随着技术的发展,磁盘的存储密度已经在过去的20年中持续增加。目前,储存密度已经是光盘介质的20到100倍,显示出磁性材料在数据存储领域的巨大潜力和应用前景。 总的来说,2006年的研究报告不仅总结了过去的研究成果,还为未来的研究指明了方向。纳米粒子在超强永磁体和超高密度磁记录方面的应用,将为许多技术领域带来变革性的影响。

随着研究的不断深入,科学家们不断探索新材料和新技术的可能性,为我们提供更加高效、智能的解决方案。 通过这项研究,马克斯·普朗克智能系统研究所不仅在磁性材料领域树立了新的标杆,也为未来科技的进步做出了重要贡献。随着全球对高科技材料需求的增长,纳米粒子相关研究的深入将进一步推动相关领域的发展,为我们创造更加便利、智能的未来。无疑,这份报告展示了科学研究在推动技术创新中的重要作用,并激励着更多的科学家们继续在这一领域探索和创新。