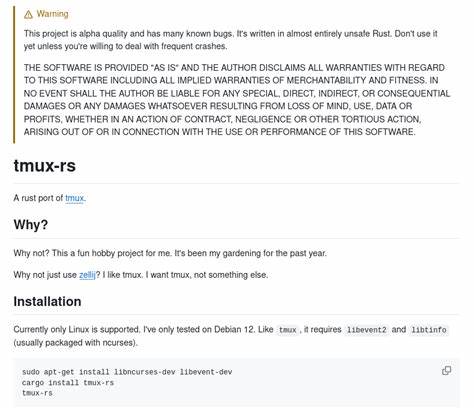

tmux作为一款强大的终端复用工具,拥有广泛的用户基础和活跃的社区。然而,伴随着软件生态的演进,传统的C语言实现逐渐暴露出维护难度大、潜在内存安全隐患等问题。为此,开发者Collin Richards启动了“tmux-rs”项目,目标是将原本庞大且复杂的C代码库完全集成并重写为Rust语言,从而打造一个更加安全、高效且易于维护的tmux版本。这一项目不仅是对经典工具的致敬,更是Rust在系统级软件改造领域的又一次重要尝试。tmux-rs的开发始于2024年,通过对约67,000行C代码的逐步迁移,实现了81,000行(不含注释和空行)的Rust代码库替代。尽管初期的动机源于个人兴趣和挑战,但这一路径充满了对现代编程语言优势的深刻探索和实践。

项目初期,开发者借助C2Rust这一C到Rust的自动转换工具试水。虽然该工具成功生成了能运行的Rust代码,但其质量远未达到可维护的标准,代码膨胀至原始体积的三倍,且充斥着大量低质量冗余转换和难以理解的实现细节。以一段颜色调色板的取值函数为例,自动转换后的代码虽然功能保留完整,但丧失了诸如命名常量的语义信息,同时大量肉眼难辨的类型强制转换和指针操作令代码维护举步维艰。经历长时间无效重构后,开发者果断放弃自动转换输出,转而采取手工逐函数翻译策略。通过先复制C头文件中的函数声明,在C代码中注释掉函数实现,然后用Rust重新实现函数体,再通过#[no_mangle]和extern "C"保证二者能顺利链接,这一流程虽然较为繁琐,但保证了代码质量和语义的准确迁移。该过程也暴露了诸多典型问题。

例如,在简单的函数迁移后出现段错误,经过调试发现原因为C代码缺少正确的函数声明,导致隐式声明引发调用约定混乱,进而破坏返回值的内存读取。另一例则是结构体字段类型在Rust侧的定义不匹配,造成内存布局错乱和程序崩溃,两次问题的解决均基于严谨的一致类型定义和完整头文件声明。这些教训体现了系统级语言间迁移的复杂性和细致性要求。构建流程方面,tmux原有基于Autotools的复杂构建脚本与流程被深度挖掘和理解。为了方便Rust与C代码的混合编译,开发者设计了一套流程先用Cargo编译Rust静态库,再通过修改Makefile把该库链接到原始的C二进制中。起初尝试拆分为多个子crate几乎不可行,因Rust crate间循环引用无法避免,且多lib合并后链接异常频发。

后来演化为以Rust为主,借助cc crate编译剩余C源文件,从而构建纯Rust可执行程序。此举不仅简化构建流程,也为进一步消除C代码积累打下基础。tmux-rs在迁移过程中还面对C语言特有的控制流程和数据结构表达在Rust中的映射难题。C代码中广泛使用的goto语句并非Rust原生支持,但大多数goto平滑地转为Rust中的带标签的块与循环,成功还原流程逻辑。少数复杂goto跳转则借助代码分析找到合适的控制结构替代方案,确保行为保持一致。Intrusive数据结构也成为难点。

tmux的红黑树和双向链表均基于宏实现的内嵌结构体指针,在Rust中,需要以unsafe和raw pointer配合泛型trait实现近似接口,保障遍历操作的安全和高效。同时,泛型trait设计巧妙避免了多容器环境中trait实现冲突的问题,使得代码兼顾灵活性和类型安全。配置文件解析器的重写也是里程碑。原采用yacc和lex实现的命令解析,移植到Rust生态后,开发者尝试多种解析器库,最终选择结构接近yacc的lalrpop完成转换。由于lalrpop对裸指针支持有限,大量指针使用NonNull进行封装,整体代码结构变化不大但类型安全显著提升。自定义的lexer仅作轻度包装后得以无缝使用。

迁移完成后,tmux-rs实现了从命令读取到执行的完整流程,有效去除了全部剩余的C代码和头文件。在开发技巧方面,开发者依赖于强大的Vim宏系统,自动化大量重复的语法替换工作,如指针空检查、字段访问转换等,减轻了人工负担。虽然尝试引入AI辅助工具Cursor协助翻译代码,但实践中并未实现显著提速,反而增加了额外的审查负担,最终只作为辅助手段在手指劳损时使用。项目的最终目标是转向安全Rust,消除unsafe代码区块,全面强化内存安全保证。如当前版本仍有一定段错误风险和unsafe块的存在。tmux-rs秉持开源精神,代码托管于GitHub,并欢迎社区参与改进和讨论。

总体来看,tmux-rs作为一次深入的系统工具现代化实践,不仅展现了Rust强大的编码安全能力和维护便利性,也彰显了跨语言迁移带来的挑战与思考。对于热爱终端及系统编程的开发者,了解tmux-rs的开发历程和技术细节有助于把握未来底层工具演进趋势,尤其在安全与性能日益重要的当下,Rust改造传统C项目的前景值得期待。未来,随着安全Rust代码比例的提升,tmux-rs将成为终端复用领域的全新标杆。