在当今社会,儿童的权利问题越来越受到重视。尽管国际社会普遍承认儿童是最需要保护的群体,但有关儿童权利被侵犯的案例仍然层出不穷,尤其是在一些仍被认为是“家园”的家庭中。这使得我们不禁思考:是什么导致了这一现象?在当今的社会结构中,家庭的定义和保护范围是否发生了变化? 近年来,儿童保护的概念逐渐扩展,但并不是所有家庭都被视为需要特别保护的对象。许多人往往认为,家庭是儿童成长的庇护所,是给予他们爱与支持的地方。然而,现实却远非如此。许多儿童在自身家庭中遭遇到的暴力、忽视和虐待等问题,常常令人感到震惊。

儿童权利的侵犯,往往与家庭结构及社会认知密切相关。在一些文化和社会中,某些类型的家庭(如单亲家庭、跨国家庭或具有移民背景的家庭)常常受到歧视和偏见。这些家庭在资源分配、社会服务及法律保护等方面,似乎常常被边缘化,导致其中儿童的权利更加容易受到侵犯。 例如,现在有许多来自战乱地区的移民家庭,孩子们可能在逃离冲突的过程中,经历过巨大的身心创伤。尽管他们获得了一定的保护身份,但在实际生活中却面临着社会接受度低、心理健康服务不足等问题。这种困境使得这些儿童的需求未能得到充分关注,他们的权利也因而受到侵蚀。

与此同时,许多国家的政策和法律往往无法有效 惠及所有家庭,特别是弱势群体。教育、医疗和社会福利等领域的差异,使得某些家庭的孩子无法享受到应有的权益。即使在法律上,儿童的权利得到了保障,实施的力度和资源的倾斜程度,依然取决于家庭的社会经济背景。 与此同时,社会舆论往往也在一定程度上加深了这一问题的复杂性。许多人在谈论儿童权利时,常常将焦点放在如何保护“正常”家庭的孩子,忽略了那些处于弱势境地的儿童。这样的偏见不仅没有帮助他们,反而进一步固化了对不同家庭形式的歧视和不信任。

儿童权益被侵犯的案例屡见不鲜,家庭暴力、性侵犯、心理虐待等问题层出不穷。一些儿童在家庭中不断遭受冷漠与虐待,身心健康受到严重影响。而当儿童试图寻求帮助时,往往却遭遇到来自家庭或社会的排斥与误解,使得他们更难以维权和治愈。 在探讨如何保护儿童权利的同时,我们也必须重新审视家庭的定义。家庭不应仅仅局限于传统的父母与子女的模式,而应当多元化,包容不同形式的家庭,如单亲家庭、同伴家庭和跨国家庭等。只有当我们能够给予所有类型家庭同样的关注和保护,才能真正实现对每一个儿童的关爱。

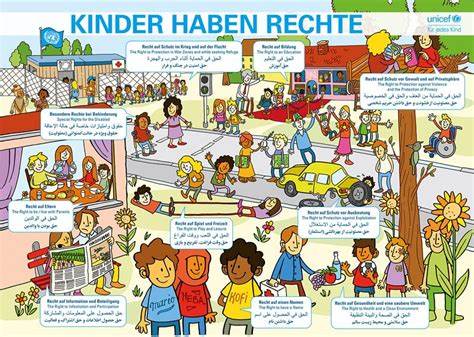

此外,社会各界也应加强对儿童权益保障的宣传和教育。通过普及儿童权利知识,提高公众对儿童权益问题的关注与认知,进一步消除对弱势家庭的偏见。尤其在学校、社区等基层单位,应提供更多的心理健康资源和支持,帮助那些成长在不幸家庭中的儿童找到安全的庇护所和支持网络。 终究,儿童的未来关乎社会的未来。保护儿童权利,意味着为社会的可持续发展奠定基础。而这不仅是政府、社会机构的责任,也需要每一个公民共同努力。

如果我们真的想要改变现状,维护所有儿童的基本权益,那么,首先就必须做出一项承诺:不遗忘任何一个家庭,也不放弃任何一个孩子。 在这个快速变化的时代,只有建立起更加全面和深刻的儿童权利保护体系,才能真正实现对每一个儿童的保护与关注,包括那些来自不同背景的家庭。毕竟,孩子是未来的希望,而儿童权利的实现,正是我们社会共同的使命。