在当今复杂的经济环境中,中央银行的独立性问题再度引发了激烈的讨论。特别是在美国,随着11月5日总统选举的临近,前总统特朗普的言论让中央银行的独立性成为了市场观察者关注的焦点。特朗普在7月份表示,如果他当选,他将允许现任美联储主席鲍威尔继续任职至2026年,前提是他认为鲍威尔正在做对的事情。随后,他又提到,现任总统应该对美联储的决策有“至少某种程度的发言权”。这些言论令我们不禁反思,中央银行的独立性究竟是否存在? 在理论上,中央银行应该根据严谨的经济数据来设定政策,完全不受政府的政治影响。然而,现实情况远比理论复杂。

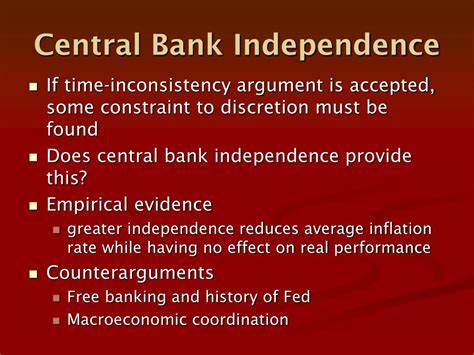

实际上,许多国家的中央银行在过去几十年里通过采用通货膨胀目标制度,实现了更大的操作独立性。但它们在政治和法律上的独立性却并没有那么明确。尤其是在全球金融危机和新冠疫情之后,各国中央银行和政府之间的相互依赖和协调,令这种独立性显得更加模糊。 公众对此的感受是复杂的。一方面,许多经济学家认为,中央银行的独立性是确保经济稳定和有效管理通货膨胀的关键。然而,随着政府和中央银行在财政政策和货币政策上的密切合作,有人开始质疑这种独立性的实际作用。

两个机构是否能够保持真正的独立,还是仅仅在形式上看似独立? 在讨论中央银行的独立性时,无法避开的一个重要背景是全球各国在应对经济危机时采取的协调措施。以美国为例,面对金融危机,美联储实施了大规模的刺激政策,购买国债以保持市场流动性,并推动经济复苏。这种做法虽在短期内有效,却也导致了公共债务的急剧上升。当前,许多经济学家和政策制定者担心,过度的货币政策干预可能会带来通货膨胀的风险,而这正是中央银行存在的根本目的。 不过,也有论者提出,尽管通货膨胀在疫情后的短期内飙升,但其根源并非单纯来自中央银行的刺激政策。长期以来,美国的通货膨胀率一直低于FED设定的2%目标水平。

真正导致2022年通货膨胀上升的,或许是全球供应链的紧张和俄乌战争引发的能源危机。 英国学者罗伯特·斯基德尔斯基在其文章《中央银行独立性的神话》中也提出了不同的观点。他认为,货币政策影响的不仅仅是货币的价值,也涉及到就业、经济增长和财富分配等方面。因此,很有必要考虑政府在货币政策中的作用,使其对选民负责。 另一方面,爱尔兰中央银行前副行长斯特凡·格拉赫在《中央银行独立性的局限性》一文中强调,中央银行独立性并非是一个非此即彼的命题。他认为,政治对保持低通货膨胀目标的坚定支持同样是至关重要的,而完全的法律独立性并不是实现这一目标的必要条件。

在新加坡的案例中,货币管理局虽然在法理上并不独立,但却成功实现了低通货膨胀的目标。 新加坡的成功经验表明,中央银行可以在相对较高的政府参与度下,依然保持通胀率的稳定。尽管新加坡政府的官员坐在货币管理局的董事会里,但整个货币政策的执行依然是有效的,这引发了对中央银行独立性本质的深思。 从全球范围来看,在应对经济危机的过程中,中央银行与政府之间的合作已经超越了以往的范式。尽管这种战略上的结合在危机应对中展现了其有效性,但其对中央银行独立性的潜在影响却令人担忧。比如,在美国,虽然传统上美联储被视为一个独立的机构,但其政策决策依然受到政治环境的显著影响。

在这种背景下,是否真的还存在一个真正独立的中央银行?即便有,独立性又是否有利于经济的长远发展?这些问题不仅关乎货币政策的有效性,更可能影响到社会经济的各个层面。 总的来说,中央银行的独立性如果真的是一种虚构的存在,那么这种虚构是否仍然有效?在危机时刻,这种“独立性”的表象或许对于稳定市场信心,保持投资者对经济政策的信任具有积极的意义。尽管在某种程度上,它可能并不完全有效,但中央银行的存在及其独立性,依旧能为经济政策的稳定性提供一定的支持。 随着经济形势的不断变化,特别是全球金融环境的波动,未来对于中央银行独立性的讨论,必将愈演愈烈。无论是经济学者,还是政策制定者,都需要重新审视并深入探讨中央银行的角色、责任与实际运作模式。这不仅是经济学上的思考,更涉及到社会治理与国家发展的重大课题。

在复杂多变的经济环境中,如何找到一个平衡点,以确保经济的持续健康发展,将是各国面临的重要挑战。