护照作为国际旅行最重要的身份证明文件,随着电子技术的不断发展,其功能已经超出传统纸质证件的范围。现代的电子护照(e-passport)内嵌芯片,携带丰富的信息,边境官员在扫描时能够获得远比肉眼所见更为详尽的个人数据。了解边境官员在扫描护照时可以看到哪些信息,不仅有助于旅客增强隐私意识,更能帮助大家理解当下国际旅行中的安全管理机制。首先,扫描护照时,官员能够读取芯片内储存的基本个人信息。这包括护照持有者的全名、出生日期、出生地点、国籍、护照号码、护照签发地以及有效期等传统身份信息。此外,芯片还储存护照持有者的面部照片,方便自动比对旅客本人,确保持证人与护照数据匹配。

这一过程不仅依赖于人工核验,还结合了自动化人脸识别技术,大幅提高了入境效率与安全性。然而,边境扫描的内容远不仅限于护照本身的数据。航空公司提供的乘客预定记录,也称为旅客姓名记录(PNR),是边境部门获取旅客行程细节的重要来源。PNR不仅包含旅客的航班编号和日期,还包括连接航班信息、座位号、票价类别、购票方式、托运行李数量、订票来源、旅客餐食偏好,甚至同行旅客信息和联系邮箱。这些数据让边境官员对旅客的行程和行为有更加清晰的掌握。此外,许多国家都通过高级乘客信息系统(API)收集更详尽的旅客细节,如住址、联系电话等。

API信息通常在旅客办理登机手续时被采集,进一步补充PNR中的信息。这种数据的广泛共享和整合,帮助各国边境管理实现预先风险评估,及时发现可能的安全威胁,区域间的互通也提升了整体国际安全水平。除上述信息外,边境官员还可以调取国家安全数据库,包括国际刑警组织(Interpol)、国家黑名单以及反恐和犯罪数据库的信息。这些数据库用以识别有可能存在安全风险或刑事背景的旅客。一旦匹配到异常记录,旅客可能面临详细询问甚至被拒绝入境。值得注意的是,在许多发达国家,如美国、欧盟成员国和澳大利亚,边境官员能够追踪到旅客的历次入出境记录,系统会详细显示入境和出境日期、签证逗留时间、以及是否存在逾期滞留等违规记录。

例如欧盟的申根区有严格的90天逗留限制,超出天数会被系统自动标记。技术的发展也催生了第三方公司参与国际旅客的数据分析,例如航空业信息技术公司SITA利用先进的数据处理能力,建立旅客风险评估模型,将旅客个人相关信息与行为模式相结合,预测潜在安全风险,提升边境管理效率。更深层次的监控有时甚至涉足旅客的社交媒体内容和线上行踪,试图寻找不符合特定政治或安全标准的迹象。这种做法虽具争议,但已在若干国家成为防范恐怖主义、非法移民等安全威胁的措施之一。真实案例中,有旅客因过去在线发表的政治言论被边境官员发现并遭到长时间审查和拒绝入境,这显示了电子数据对个人隐私和出入境自由的深远影响。此外,边境审查常伴有对旅客个人电子设备的检查,包括手机、笔记本等,官员有时会要求查看内容,以核实与旅客档案及行为的一致性。

这种强制性检查在一些国家较为普遍,也体现了数字时代出入境安全监管的严密性。对于普通旅客而言,了解边境扫描背后的信息内容,不仅有助于更好地配合检查程序,避免因资料不一致或个人历史问题引发麻烦,也提醒他们在日常社交和网上活动中保持警惕,尤其是在涉及时事、政治等敏感话题时。此外,旅客应确保护照及签证资料的准确、完整,避免因信息错误影响出入境顺利。总的来看,护照扫描是一个高度智能化、数据驱动的过程,涉及基本个人信息、详细旅行资料、历史入境记录、安全数据库查询及预测性风险分析等多层次的数据采集与分析。它不仅是对个人身份的确认,更是全球安全监管体系的重要环节。面对日益复杂的国际安全环境,旅客应当理解并尊重这一程序,同时保护自身合法权益。

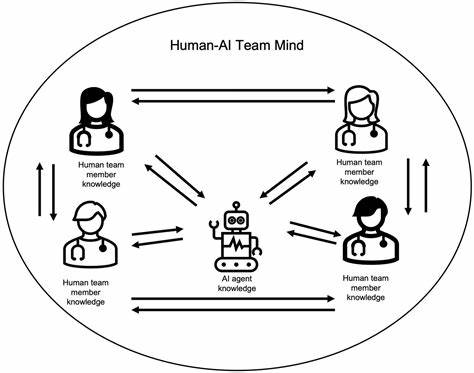

未来,随着数据技术和人工智能的进一步发展,边境管理方式将继续进化,个人数据的安全和隐私保护议题也将更加重要。在享受现代科技带来的便捷与安全的同时,公众及相关机构需要共同探讨平衡安全与隐私的最佳方案,确保出入境体系的公正透明和人权保障。