在加密货币领域,近年来自我监管的趋势逐渐升温,尤其是在各国政府在立法过程中屡遭挫折之际。在数字货币市场蓬勃发展的背景下,参与者对于自我管理的迫切希望和需求也愈加明显。以下将详细分析加密货币自我监管现象的背景、发展及其未来前景。 随着比特币和其他数字资产的崛起,加密货币市场的规模不断扩大,吸引了无数投资者和投机者。目前,加密市场的总市值已超过万亿美元,而其背后有着复杂的技术和经济架构。然而,伴随市场的繁荣,监管问题也日益凸显。

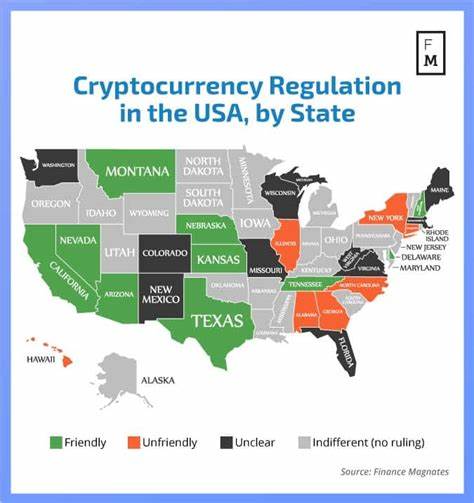

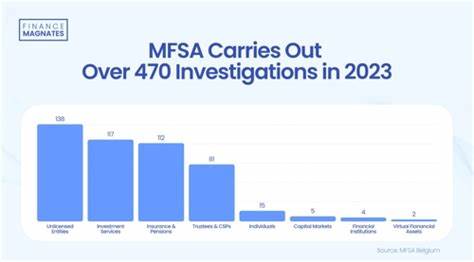

全球各地的政府都在探索合适的政策框架,以确保经济安全、保护消费者并打击非法活动。 然而,政府的立法进程常常步履维艰。对于许多国家而言,加密货币的创新性与快速发展使得现有的法律体系面临挑战。此外,各国监管标准的差异也加剧了立法的复杂性。例如,美国在同时考虑如何监管加密货币和保护创新之间难以取得平衡,导致了一系列迟缓和模糊的政策。而在欧洲,虽然欧盟委员会为加密资产市场提供了一项法律提案,但推行起来同样面临阻力。

在这种背景下,加密行业内部的自我监管机制逐渐崭露头角。业界领袖和从业者开始意识到,建立一种有效的自我监管体系不仅能够增强公众对加密资产的信任,还能有效弥补政府监管的不足。自我监管还能够推动行业的合规性与专业性,使参与者在遵循道德标准的基础上进行创新。 一些加密货币交易所和金融科技公司已经开始自发建立自我监管组织。例如,香港的“虚拟资产交易所自律协会”便是这一趋势的典型代表。该协会致力于为会员提供行业标准和最佳实践,以降低合规风险并保护投资者利益。

这一举措不仅增强了市场透明度,还在一定程度上缓解了公众的担忧。 不仅如此,自我监管还体现在数字资产的审计和合规性上。越来越多的加密项目在推出之前,会选择与第三方审计公司合作,以进行透明的财务审核和安全评估。这种做法有助于确保参与者能够信任项目的运营与发展,同时也向政府传达出积极的信号,表明行业内部愿意主动承担监管责任。 值得注意的是,尽管自我监管在一定程度上能够弥补政府监管的不足,但其有效性在于行业内部的共识。成功的自我监管机制需要参与者之间的合作与信任。

一些加密组织和企业已经开始针对合规性问题进行针对性合作,制定共同的行业标准。在这个过程中,如何协调不同利益相关者的立场、实现共赢,依然是一个挑战。 然而,自我监管也非没有争议。部分观察者对此持怀疑态度,认为行业内部的自我监管可能导致“监管套利”,即利用自我监管的名义规避真正的合规要求。他们认为,仅依靠行业自我约束是远远不够的,仍需要政府进行基础性的监管框架。对此,行业内部需要保持警觉,确保所有参与方公平且透明地进行自我监管。

展望未来,随着加密货币的普及和市场的成熟,自我监管将可能成为行业发展的一部分。各国政府也可能逐渐认识到,与其完全取缔或压制加密货币,不如与行业合作,建立有效的监管机制。这样的合作不仅能保护消费者和投资者,还能促进技术创新和行业的健康发展。 总之,在政府尚未完全理顺监管政策的情况下,加密行业自我监管的兴起是一个自然且合乎逻辑的现象。通过自我监管机制,行业有望建立更高的标准,增强市场信任,确保创新与合规性之间的平衡。未来,随着技术的不断进步和市场的进一步成熟,加密货币行业或许会找到一种更加理性和高效的监管模式,从而迎来更加繁荣的未来。

。