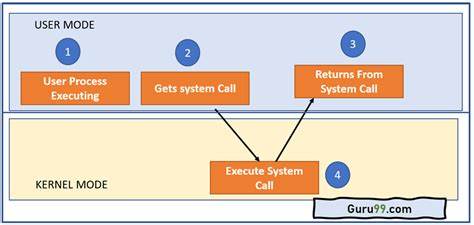

系统调用作为连接用户空间和内核空间的桥梁,是现代操作系统的基本组成部分。它允许用户进程向操作系统发出请求,完成文件操作、进程控制、网络通信等关键任务。深入理解系统调用的实现机制和信号处理方法,对于开发高性能、稳定和可靠的应用程序尤为重要。 在操作系统中,系统调用通常分为快速系统调用和慢速系统调用两大类。快速系统调用指的是那些能够在极短时间内完成的操作,一般不会导致进程阻塞或挂起。这类调用通常只涉及CPU计算,如获取进程ID(getpid)、当前时间(gettimeofday)或用户标识等。

与此相对的慢速系统调用往往需要等待外部事件或资源完成,可能会导致调用进程进入休眠,典型的如读操作(read)、网络连接请求(accept)以及进程等待(wait)等。 快速系统调用的实现相对简单,当用户程序发起调用时,内核会校验参数,完成操作后立即返回结果,整个过程几乎不涉及进程上下文切换或等待。因为调用过程极短,快系统调用不允许信号中断。如果信号产生,也不会影响快速系统调用的完成。 慢速系统调用则更为复杂。当进程发起此类调用,如read()在无数据可读时,内核必须将该进程放入等待队列,进入可中断的睡眠状态,等待所需事件或资源准备就绪。

此时CPU资源可以分配给其他进程,保证系统的多任务并发性能。当等待的事件发生或相关资源变得可用,内核将唤醒阻塞的进程,继续执行剩余操作。此外,如果进程在等待期间收到信号,并且已注册了对应的信号处理器,内核会中断系统调用,使其提前返回并带上特殊错误码EINTR,通知用户进程信号已到达。 信号处理是操作系统中一种非常重要的异步事件处理机制。信号可以来自其他进程、内核定时器或硬件中断。针对慢速系统调用,信号的到达具有特殊意义:它可以防止调用无限期阻塞,提高程序的响应性。

用户进程在信号处理程序执行后,可以选择终止调用、重新发起调用或采取其他措施。值得注意的是,UNIX-like系统允许通过设置SA_RESTART标志来自动重启被信号中断的相关系统调用,这样用户程序无需手动处理EINTR错误,使代码更加简洁和健壮。 为更好理解慢速系统调用和信号的相互作用,可以考虑以下示例场景:程序尝试从空的管道读取数据,此时read()调用会阻塞进程;系统设置了2秒后触发的SIGALRM定时器。当定时信号到达时,内核会中断read()调用,运行用户定义的信号处理函数;处理函数返回后,read()调用提前终止并返回EINTR错误码。此时程序可以捕获该错误,决定是重试读取还是做其他处理。通过该机制,程序避免了长时间无响应,增强了灵活性和健壮性。

实际开发中,为应对EINTR错误,开发者经常编写循环重试调用的代码,保证慢速系统调用在信号中断后能够持续执行。此外,不同操作系统对于信号中断系统调用的行为略有差异,但基本遵循该模式。值得强调的是,信号处理函数本身应尽量简短且只调用异步安全的函数,避免复杂逻辑引发潜在问题。 磁盘I/O操作有时被视为慢速系统调用中的灰色地带。虽然从进程角度看,读磁盘操作可能很快返回,甚至被认为是非阻塞的,但内核内部需要等待物理设备完成读写请求,这仍然属于慢速调用范畴。在配置了信号的情况下,这类调用有时不会被信号打断,因读取速度快或设备缓存机制的存在使其不易被中断。

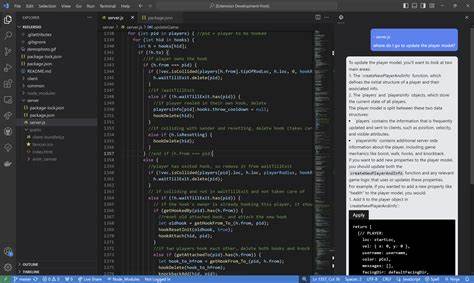

通过实际代码示例观察信号与磁盘I/O交互,有助于理解系统调用在不同层面上的行为差异。 深入分析内核源码可以看到,快速系统调用如getpid()直接从内核维护的当前进程数据结构中读取信息,完成速度极快,无需等待。而read()系统调用则涉及文件描述符的验证、资源锁定,若无数据则陷入等待队列睡眠,并且支持被信号唤醒。此差异反映了操作系统为了性能优化和资源合理分配所做的设计权衡。 现代操作系统对系统调用的分类愈发细致,不仅仅将调用划分为快慢,同时根据是否同步、是否可阻塞、是否支持自动重启等属性细分类型。异步I/O、非阻塞I/O、带超时的阻塞I/O以及不可预期阻塞I/O构成了多层次的系统调用机制。

随着技术发展,如Linux的I/O Uring技术,进一步提升了系统调用的效率和异步能力,使高性能网络服务、数据库等应用受益。 系统调用和信号处理的演化过程体现了操作系统在保证高并发与低延迟响应间不断探索的路径。传统阻塞I/O简单但可能导致资源浪费,非阻塞I/O结合轮询机制改善响应性,I/O多路复用允许单线程管理众多连接,信号驱动I/O利用异步事件通知,异步I/O使操作几乎不阻塞线程,而最新的I/O Uring提供了极致的系统调用批处理和延迟优化。 合理设计信号处理程序是编写健壮应用的关键。保持处理程序简洁,使用标志变量通知主程序事件发生,并配合SA_RESTART标志灵活控制调用的重启行为。程序逻辑中应全面检测EINTR错误,适时重试,避免因信号中断导致程序异常退出。

在网络、高性能服务器等场景中,结合非阻塞I/O和异步通知机制能显著提升吞吐量和响应效率。 此外,针对复杂的系统调用交互,开发者可以通过检查内核支持的特性,如信号重启机制、等待队列实现以及缓存策略,优化程序设计,降低阻塞等待对性能影响。例如,在数据库应用中,采用异步I/O配合信号通知,能够实现高效的并发数据访问;在嵌入式系统中,基于事件驱动处理信号和系统调用则可节省宝贵的计算资源。 掌握系统调用的内核层次实现有助于深入理解操作系统的本质。例如,Linux内核使用SYSCALL_DEFINE宏定义系统调用,快速调用直接返回进程信息,慢速调用则涉及文件系统、内存保护、调度器等多个子系统,并包含对信号检测和中断的处理逻辑。读取管道数据时,若数据为空且非非阻塞模式,内核会在等待队列sleep,响应信号后返回中断错误,为用户程序提供灵活的控制权。

随着操作系统的持续发展,系统调用和信号处理机制也在不断演进。现今的设计越来越注重异步化和可扩展性,辅助编程模型与操作系统协作,实现底层I/O的高效执行和信号的灵活运用。对开发者而言,理解这些底层机制,不仅能解决实际问题,更能为设计高效系统软件打下坚实基础。 总之,系统调用的快慢分类、信号中断机制与自动重启特性构成了现代操作系统设计的重要支柱。结合实际代码示例和内核设计思想,能够帮助程序员科学应对复杂的I/O环境和异步事件,打造稳定、高效的应用程序。通过合理使用信号、非阻塞I/O及异步调用接口,可以最大化系统性能和响应能力,满足多样化应用场景的需求。

了解并实践这些关键技术,将为软件开发注入强劲动力,顺应操作系统技术发展的潮流。