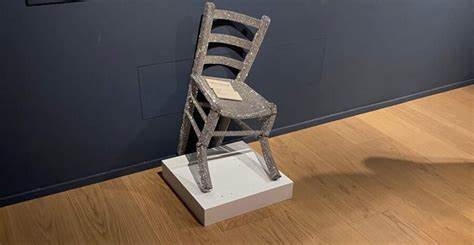

文化遗产作为人类文明的重要载体,一直以来都受到社会和各界的高度关注。博物馆作为保护和展示艺术品及历史文物的主要场所,其安全保护工作至关重要。然而,近期在意大利维罗纳的Palazzo Maffei博物馆中,一把水晶复刻版的梵高椅子因游客的无意碰触而被损坏,这件事件不仅引发了艺术界的震动,也暴露出了传统博物馆安全防范体系的多重短板。随着科技的发展与游客行为变化,博物馆如何有效升级安防手段,保障文物的安全,同时又不影响观展体验,成为业内亟需探讨的课题。梵高椅子损坏事件的具体经过体现了当前博物馆安全面临的现实挑战。事件中,一名游客为了拍照,试图模仿坐在这把椅子上的姿势,他的伴侣此前已经尝试过类似动作。

正是这短暂的观念与行为转换时间段,导致了椅子的破损。这一过程如果有先进的技术设备辅助,极有可能被及时识别并预防。传统博物馆依赖安全绳、地毯式压力检测垫、闭路电视以及守卫巡逻等手段来保护展品。但这些措施更多是被动的,往往是在事件发生之后才介入,难以真正阻止意外发生。安全专家指出,博物馆最为迫切的是导入一种具有预测能力的主动安防系统。所谓预测安全系统,是借助非侵入式的周界传感器,结合上下文语义理解的人工智能,主动分析游客的行为模式及动作意图。

一旦检测到游客存在“将要坐下”或“接触展品”等潜在危险举动,系统能够即时发出温和的现场提醒或通知安保人员,从而在损坏发生之前防止事故。这种技术不仅是单纯的动作感知,而是深度解读人体姿态、行为特征以及对环境的交互意图。HUVR公司首席执行官Herman DeBoard提到,目前的行为AI系统配合精准的光学与热感传感器,能够识别人类的微妙动作差异,比如身体重心的变化、突发的急促移动等,极大提升预警的准确率和时效。除了技术层面外,如何让博物馆空间既具备科技感又不破坏文艺美感,也是推广智能安防面临的难题。多数博物馆对安防设备的“低调”需求较高,笨重的摄像头或刺耳的警报声,都可能破坏观众沉浸式体验。未来的方案必须在技术隐蔽性和艺术氛围之间找到平衡。

事实上,全球范围内出现的一系列类似博物馆展品遭遇毁损的事件,都在提醒业内人士,传统的“被动防御”已难保万无一失。意大利佛罗伦萨乌菲兹美术馆因游客试图模仿1712年名画中人物姿势而导致油画破损,法国卢浮宫则对《蒙娜丽莎》采取多项高科技安防措施,包括子弹玻璃罩、精准的人流控制及动态运动感应设备,均为表率。这些案例显示,含人工智能的预测行为识别结合高灵敏传感器技术,是维护文物安全的未来趋势。然而,对于不少博物馆而言,引入智能安防设备还面临成本投入大、系统维护复杂、技术融合难等挑战。同时,如何保障数据隐私,避免过度监控游客行为,也需要制定科学合理的使用规范。作为文化传承者,博物馆在采用智能技术时应当以保护文物为首要目的,同时积极优化游客的互动与体验。

例如,通过柔和提示、数字导览互动结合智能预警,可有效提高游客的守护意识,减少意外行为发生。梵高椅子事件犹如一面镜子,映照出现代博物馆安全防护的现状与不足,也为未来智能化升级提出明确方向。技术的发展不仅是挑战,更是文化保护的新机遇。在科技与艺术融合的潮流中,构建一个智能、柔性且高效的安防体系,将有助于更好地守护历史的珍宝,传递人类文明的精神内核。未来博物馆将在安全管理上积极拥抱前沿科技,借助AI等创新手段,把人的行为预测能力提升到新的高度,实现从“被动制止”到“主动预防”的质的飞跃,共同守护这份珍贵的文化遗产,为更多世代提供沉浸而安全的艺术体验。