在全球气候变化愈加严峻的背景下,对森林碳储量的精准监测成为科学界和环保领域的重点课题。近年来,欧洲空间局(ESA)投入巨资研发的Biomass卫星,搭载全球首个P波段合成孔径雷达(SAR),于2025年发射升空,并在不到两个月的时间内传回了令人震撼的首批影像资料。这一突破性的技术进展标志着人类观测森林生态系统和全球碳循环的能力迈入了全新阶段。 Biomass卫星的核心优势在于其独特的P波段雷达信号,波长约为70厘米,能够穿透森林树冠直达树干、树枝及树干等主要储碳部位,远超传统光学卫星只能观测树冠表层的限制。通过这种长波段雷达技术,科学家们首次能够全面了解森林的垂直结构和木质生物量,为精确计算森林碳储量提供坚实的数据支持。这对于评估森林作为碳汇在缓解全球变暖中扮演的角色尤为关键。

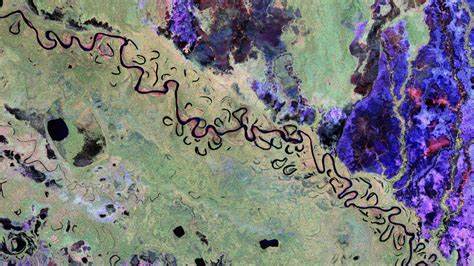

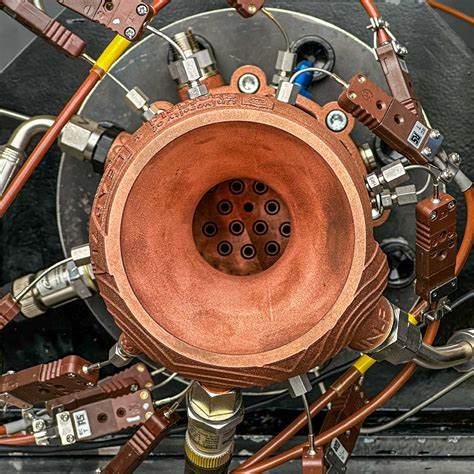

2025年6月23日,ESA在世界知名的Living Planet Symposium会议上公布了Biomass卫星的首批影像,图像覆盖全球几个关键生态区,包括南美的玻利维亚热带雨林、印尼的火山森林、非洲加蓬以及极地的南极冰川地区。首张影像显示了玻利维亚境内多样复杂的森林与河流景观,色彩利用雷达的极化通道区分不同自然生态,如用绿色体现浓密雨林、红色表示湿地以及蓝紫色对应草地,令人对森林生态系统的空间分布有了新的直观认识。 玻利维亚的森林近年来因农业扩张面临显著砍伐压力,准确掌握碳流失与森林退化情况对制定环境保护政策尤为重要。与欧洲航天局Copernicus Sentinel-2卫星的光学影像对比显示,Biomass雷达影像不仅视觉效果丰富,更实现了对树冠以下森林结构的深层观测,具备显著提升森林碳量估算精度的潜力。 此外,印尼地区的火山森林雷达图像也同样展示了Biomass的多功能性。该区域山地复杂,多座活火山点缀其间,Biomass雷达能够穿透森林覆盖,勾勒出地形起伏及火山轮廓,彰显其不仅是生态监测利器,更具地质环境探测价值。

地形信息结合森林数据的整合分析,将有效促进火山周边环境保护和灾害风险评估。 非洲加蓬的图像聚焦在Ivindo河的雨林生态系统,绿意盎然的森林与蜿蜒河流共同构成生态脉络。Biomass雷达对地表垂直结构的检测能力证明了其能帮助科学界一探热带雨林内部的复杂生态,进一步揭示森林健康状况及碳储存能力,这对热带生态系统的可持续管理和气候变化应对策略制定意涵深远。 Biomass卫星还能洞察极地地区冰层结构,其长波段雷达有助于检测冰川内部的运动特征及内部结构,南极Transantarctic山脉与Nimrod冰川区域的影像证明了这项功能。长期观测极地冰川数据将为气候变化研究提供宝贵资料,有助于预测海平面变化及极地环境演变趋势。 除了森林和极地,Biomass的长波雷达技术还能穿透干燥沙层,揭示地表以下古河道与沉积结构。

非洲乍得撒哈拉地区的沙漠影像清晰展现了Tibesti山脉及周边地貌,揭开了隐匿于沙漠之下的地质信息,这对过去气候变迁研究与地下水资源探勘产生积极意义。 作为ESA未来地球观测计划下的旗舰科学实验,Biomass正在逐步完成轨道调试和系统校正,尽管目前公布的影像暂时无法用于正式科学数据分析,但已经显示出极高的数据质量及其应用潜力。项目负责人Michael Fehringer强调,随着任务推进,Biomass将成为全球森林碳动态监测的核心工具,对推动全球气候变化适应与缓解政策提供科学依据。 ESA地球观测项目主管Simonetta Cheli对Biomass首图的表现给予高度评价,坚信其将引领森林生态研究进入一个全新的精准时代。Biomass的成功不仅代表一项技术突破,也象征着国际社会加强生态环境保护和气候行动的共同决心。 未来,Biomass的多时相雷达数据将支持全球森林高度及生物量的连续监测,推动碳汇精确核算与动态变化分析。

同时,其多维度的地形与生态信息融合能力,将助力多学科领域,如林业管理、生态保护、地质勘探及极地科学研究获得前所未有的数据资源。 结合不断进步的人工智能与大数据分析技术,Biomass传回的海量数据将加速全球生态系统数字化转型,提升人类社会的环境决策能力,助力构建低碳、可持续发展的绿色未来。随着卫星运行时间推移,来自世界各地的科研机构和政策制定者将共享这次空间技术带来的宝贵发现,共同推动应对全球气候危机的科学探索与全球治理。 综上所述,Biomass卫星的首批影像不仅令人耳目一新,也为未来全球生态监测和气候变化研究奠定了坚实的基础。作为人类首次可观测森林深层结构和精确量化碳储量的空间平台,Biomass将持续释放其潜力,引领森林、极地及沙漠地质等多个领域的科学革命。展望未来,借助这颗先进卫星带来的智慧眼睛,全球生态环境保护与气候行动必将迈入一个更加精准、有效的新纪元。

。