1925年,正值现代医学快速发展的黄金时期,科学家们充满信心地预测,未来人类有望活到1000岁。那时,平均寿命只有58岁,这样的预言听起来既令人振奋又显得极不现实。虽然一个世纪过去了,我们并未实现“寿命千年”的愿望,但科学和医学的发展确实大大延长了人类的寿命,改变了许多疾病的面貌,也为未来的长寿研究奠定了坚实基础。 一百年前,医学领域的突破极大地提升了人类对疾病的理解和治疗能力。举世闻名的例子是加拿大医生弗雷德里克·格兰特·班廷在1921年成功分离胰岛素治疗糖尿病,这项进展挽救了无数生命。此前,糖尿病儿童的死亡率极高,超过80%的患儿未能幸存至成年。

胰岛素的发现极大改善了糖尿病的治疗前景,标志着医学研究进入一个全新的阶段。 与此同时,细菌和病毒的发现推动了疫苗的广泛应用,维生素的命名和研究也揭示了许多疾病与营养缺乏的关系。像佝偻病、坏血病和脚气病等曾经致命的疾病逐渐被控制,给人类健康带来了实质性的改善。麻醉技术的发展更使外科手术从高风险活动转变为常规治疗手段,极大减少了手术死亡率。 这些医疗进步激发了1925年科学家们对人类寿命前景的乐观估计。那年,《大众科学》杂志的文章甚至提出,人类或许能活到千岁,这一设想让“长生不老”不再只是神话或传说。

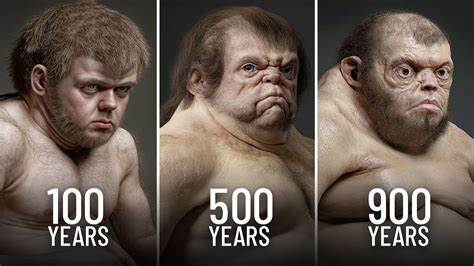

文章中提到,随着科学不断破解人体衰老之谜,未来或许能通过更换受损酶类、器官移植以及激活所谓的“生命火花”实现延年益寿,甚至有希望最终战胜死亡。 然而,百年时间的过去让人们认识到寿命延长远比想象中复杂。虽然平均寿命从1925年的58岁提升到了现在的78.4岁,这一跃进虽然显著,但距离千年寿命仍有巨大差距。这种增长更多来源于疾病预防、公共卫生改进和慢性病管理的提升,而非彻底实现衰老逆转或寿命极限的突破。 现代长寿研究致力于在细胞和分子层面延缓甚至逆转衰老过程。例如,新加坡科学家通过阻断细胞中某种蛋白质(白细胞介素-11)成功延长了小鼠的寿命;美国罗彻斯特大学的团队则尝试将长寿啮齿动物裸鼹鼠的一种特有基因移植到实验鼠体内,使得小鼠寿命和健康状况得到了改善。

这些实验成果点燃了人们对延长人类寿命的新希望。 另一方面,现代药物如二甲双胍等已被发现具有多重潜在延缓衰老和降低炎症的功能。二甲双胍最初用于治疗2型糖尿病,但其作用机制显示,它可能通过调节细胞代谢和减少年龄相关疾病的风险,从而间接延长寿命。这样的药物不仅继承了早期天然药物的理念,也代表了现代生物医药创新的方向。 从细胞复制限制的理论,到诺贝尔奖获得者山中伸弥揭示的细胞重编程技术,人类对衰老本质的理解不断深化。细胞重编程技术能够将成熟细胞逆转回胚胎状态,具有再生出新组织的潜力,这为治疗器官损伤和延缓衰老带来了革命性的思路。

虽然这些技术仍处于实验阶段,但科学界普遍认为未来几十年可能实现这些突破的临床应用。 尽管前景诱人,科学家同时也面对众多挑战。实验室中的成功能否转化成人类疗法仍需大量研究支持。寿命显著延长带来的社会伦理、经济以及心理问题也亟需解决,比如寿命延后的社会养老体系、资源分配以及人口结构变化对社会的影响等问题。 回顾过去一百年,我们看到医学进步不仅延长了生命长度,也改善了生命质量。从几乎无法治愈的致命疾病变成今天的慢性病管理,科技和医药的发展提高了全人类的健康水平。

然而,追求永生的梦想依然遥远,长寿仍然是一场持久的科学征程。 历史告诉我们,生命延长是渐进的过程,充满了实验的失败与突破的喜悦。1925年的乐观是科学精神的体现,是推动研究不断前行的动力之一。如今,我们用更科学和务实的态度继续探索,将昔日的大胆设想一步步转变为现实。从胰岛素的发现到基因编辑技术的突破,人类在延缓衰老的道路上不断迈进。 未来几十年,随着基因疗法、细胞疗法以及精准医疗发展,延长健康寿命或者说“健康长寿”成为更加切实可行的目标。

虽然1000岁的寿命尚是科幻,但百岁甚至更长寿命的普及几乎可以期待。与此同时,社会各界需共同努力,确保长寿福利公平分配,让科技成果真正造福更多人。 一百年前科学对千岁寿命的预测虽未完全实现,但催生的医学革命让我们迈入了一个崭新的生命时代。未来的长寿研究,将是对生命科学更深层次的探索,是人与自然、科技与伦理融合碰撞的精彩篇章。生命的奇迹依然继续,而人类对长寿的追求则注定永无止境。