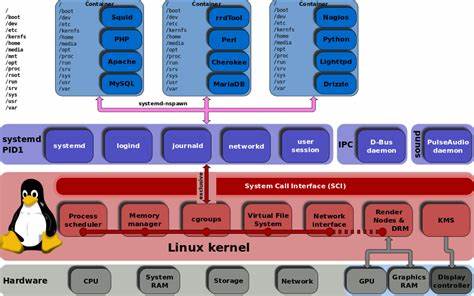

自2013年Systemd首次引入Linux生态以来,它经历了充满争议和质疑的起步阶段,但随着时间的推移,这一系统初始化方案迅速证明了自身的价值,成为众多主流Linux发行版的核心组成部分。纵观整个Linux发展史,Systemd不仅仅是一个简单的init系统替代品,更是一次深刻的系统级服务管理与架构革新,它极大地优化了资源管理、启动速度和服务依赖性处理,提升了整体操作系统的稳定性和用户体验。 传统的init系统诸如SysVinit依赖于复杂且易错的脚本集合管理服务启动,且无法有效处理并行启动、服务依赖关系以及服务生命周期监控等多重挑战,导致初始化过程缓慢且容易出现故障。在此背景下,Systemd以其全新的二进制日志系统、单一守护进程控制服务单元的划分、对依赖关系的智能调度以及对cgroups的原生支持,极大提升了启动效率和系统响应能力,为复杂服务环境中的Linux服务器及桌面系统提供了更高效的管理架构。 更进一步,Systemd引入了统一的服务描述和管理接口,统一了之前分散的日志管理(journald)、定时任务(timers)、网络配置(networkd)、用户会话管理等多项功能,从而减少了系统中多工具并存带来的兼容性和维护难题。通过精密设计的配置文件和强大的命令行工具,Systemd使得系统管理员和开发者能够更容易地监控、控制和调试服务,降低了运维复杂度,也提升了可控性。

然而,Systemd的成功并非没有挑战和争议。长期以来,社区中部分传统主义者担忧其突破了UNIX哲学中“做一件事,做好”的核心原则,认为Systemd过于庞大和单一,难以定制和分解,甚至有失去Linux系统多样性和可替换性的风险。此外,Systemd的二进制日志格式也引发了一些安全和透明度上的讨论,尤其是对于需要文本日志进行审计和分析的场景。尽管如此,越来越多的用户和企业因其稳定性和统一性选择拥抱Systemd,使其成为市场主流。 此外,随着Linux桌面环境如GNOME和KDE逐步将Systemd作为默认依赖,Systemd的功能在会话管理、设备事件响应及电源管理等方面发挥了重要作用,进一步稳固了其在现代Linux生态中的地位。部分替代生态如OpenRC和runit虽然在小众领域保持活跃,甚至受部分拥护者青睐,但它们更多面向特定用例和轻量级需求,而无法在大规模桌面和服务器环境中广泛替代Systemd。

不可忽视的是,Systemd对于容器化和云计算时代的适配尤为关键。其对cgroups的出色集成使得资源限制、隔离和调度更加高效,成为Docker、Kubernetes等行业标准容器平台的重要基础组件。通过Systemd,Linux可以更灵活地为多租户环境和微服务架构服务,满足当今企业级应用对于弹性和安全的严格要求。 此外,Systemd还推动了一些底层改进,如引入了更规范的运行时目录结构(/run),统一了进程间通信机制,促进了Linux内核和用户空间的协同进步。这些创新不仅提升了系统性能,也为后续开发和维护奠定了坚实基础。 用户体验方面,得益于Systemd优秀的文档支持和一致的接口设计,即便是新手用户也能快速上手管理服务,执行定时任务,配置网络或调整系统参数。

相比早期复杂且不规范的脚本管理,Systemd极大降低了误操作风险,增强了系统的容错能力与自我修复能力。 总体来看,Systemd实现了从传统init系统到现代服务管理架构的跨越,是Linux生态不可忽视的重要里程碑。尽管围绕其设计哲学、模块化程度和系统依赖性依旧存在探讨,但其带来的启动速度提升、系统稳定性增强以及管理透明性提升是显而易见的事实。 未来,Systemd仍将随着Linux内核和上层生态的演进不断完善,或将吸纳更多模块化和可扩展的设计理念,回应社区的多样化需求。与此同时,Linux的开放性保证了替代方案和创新项目的持续发展,多元共存的格局或将持续存在,以满足不同用户群体和应用场景的差异化需求。 毫无疑问,Systemd作为Linux生态重要的基石,以其技术创新、系统整合与实践验证,已成为现代操作系统设计的重要范例,推动Linux迈向更高效、稳定和统一的未来。

。