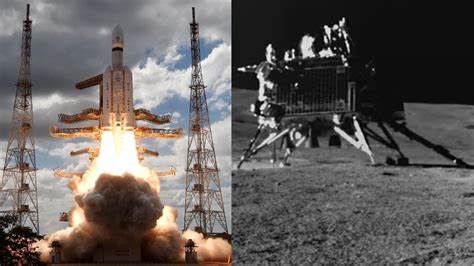

近年来,印度空间研究组织(ISRO)在月球和火星探测领域取得了世界瞩目的成就,其任务不仅技术先进,还以极低的成本完成,令全球航天界为之惊叹。无论是火星探测器“曼加里安”还是月球着陆器“钱德拉扬-3”,投资金额远低于其他同类国际航天任务,这背后究竟隐藏着怎样的秘密?探究印度航天如何在有限预算下打出高分,既有深厚的技术积淀,也离不开其独特的战略选择和创新方法。首先,印度航天任务成本低的重要原因之一是技术自主与国产化。自1960年代起,印度航天始终坚持自主研发,克服了国际技术封锁特别是在1974年印度首爆核试验后,西方国家对印度的技术禁运反而成了激励本土创新的契机。ISRO科学家们自主设计和制造火箭及卫星,在国内生产必要的零部件和设备,这极大降低了采购成本和对外依赖风险。同时,印度拥有低廉的人力成本,科学家和工程师的薪资和技术劳动力费用远低于欧美国家,这使得项目在执行过程中能够以更经济的方式完成高强度的研发和制造任务。

与美国等国家倾向于外包卫星制造并购买第三方保险不同,印度选择直接内部制造并承担全部风险。ISRO通常只制造一个“飞行器型”原型,绕过了繁复昂贵的工程模型和多次测试阶段,虽然风险较大,但大幅减少了前期投入,实现了极高的成本效益。这种“一次成型”模式依赖于强大的科学自主性及技术把控,也体现了印度政府对航天项目的包容和支持。另一方面,印度航天团队以小规模、高效率著称。在早期,科学家人数少、设备简陋,甚至在乡间用自行车运输火箭和卫星。这种简朴作风培养了创新精神和团队的紧密合作。

ISRO的领导者和科学家们常带领人数不过十几人的核心团队,通过高度协作和加长工时来完成目标。工作中的热情和使命感成为了推动印度航天屡获成功的动力源泉。自主设计的火箭较小,虽然不能实现快速直达目标,但采用了利用地球引力辅助的轨道飞行技术,通过绕地多圈逐步加速,将航天器送入月球或火星轨道。少用超重型火箭换取时间的做法,既降低了发射成本,也展现了印度科学家巧妙规划航天路径的智慧。这一巧妙调度使得印度航天项目即便缺乏巨大发射能力,仍能在效率和精度上媲美全球航天巨头。此外,印度政府长期保持对航天事业的坚决支持。

尽管国家仍面临粮食安全、教育和医疗等多方面挑战,可印度航天项目一直得以保持稳定甚至增长的预算。2024年印度空间预算约为155亿美元,虽不及美国航天预算的十分之一,但已创历史新高。这反映出政府对航天未来发展的战略布局和对科技创新推动国家崛起的高度重视。同时,印度航天高度强调实用性,致力于开发能够直接改善人民生活的应用。卫星通信、气象预报、农田监测、灾害预警等领域均展现空间技术的实用价值,有助于赢得民众和政府的广泛支持。印度最早提出用卫星技术解决贫困等现实社会问题,强调航天不只是“奢侈品”,而是生活保障的重要工具,从而确保航天项目获得合理预算。

面对未来,印度已制定更加宏伟的航天计划,包括月球补充探测、金星轨道器、载人航天计划以及建设本土航天站等。为适应更大规模任务的需求,印度也开始酝酿新一代重型火箭的研制,虽然这将带来一定成本上升,但推动产业升级和技术积累的长期回报不可估量。同时,印度政府积极推动空间领域与私营企业和国际合作的结合期望借此提升创新速度和竞争力,或对成本结构带来新的变化。总结印度航天为何能以低成本完成艰巨太空任务的秘诀,主要体现在自主创新、精简高效的团队、稳健的政府支持和灵活的技术路线。种种因素融合,使印度在全球航天舞台上跨出稳健而惊艳的步伐。印度模式为资源相对有限的发展中国家提供了宝贵的经验范例,也启示全球航天界外部协作与本土创新的重要平衡。

印度不断挑战高难度航天任务,不仅“成本低”,更展示了发展的“中国方案”之外的另一种可行性路径和战略智慧。未来,随着技术进步和国际合作深化,印度航天事业必将在国际航天格局中扮演更加重要的角色,为人类探索宇宙贡献更多精彩篇章。