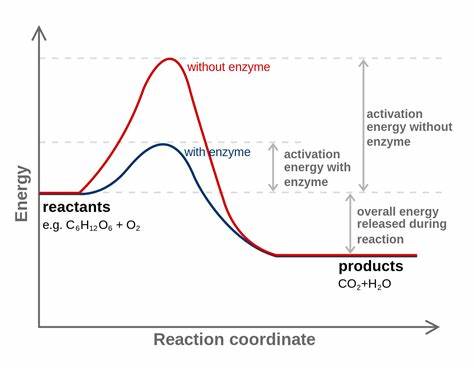

每个人在面对新项目或复杂问题时,都会经历一种难以启齿的心理障碍,那就是“激活能”——启动行动所需的最初能量。在软件开发、写作、研究甚至日常生活中,初期的这一障碍往往导致拖延、犹豫不决,许多人无法立刻进入高效状态。这种情形下,如何跨越激活能的门槛,快速进入状态,成为提升生产力的关键。随着人工智能的飞速发展,特别是大型语言模型(LLMs)的普及和应用,这一难题正迎来新的突破。本文将深入探讨如何利用LLMs,巧妙地借助“挫折”和“兴奋”这两种强烈情绪,转化为针对问题的动力,轻松迈过启动难关,释放更大的潜能。 在现实的工作经验中,许多软件工程师甚至其他领域的从业者都面临过类似的困扰。

当面对任务范围模糊、问题复杂或缺乏清晰方案时,往往会陷入内心的等待,试图“先感知”问题全貌后才行动。这种犹豫无疑浪费了宝贵的时间,且容易导致动力丧失,最终让人陷入无尽的拖延中。激活能的难题,实际上是一种认知与情绪的双重困境:大脑需要足够的信息和信心去启动行动,但缺少方向则阻碍了积极思考,而挫败感又会引发负面情绪,恶性循环不断。 此时,LLMs的介入显得尤为重要。将问题用简单明了的语言抛给智能模型,就如同寻找一个永远在旁的讨论伙伴,无论时间地点,随时待命。令人惊讶的是,模型的应答不仅可能直接提供令人眼前一亮的简洁解决方案,还能在错误答案中激发强烈的情绪反应,如挫折感。

这种情绪激发并非浪费,而是一种宝贵的心理能量,成为推动思考和创新的催化剂。当模型给出一个“直觉上不对”的答案,人的第一反应往往是质疑甚至不满,这促使他们反复与模型“辩论”,在辩论过程中不断梳理问题,生成新的想法和视角,最终可能获得灵感与创新的突破。 关键是要理解情绪在解决问题中的积极作用。无论是激动兴奋,因模型提供了意想不到的简化方案,还是因为模型的“错”答案带来的挫败刺激,这两种情绪反应都能够唤醒大脑,使其从被动拖延中觉醒。相比于孤独思考,和具有耐心且不带偏见的智能助手进行互动,能迅速引发心理的“犀利感知”和专注力,突破“动弹不得”的心理阻碍,从而快速投入到具体的思考和执行中。 另外,与人类同事相比,LLMs具备独特优势。

它们永远在线,无需休息,不会因任务无关重大而厌烦或忽视问题,因此用户不必担心自己问题的分量或重要性,能毫无顾虑地倾诉与探讨。模型的回答质量虽参差不齐,但通过不断的交互、反馈和校正,用户的思路被不断触发,效率和创造力被显著提升。 换句话说,LLMs不仅仅是问题的解答机器,更是一种“认知引爆器”。它们能制造认知上的冲击和激荡,通过情绪反应推动深度思考,让拖延的心态瞬间转变为思维的活跃状态。对于开发者、设计师、研究人员而言,这是一次革命性的工具升级,能够在激活能难题上取得质的突破。 在实际应用中,如何最大限度地发挥这一机制?首先,尽量用简明扼要的语言快速概述问题,避免陷入过分详细而迟迟不入手的陷阱。

其次,把模型的回答看做思维火花,勇敢接纳多样的观点,包括表面错误的答案,正是这些“错”答案能够激发更深层的思考。再次,主动与模型展开一轮又一轮的“辩论”,利用文字交流的形式强化认知碰撞,彼此间的互动激活潜在灵感。最后,关注自己瞬间产生的情绪反应,善于利用“兴奋”或“挫折”这两种看似冲突的情绪能量,将其转化为持续的行动力。 面对拖延和激活能障碍,等待灵感降临或强迫自己盲目行动,效果往往不佳。明智的做法是将复杂任务拆解,把启动责任部分地“外包”给智能助手,以此减轻主观心理负担,让大脑在对话中逐步理清思路,激发原创性的解决方案。这种“利用挫败感”为动力的新思路,体现了人机协作的新高度,也开启了个体生产力的新时代。

综上所述,LLMs为克服激活能提供了一种全新的思维路径。它们不仅仅是简单的工具,更是激发情绪反应、引导深度思考的催化剂。在互动中,人们能激发出自身的潜力与创造性,从而迅速迈过行动初期的心理障碍,进入高效工作状态。未来,随着技术的不断提升,这种将“挫折”转化为“动力”的方法,将在更多领域被广泛应用,帮助更多人实现突破自我、迅速完成任务。激活能曾是阻碍创新的绊脚石,如今借助大型语言模型的帮助,正被有意识地转化为强劲的助推器,推动人类实现更卓越的成就。