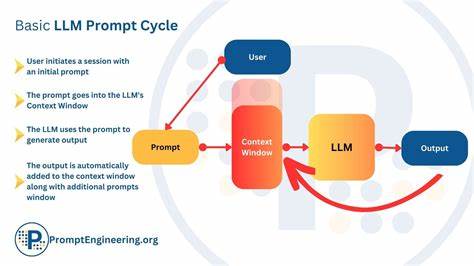

随着人工智能技术的飞速发展,越来越多的软件开发团队开始借助大型语言模型(LLM)来辅助编写和维护代码。LLM作为一种先进的自动代码生成工具,极大地提升了开发效率和代码质量。然而,2025年7月15日,sketch.dev遭遇了一场因LLM编写代码导致的系统故障,引发了一连串的思考与警示。这是一次宝贵的实战案例,揭示了在AI辅助软件开发过程中潜藏的风险和应对策略。故障事件的发生背景是在一次部署后,系统表现初期稳定,但随后服务器CPU使用率急剧飙升,服务逐渐陷入瘫痪。通过详尽的性能分析,开发团队发现造成系统崩溃的罪魁祸首是一组异常复杂的SQL查询,这些查询执行了多次全表扫描,极大地增加了数据库的负担,导致整体性能下降。

最初的假设认为数据库已经达到临界点,无法继续承载如此高强度的查询需求,因此第一时间通过优化SQL查询并重新部署来解决问题。但遗憾的是,问题并未完全解决,故障再次发生,且表现出类似模式,即初期稳定后服务不断恶化。经过深入讨论,团队发现令人意外的触发因素是CEO的登录行为。每当CEO登录服务时,CPU负载便迅速上升,系统陷入瓶颈。为排查更深层次的根源,开发团队对代码执行路径进行了逐级跟踪,确认了一段极少触发但异常关键的代码路径成为了性能崩溃的根本诱因。该代码路径最近经过了重构,且是由LLM完成改写,并经人工初步复审后上线。

令人震惊的是,在代码从一个文件迁移到另一个文件的过程中,出现了一个微妙但致命的错误——错误处理机制中的“break”被误改为“continue”,导致原本遇到错误时应跳出循环的逻辑变成了无限循环,最终引发了CPU剧烈飙升。代码变更前,循环结构中对错误的处理是正确中断,如若检测到错误,则执行“break”跳出循环,避免无效的资源消耗。变更后,因为“continue”的错误替代,循环进入死循环,海量无用查询请求涌入系统,从而让数据库负载雪上加霜。该错误虽小,却足以造成整个系统的崩溃。总结这场故障的根本原因,是AI辅助代码迁移过程中固有的技术缺陷与人工审核盲点。首先,Git等版本控制系统虽然能检测文件层面的移动与修改,但对于同一代码块细微改变的跨块检测能力十分有限,使得类似的“break”误改为“continue”的错位极易被忽视。

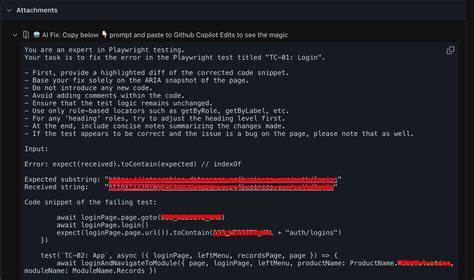

其次,LLM在重构时采用的是补丁形式,即一侧删除原代码,另一侧插入新代码,这种“分步操作”的方式比人类直接剪切粘贴更易导致转录错误,尤其在逻辑关键位置。再次,代码注释中的提示与实际代码行为不符,也在一定程度上误导了模型的预测。具体而言,注释提示“继续执行”,但原代码是跳出循环,LLM在多重信号背景下作出了错误的本地预测,最终用“continue”替代了“break”。这种错误的产生凸显出AI辅助编程过程中的两难境地:一方面,LLM能够自动生成并重构大量代码,极大提高开发速度;另一方面,模型在上下文理解、代码逻辑及细节把控上仍存在明显短板,容易带来难以发现的隐患。面对这次故障,sketch.dev团队制定了创新且务实的解决方案。他们为Sketch的智能代理环境新增了剪贴板支持,使得代码重构时能够实现原码字节级的准确复制与粘贴。

此外,为适应不同编程语言中缩进调整的需求,工具还支持自动化的缩进层级调整,为未来引入语言服务器协议(LSP)管理剪贴板内容打下基础。该做法有效降低了转录错误的风险,也为后续AI辅助编码工具的可靠性提升积累了宝贵经验。同时,作者呼吁业界加强版本控制系统在跨代码块变动检测的功能研发。传统的“文件级”变更跟踪已难以满足新时代智能编码的需求。拥有“跨补丁块”的细粒度变更识别能力,将极大地帮助开发者洞察微小但关键的代码变更,及时捕捉潜在错误。回顾这次事故,我们可以看到人工智能技术助推软件开发的巨大潜力,也警示了其带来的新挑战。

这一事件不仅是对LLM辅助编程的考验,更是推动行业完善质量控制与代码审查机制的催化剂。在未来,结合更强的自动化校验工具、更智能的版本管理系统和人机协同审核策略,将极大降低类似风险。与此同时,开发者必须保持对AI生成代码的怀疑态度,坚守严谨的测试与审查流程,确保系统的安全与稳定。总的来说,首次因LLM编写代码引发的系统故障是一个里程碑式事件,它诚实反映了技术进步路上的阵痛与反思。它教会我们,无论技术如何发展,细节和严谨永远不能被忽视。经过这次教训,行业必将迈向更加成熟和智能的软件开发新时代,AI与人类工程师携手创造更加坚韧可靠的软件生态。

。