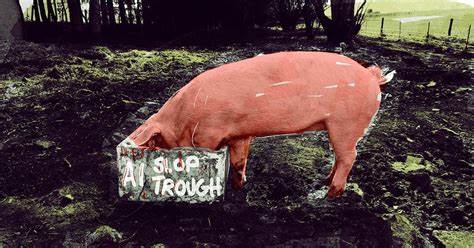

随着人工智能技术的飞速进步,特别是在自然语言处理领域,AI写作工具逐渐渗透到信息传播、内容创作等多个领域。便利与效率的双重优势使得越来越多的个人和机构开始依赖人工智能来生成文本内容。然而,在享受快速生成文本带来的便利同时,大量低质量的“AI垃圾文”也在网络上泛滥成灾,形成了一场影响深远的写作危机。人工智能生成的文字因其机械和缺乏深度,常被称为“A.I. Slop”(AI流水线式产物),这不仅导致阅读体验的下降,还严重冲击了传统文字创作的价值和标准。人工智能写作在本质上依赖于对海量数据的学习和模式识别,能够快速产出符合语法规范的语句和段落,但这一特点也使其生成的内容容易陷入陈词滥调、缺乏创新和深度思考的困境。大量文本虽然在形式上完整,但很多文章实质上空洞乏味,缺少个性化表达和独特见解。

这造成了网民在海量信息中辨别有价值内容的难度加大,使得优质作者和内容更加难以脱颖而出。技术的滥用与缺乏规范同样是问题的重要根源。目前市场上众多AI写作平台为了追求用户量和商业利益,不加区分地生成和传播大量内容,缺少对内容质量的把控和用户的教育。这种环境催生了内容工厂式的产出模式,低质量文本泛滥,甚至出现了大量抄袭和重复性高的内容,进一步损害了网络信息生态。对于内容的消费者来说,面对铺天盖地的AI生成文本,难以分辨信息真伪,降低了对线上内容的信任度。这不仅影响读者的阅读体验,也对信息传播的有效性形成隐患,可能导致知识误解甚至错误传播。

同时,写作作为一种文化表达与思维训练的方式,其价值也受到质疑。依赖AI生成的文本,减少了作者独立思考和创造的机会,削弱了文化多样性和个性化声音的生长环境。它促使社会反思人与技术的互动关系,如何在高效创作与内容质量之间找到平衡,保持内容生态的健康发展。面对AI写作带来的挑战,业界和社会应采取多层面的行动。首先,技术开发者需要提升人工智能生成文本的智能化水平,注重语义理解和创新能力的培养,使内容更有深度和价值。其次,平台应搭建内容质量监控机制,打击低质量和抄袭内容,保障原创作品的权益。

教育层面则需加强公众的信息素养,引导用户识别和优先选择高质量信息。创作者也应充分发挥自身独特的思考力和创意优势,用人工智能作为辅助工具而非替代品,推动文学生态朝向更高层次发展。未来,人工智能写作工具有望与人类作者形成协同增效的关系,实现内容生产方式的创新升级。结合AI的快速生成能力与人类的感性思维和文化洞察,可以打造出更多富有创意和思想深度的作品。而这一切的前提是对AI写作质量的严格把关以及社会对优质内容价值的坚持。人工智能带来了写作方式的革命,也带来了低质文字泛滥的隐忧。

如何在技术红利与内容质量之间找到平衡,实现文字世界的良性循环,是当前写作生态必须面对的重要课题。唯有多方协作,坚持品质为先,才能遏制人工智能写作的“流水线式产物”,推动文化创作迈入新纪元。