写作作为思考的载体,其重要性远远超出了简单的信息传递范畴。尤其是在科学领域,写作不仅仅是报告实验结果的过程,更是一个发现新思想、梳理研究脉络、构建知识体系的关键步骤。通过文字的组织和表达,研究者得以将分散的数据和复杂的分析转化成逻辑清晰、结构严谨的科学故事,从而明确研究的核心观点和潜在影响。写作的过程实际上是一种深入思考的过程,促使科学家从混沌、非线性的思维状态进入有条不紊的认知架构,进一步激发创新和洞察。科学研究的价值不仅仅体现在实验数据和技术突破上,更体现在如何有效地传达与分享这些成果,而这种传达的桥梁正是文字写作。 近年来,随着人工智能技术的飞速发展,尤其是大语言模型(Large Language Models,简称LLMs)的崛起,科学写作的生态发生了显著变化。

LLMs能够根据提示快速生成大段文字,甚至可以完成整篇论文的初稿撰写。这种技术的出现,似乎为科学写作带来了“快速通道”,节省了研究者的时间和精力。然而,尽管人工智能工具在语言表达和结构优化方面具有一定优势,但它们仍然无法替代人类思考和承担责任的作用。 首先,LLMs生成的内容缺乏真正的原创性与责任感。科学写作不仅是知识的陈述,更是研究者观点和思考的体现。LLMs的语言输出是基于对已有数据的统计学习,缺少自我意识和思辨能力,无法对内容的真实性和准确性负责。

同时,LLMs在生成文本时存在“幻觉”现象,即可能编造虚假信息或引用不存在的文献,这在科学写作中是不可接受的。因此,研究者必须对LLMs生成的内容进行严格的验证和编辑工作,这实际上可能带来额外的时间成本。 更重要的是,写作对于科学家的认知发展具有独特的意义。科学研究常常涉及复杂的数据处理和多维度的思考,只有在动笔整理时,潜藏的逻辑漏洞和思维盲点才能被发现和修正。写作过程中的反复推敲和重组,不仅让数据获得了有机的联系,也促成了新知识的诞生。脑科学的研究表明,手写过程能够促进大脑不同区域的连接,有助于记忆和学习的深化。

这种认知提升效应是目前任何人工智能工具无法复制的。 此外,写作也是科学交流和学术文化的重要组成部分。通过写作,科学家不仅传达成果,还参与知识社区的对话,推动学科的发展创新。写作技能的培养提升了科学家的批判性思维能力和表达能力,这对于科研之外的职业生涯同样至关重要。从某种意义上说,写作塑造了研究者的学术身份,是自我反思和成长的过程。 当然,人工智能辅助写作工具不应被全盘否定。

对于母语非英语的科学家而言,LLMs可以有效帮助提升文章的流畅度和语言质量,降低语言障碍。此外,LLMs在文献搜索、资料汇总和灵感激发方面展现出巨大潜力。它们能够快速梳理相关文献,提供多角度的分析,有助于科学家更全面地掌握研究领域动态。对于遭遇写作瓶颈的研究人员,LLMs的辅助提示也能激发思考,为科研写作带来新的灵感和思路。 然而,这些辅助功能只能作为写作过程的工具,而非替代者。完全依赖LLMs生成科学文本,势必削弱研究者反思的深度和原创思维的锻炼,不利于学术诚信的维护。

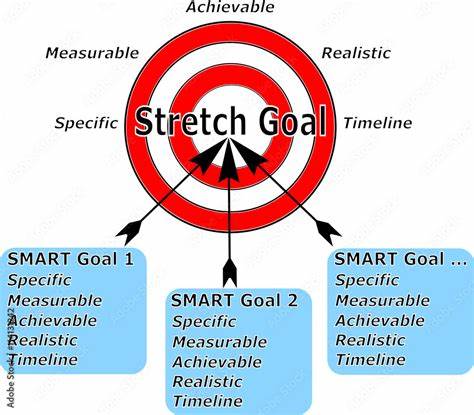

科学写作中的伦理问题也不容忽视,人工智能生成内容的归属感、责任认定以及潜在的抄袭风险,需要学术界建立清晰的规范和准则。 综上所述,写作是思考的重要方式,是科学研究中不可或缺的环节。尽管人工智能技术的发展为科学写作带来了新的工具和思路,但写作的核心价值,即帮助研究者理清思想、表达创新、承担责任,依然离不开人类的主动参与。未来科学写作的发展应追求人工智能和人类智慧的有机结合,在保障学术诚信的前提下,充分发挥各自优势,共同促进科学进步。通过写作,科学家不仅传递知识,更是在不断深化自身对科学的理解和感悟。这一过程既是科学发现的引擎,也是推动人类文明前行的重要力量。

。