古代铭文作为人类早期书写的重要载体,蕴含着丰富的历史、文化与语言信息。它们分布广泛,横跨几千年,涵盖从私人墓志铭到帝王法令等多样化文本,这些资料是学者理解古代文明不可或缺的证据。然而,铭文常因时光侵蚀而出现损坏,字迹模糊甚至缺失,给历史研究带来难题。传统的人工解读方式不仅耗时耗力,还受限于专家知识面与主观判断,难以在庞杂数据中提取深层次联系。近年来,生成式神经网络的兴起为古代文本的解析开辟了新路径。 生成式神经网络,作为深度学习领域的重要分支,能够基于输入内容生成符合语义和上下文的文本。

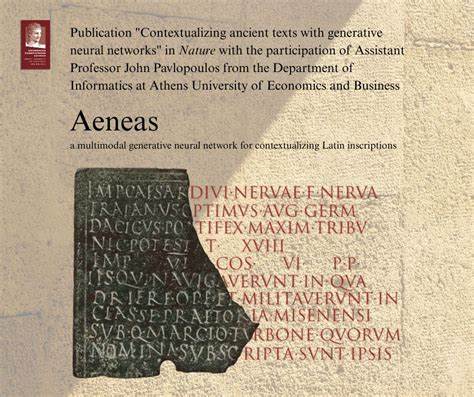

这一点对于面对缺失文字的古代铭文恢复尤为关键。例如,针对长度不定的文字空缺,模型无需预先知道缺失字数即可生成合理补全,突破了以往基于固定长度恢复的技术限制。此外,模型还能结合铭文的文字与对应的影像数据,形成多模态输入,通过视觉特征辅助判断铭文的地域与年代归属,提高预测的准确率和可信度。 拉丁铭文是研究生成式神经网络应用的典型对象。尽管拉丁语是研究最深入的古代语言之一,但针对铭文的机器学习探索较少。借助融合了多个权威数据库资源的大规模拉丁铭文数据集,研究人员构建了强大的训练语料库,涵盖约17万余条铭文及相应图片。

这些数据范围横跨数百年,地域覆盖从不列颠到埃及,极大丰富模型的语境理解与泛化能力。借助先进的变换器架构改良,模型能够高效处理字符级信息,避免了词汇层面的复杂性,适应铭文拼写多样且缩写频繁的特点。 在实际应用中,生成式神经网络不仅能够自动完成破损铭文的文字补全任务,还能通过学习铭文内容与历史背景之间的内在联系,提供时间和地理的精准归属。评估显示,这种方式在恢复错误率、地点精准度及年代误差上均优于传统方法。更重要的是,结合历史学家的专业审阅,人工与AI协作实现了远超单独人类或机器的表现,彰显了智能辅助研究的巨大潜能。 该技术对铭文的语境化提供了创新支持。

历史工作者传统上花费大量时间在海量资料中比对语句、文化功能与地域特征,以发掘铭文间的历史关联。生成式神经网络通过建立富含上下文的文本嵌入空间,自动检索与输入铭文风格、用词及意涵相近的平行文本,有效降低了人力成本,扩大了研究视野。数据呈现的加权相似度评估机制让研究者快速定位最具参考价值的铭文,进而提升研究效率与结果质量。 专家反馈强调,生成式模型带来的检索便捷性和修复准确性极大促进了铭文研究。评审过程中,使用模型辅助的历史学家对平行文本的接受率超九成,信心指数显著上升。部分学者谈及,生成式技术帮助他们跳出传统视角,发现了此前未曾注意的细节与关联,缩短了文献检索时间,从几日缩减至数十分钟,大幅节约了投入历史考证的时间。

这种变革促使学界重新思考人工智能如何与人类知识融合,实现优势互补。 在重要铭文如“奥古斯都事功录”的案例研究中,生成式神经网络展现了处理复杂文本的能力。该铭文记载了罗马帝国第一位皇帝奥古斯都的生平功绩,文本涉及多阶段创作与不同时期语言特征,充满时代烙印。模型结合文本内容与视觉线索,成功推断出铭文各章节的年代区间,识别出关键的历史人物、机构称谓及语音正写法的变迁。它所推荐的平行铭文不仅限于地理上临近的文献,更覆盖共享相似政治功能和文化特征的文本,体现了铭文书写背后的帝国意识形态传播。此整合分析不仅验证了专家既有见解,也为未来文本层次划分及作者身份研究提供新工具。

除了学术研究领域,该生成式神经网络已被运用于教学实践中。与高校与中学合作开发的课程将人工智能工具引入古文字教学,为学生们创造了直接接触原始铭文同时体验前沿技术的机会,促进数字素养与跨学科理解能力的提升。这一努力响应了欧盟数字能力框架及联合国教科文组织AI素养倡议,帮助培养具备批判性思维并懂得合理利用AI辅助的未来学者与公众。 尽管成果显著,技术发展仍面临数据规模有限、数据偏倚及任务复杂度巨大等挑战。铭文存续的自然选择影响了数据集的代表性,特别是影像数据占比较小,限制了多模态的充分利用。此外,对于文本缺失部分的有条件判断、历史日期区间的宽泛表达及语料注释质量标准化,皆需要持续改进。

未来方向将侧重构建更大规模、多样化且符合FAIR原则的数据集,增强模型在视觉信息上的能力,拓展到其他古代语言和书写介质。同时,通过与对话式大型语言模型的结合,实现更自然的人机交互,为历史研究打造智能化查询和推理平台。 综上所述,生成式神经网络在古代文本研究领域代表着跨学科融合与技术革新的典范。它不仅推动传统人文学科的转型升级,还呈现人工智能在人类文化遗产保护与理解中的广阔前景。通过智能模型与专家合作,历史学的研究流程得以加速且更加精准,未来将释放人类智慧与科技力量的协同潜力,深化对古代文明的认知。