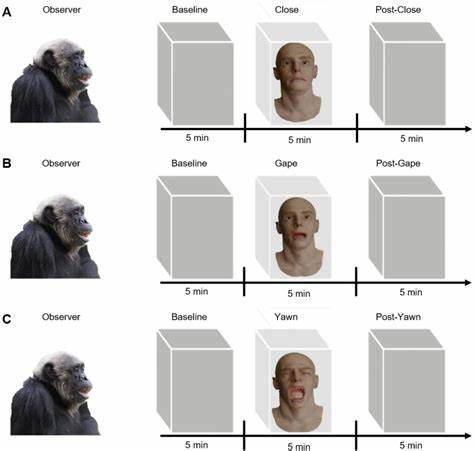

打哈欠作为一种常见的生理和社会行为,长久以来吸引了科学界的广泛关注。以往的研究表明,人类及多种动物都有“传染性打哈欠”的现象,观察他人打哈欠后自己也会不自觉地打哈欠。这种传染现象不仅反映了基本的神经机制,还有可能揭示情感共鸣、社会联结以及认知能力的深层次关系。近期,一项开创性的研究聚焦到了灵长类动物猩猩的反应,尤其是它们面对一种非生物、拟人化的代理——仿生机器人(android)的表现,展现出了引人入胜的传染打哈欠现象。猩猩作为人类的近亲,其社会行为和认知能力的研究对于理解人类自身的起源和社交机制有着不可替代的价值。在这项研究中,科学家们设计了一个具有人类面部特征且能够精准模拟面部动作的android头部,令其做出打哈欠、张嘴和闭嘴三种不同的表情。

测试过程中,14只成年猩猩分别观看android表演的不同面部动作,以探究猩猩对机器人“表情”的反应是否能够激发其自身的行为变化。结果显示,当android做出完整大张嘴模仿打哈欠的动作时,猩猩中有超过半数出现了模仿式的传染性打哈欠行为。这种模仿的频率明显高于观察android做出普通张嘴或闭嘴动作时的表现。此外,猩猩在观看android打哈欠的同时也表现出更多的休息性行为,例如收集垫料、筑巢以及躺卧姿态,这些行为通常与疲倦和放松状态相关联。该发现提出了一个新颖的观点:猩猩不会简单地将打哈欠视为单纯的机械运动复制,而是能从中感知出象征休息的社会线索,从而调整自身的行为状态。这种跨物种、跨代理的行为传染现象拓宽了我们对传染性打哈欠机理的理解,也为未来研究人机交互和动物社会认知提供了新视角。

传染性打哈欠不仅仅是肌肉的自动反应,而更可能蕴含情感共鸣和社会认知的复杂成分。猩猩对仿生机器人的反应提示它们具有一定的情感理解力和社会信息处理能力,即便刺激源非活体。这不仅挑战了我们常规理解的“社会刺激必须为生物模型”的观点,还反映了深植于进化史中的感知和情感联结机制能够跨界激活。科学家们推测,这种响应可能通过视觉模仿、感知动作细节以及基于经验的情境推理实现。猩猩在看到机器人“打哈欠”时或许联想到生物体的休息信号,从而引发自身潜在的休息需求,表现为打哈欠和相关休息行为的增加。研究还发现观察android时猩猩的注视时间与打哈欠次数呈正相关,这说明猩猩能辨识并关注机器人动作的细节,对刺激有主动面对和深入加工的倾向。

与此同时,实验严格控制变量,排除了因时间段或试验顺序带来的影响,确保了结果的科学可信性。长期以来,打哈欠的功能存在多种理论,如生理调节、大脑温度管理、群体同步和情绪交流等,但其传染性维度尤为复杂。人类以外的灵长类和某些非灵长动物中均观察到此现象,显示出深远的进化渊源。猩猩能够被非生物、缺乏生命特征的机器人触发传染性打哈欠,进一步体现了这一行为的普遍性和灵活性。此项研究也为人类与智能机器人之间的交互预示潜力。若动物都能对仿生机器人表现出类似社会行为反应,未来在人机合作、情感陪伴和动物保护等领域,将有望设计出更加符合动物社会认知规律的机器人系统。

探索机器人如何通过面部表情、姿态和行为影响动物行为,将推动机器人学与生态学、心理学的跨学科融合。值得注意的是,尽管android在外观和动作上极力模拟人类,但仍有部分机械构造和质感有所揭示其非生物身份。猩猩对这一明显非自然因素的容忍和反应反映了它们对模拟行为和社交信号的开放性,也许这与它们在野外和保护区的多样化经历有关。整项研究遵照严格的动物伦理规范,采用非侵入式实验,确保了参与猩猩的福利和自然行为的维护。研究团队强调,这种跨物种、跨代理的行为研究有助于揭示基础的社会神经机制,同时促进进一步探讨动物情绪、认知以及新型智能系统设计的深层联系。总之,猩猩观察仿生机器人打哈欠时同样产生传染性打哈欠,并伴随休息类行为的展现,开启了对非生命代理与灵长类社会互动的新认知篇章。

这不仅深化了我们对动物行为和社交认知的理解,也为人类未来构建更加智能和富有情感的机器伙伴奠定了基础。未来,通过更细致的神经科学手段结合行为观察,或许能够进一步揭示背后的神经回路和信息处理机制,推动机器人学和动物行为学的共同进步。随着人工智能与仿生技术的不断演进,全面理解非生物代理对动物乃至人类社交行为的影响,将对塑造更和谐的共存环境起到关键作用。