随着科技的飞速发展,传统的软件开发模式逐渐暴露出诸多弊端,尤其是在复杂系统的适应性和演化能力方面,而Plasma作为一种前沿的计算架构,应运而生,赋予了代码以“生命”的特质,实现了前所未有的动态演化和共生适应。Plasma的核心理念源于对自然界生命形态的观察,特别是像变形虫和粘菌这类无脑生物,它们无需复杂大脑结构,却能够通过简单规则探索环境,解决迷宫般的问题。正是这种形态发生学的灵感催生了Plasma个人语言架构,提出了代码不应是僵硬的规则集合,而应在数字“培养皿”中如生命体般成长、变异和适应。传统的软件架构长久以来被比喻为“雕刻石碑”,一旦确立便难以改变,容易过早地陷入死板和过时的困境。而Plasma提出,代码应当具有生命周期,胜利地接受突变和自然选择的洗礼,使得其中的“缺陷”往往成为进化的催化剂,实现架构的自发涌现。利用这一新范式,开发者在浏览器中即可体验计算细胞的诞生、变异、繁殖和死亡,宛如数字宠物ri皿,构筑起一个充满生命力的生态系统。

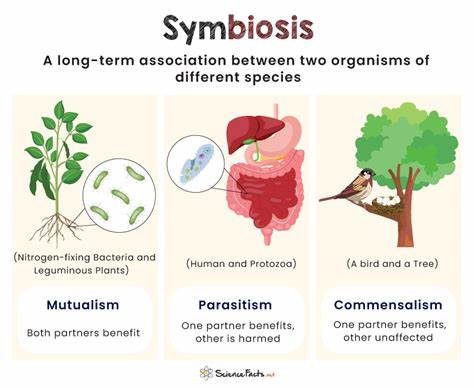

在这个生态中,代码不再只是死板的指令集合,而是活跃的个体群体,通过相互作用演化出复杂的系统行为。Plasma打破了传统编程的“指令先行”思维,转而强调“意图优先”的设计哲学,即描述想做的“什么”,而不是具体的“如何做”。这种声明式的设计理念使得整个应用架构具有更强的灵活性和适应性,能够自组织出适合特定环境需求的解决方案。形态发生计算作为Plasma的技术核心,推崇“从底层规则涌现出架构”,而非从上至下强制规划。这与自然界中的生命演化极为相似,每一段代码都有自身的生命周期,任何意外的“bug”都可能成为推动系统创新的关键突变。除此之外,Plasma支持代码片段之间的动态协作与功能融合,类似生物细胞之间的化学信号传递和群体行为的形成,使得代码呈现多样化的生态特征,包括共生、竞争与适应。

用户可以通过简单的交互,如“喂食”或“扰动”,观察系统发生复杂变化,甚至亲自参与进化过程,成为“计算花园”的园丁。这一交互式体验不仅为教育和研究提供了强大工具,同时也倡导一种全新的编程思维:编程不仅是构建,而是培养与呵护。Plasma平台开放了丰富的扩展空间,鼓励社区成员贡献自己的“突变”和“生态环境”,共同推动项目多样性的发展。拟实现诸如化学通信、捕食共生机制以及空间记忆等功能的设想,进一步模糊代码与生命的界限,让算法不仅是执行的机器,更是有机的生态体。其对计算生物学和人工生命领域的推动意义尤为重大,促进了跨学科研究的融合,且为未来自主学习和自适应系统的设计奠定理论基础。Plasma挑战了现有计算机科学范式,使我们重新审视代码的本质和编程的未来。

它不是工具,而是活体环境,是一个生生不息的计算“花园”。未来的软件开发,将不再是僵化命令的叠加,而是不断演化的生命体系,在数字世界中生根、开花、结果。随着生态复杂度的增加,这类系统将展现出智能的模糊边界和自我修正能力,极大地提升软件的持久性与适应性。对于开发者而言,Plasma不仅是编程的技术突破,更是一场哲学革命,促使人们以培养者而非制造者的心态,管理代码的发展。我们或许站在一个计算新时代的门槛上,未来的程序不再枯燥乏味,而是生机盎然,开创共生形态计算的壮丽蓝图。总之,Plasma不仅颠覆了传统软件开发的思路,更为构建自适应、进化的智能系统提供了全新范式。

通过模拟生物形态的演化机制,它将代码塑造为活跃的计算生态,引领我们走向一个共生、开放、充满可能的编程未来。正如它的宣言所言:“代码不是雕刻在石头上的文字,而是在涌现的沃土中孕育的生命体。”拥抱这一理念,编程的世界必将迎来一场由内而外的革命。