近年来,全球数字货币和区块链技术的快速发展引发了各国央行对中央银行数字货币(CBDC)的高度关注。作为国际金融中心,香港积极推进数字货币创新,致力于构建安全、高效且具有广泛应用前景的数字支付体系。2024年9月23日,香港金融管理局(HKMA)启动了其CBDC项目第二阶段,围绕数字港元(e-HKD)展开多项技术和应用研究。而此次香港政府选择与区块链基础设施提供商Chainlink合作,利用其跨链互操作协议(CCIP)进行CBDC跨链交易的实验,成为该领域备受瞩目的创新案例。 Chainlink的跨链互操作协议是一种旨在实现不同区块链间高效安全通信的核心技术。通过CCIP,区块链之间能够无缝传递信息和资产,打破了传统区块链的孤岛效应。

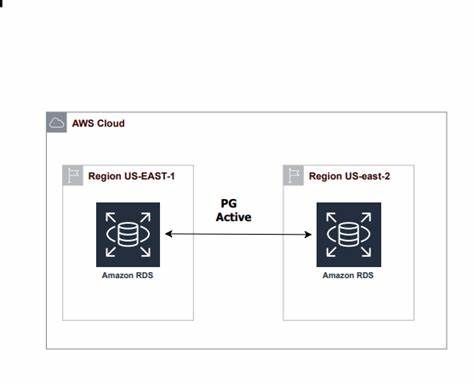

香港CBDC项目正是借助这一技术优势,实现了许可链和公链之间的安全连接与价值传输。许可链通常具备较高的隐私保护和身份验证机制,适合中央银行及金融机构运营;而公链如Ethereum和Solana则以去中心化和开放性著称。二者互联互通成为数字货币跨境交易、智能合约自动结算的重要基础。 此次合作的试点项目不仅聚焦技术实现,更模拟了一个实际应用场景:一位澳大利亚投资者希望使用以澳洲货币为锚定的稳定币,在香港购买代币化资产。这笔交易会经过多条区块链网络的交互,最后该资产以香港数字港元的形式存入投资者数字钱包。这样的跨境数字支付流程提高了资金流转的透明度和效率,降低了传统跨境结算成本和时间延迟。

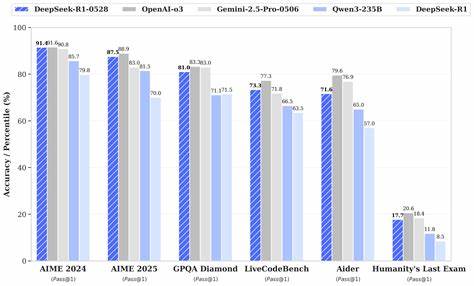

合作伙伴阵容包括多家全球知名的金融及资产管理机构。Visa作为技术提供方,支持交易和结算流程的开发;澳新银行(ANZ)则提供金融操作及监管层面的支持;中国AMC和富达国际等资产管理机构参与投资产品的设计与管理。这样多维度的合作,确保了项目覆盖支付网络、安全合规、资产管理等全链条需求,为CBDC的商业落地铺平道路。 香港CBDC程序的第二阶段涵盖了11个不同公司团队的用例研究,预计将在2025年底公布详细成果。这说明香港政府有意通过开放式创新,加速推进数字货币生态的成熟与实际应用,不仅致力于提升本地金融行业的竞争力,还希望打造跨境数字经济的先行样板。 值得一提的是,尽管2025年全球多个央行对CBDC的兴趣有所降温,根据数据显示,倾向发行CBDC的央行比例由2022年的38%下降至18%,但香港和部分国家如以色列、欧盟等依然加大投入,积极推动研发和试点。

数字货币的全球趋势并未消退,反而呈现出由量变向质变的转型迹象,创新技术和应用案例日益丰富。 在技术层面,Chainlink跨链协议的成功应用展示了未来数字货币系统必备的互操作特性。传统金融系统面临碎片化、效率低下等问题,跨链技术为解决多链、多资产、多监管环境下的价值流转提供了有效方案。香港试点不仅验证了技术可行性,更探索了数字货币在跨境贸易、投资、支付等领域的场景适配性。 区块链权限和去中心化的差异性亦在此次项目中得到充分考量。许可链依赖于授权机构控制参与者和网络访问,保证合规与隐私,适合监管合规要求较高的金融应用;而开放的公链环境则鼓励广泛参与与创新,支持去中心化金融(DeFi)和智能合约生态成长。

香港CBDC通过CCIP实现两者价值的结合,推动数字货币技术的融合发展。 未来,随着技术成熟和标准完善,跨链互操作协议有望成为数字货币发行和使用的基础设施核心。除跨境支付外,还可支持数字身份、供应链金融、资产证券化等多样化应用,提升整体金融体系的智能化和数字化水平。香港借助国际资源和专业团队探索前沿技术,显著提升了其作为国际金融中心的数字竞争力。 对于投资者和金融服务提供商来说,香港CBDC项目的推进是观察数字货币市场发展的重要窗口。它不仅显示了数字港元的潜在流通能力,也指明了未来数字资产交易的趋势方向。

数字货币的普及将如何改变跨境资金流动、降低交易成本、提高结算速度,香港的探索为全球提供了宝贵经验。 总结来看,香港利用Chainlink跨链协议,进行CBDC跨境交易和结算的试点项目,标志着数字金融技术应用迈入新阶段。它体现了政府、技术企业与金融机构之间的深度协作,推动多链环境下的生态整合与创新。随着试点结果的发布和技术的不断优化,香港有望成为全球数字货币和区块链金融创新的示范城市之一,助力构建安全、高效、普惠的数字货币新未来。