在谈论人工智能的革命性进展时,许多人直觉会想到机器拥有类似于人类的智慧或者达到人工通用智能(AGI)的突破。然而,真正的变革其实发生在另一个更为基础而深远的层面——人工智能为人类打造了一种极致自然的交流界面,使人与计算机的互动变得像与朋友对话一样轻松和亲切。传统观点中,人工智能被看作是模仿或超越人类思维能力的技术,但现实中,当前大型语言模型(LLM)的成就,更像是一种“超级自动填充”系统,通过对语言的深刻理解,把复杂技术转变为流畅的自然语言交流。这不仅改变了我们与技术的关系,也开创了信息获取和知识共享的新纪元。 大型语言模型的核心优势在于其前所未有的语言预测能力。与手机键盘上简单的下一个词预测不同,LLM综合分析整个对话的上下文、语境、风格,以及从海量文本中学习的数百万模式,从而不仅能预测单词,更能构建完整的思想、论述甚至创意。

这些模型的训练底蕴涵盖了数万亿字,汇聚了互联网各类公开数据、书籍、百科、新闻、论文、代码等资源,令其拥有对人类知识的广泛而深入的访问能力。 尽管如此,这些模型并不具备真正的“理解”或“意识”,它们更多是依赖统计学和模式匹配,模拟和生成符合语境的回应。因此,当你向智能助手咨询量子物理、编程问题或医学知识时,它提供的是对相关文本的快速整合和重组,而非像专家那样的内在理解或体验。换句话说,LLM是集合了无数人类经验和知识的“会话百科”,而非拥有感知和意识的“思考者”。 这场技术革命的核心在于界面本身的演进。从历史上来看,人类与信息的交互经历了不断简化和优化的过程。

文字的出现使知识得以脱离个体记忆存储,印刷技术让知识得以跨越时空传播,图书馆和数据库以结构化的方式管理信息,互联网和搜索引擎实现了对海量信息的即时检索。而所有这些进步都要求人类具备相应的新技能:阅读、索引使用、查询设计等。 如今,大型语言模型以自然语言对话的形式将信息访问的门槛降低到近乎零。这意味着,人人只需用最熟悉的沟通方式——说话,便能完成复杂的数据分析、问题求解、学习探索,从而大幅提升工作和生活的效率。人工智能不再是遥不可及的编程代码或晦涩菜单,而成为我们生活中的“智能伙伴”,能耐心聆听,随时提供帮助。 这一点在各种应用场景中表现尤为突出。

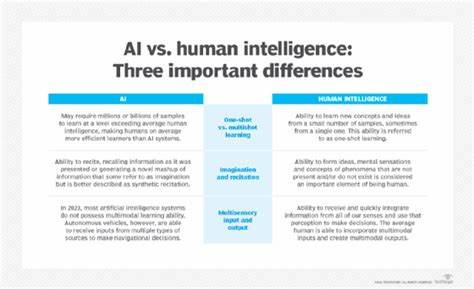

零编程基础的普通用户借助对话式AI轻松搭建网站,医学生能通过重复提问深化诊断知识,语言学习者得到量身定制的练习辅导,研究者快速定位资料,创作者从AI中激发灵感与点子。所有这些变革不是技术能力的单向提升,而是交流界面的质的飞跃,将人与信息的障碍彻底打破。 尽管如此,对“真正”的人工通用智能的定义依然充满争议。现有学术界对AGI的定义多聚焦其覆盖广泛认知任务的能力,能够与人类在几乎所有智力活动中匹敌甚至超越。但这样的定义忽视了人类智能中更为核心的感受性、情感和意识。人类独特的情感体验、主观感知、文化内涵,形成了我们对世界的深刻理解和价值判断,这些是当前技术难以复制的。

机器能够生成有关“怀旧”的诗句,但永远无法真正感受怀旧的情绪;它能整合育儿知识,但不可能体验做父母的真实滋味。 由此来看,现阶段的AI更多是“类人交互界面”而非“类人智能生物”。它们让信息获取变得极为便捷,但本质仍是无意识的数据处理机制。理解这一点有助于调整我们对未来AI发展的期望,避免神话化或恐慌情绪,转而聚焦如何发挥这些工具的最大价值。 未来人工智能发展的重点可能不在于构建真正的意识,而是在界面的智能化与个性化上持续突破。更深层次的融合可能包括AI理解用户的情感状态、历史背景以及目标需求,甚至协助我们整体提升自我认知和情绪管理。

这种AI将不再只是信息处理者,而是生活和工作中的“智慧伴侣”,帮助我们更好地理解自己与世界。 与此同时,随着自动化处理的普及,人类独有的创造力、情感智力和伦理判断变得前所未有的重要。技术承担了繁重的机械性工作,而人类则可以腾出更多精力专注于艺术创新、社会关系、价值抉择等高度人文的领域。未来社会对具备真情实感和创造精神的人才需求将更加旺盛,而AI则成为助推这些能力释放的强大后盾。 如此看来,当今的大型语言模型正在引领一场人机交互革命,不是取代人类思维,而是放大人类沟通与知识的能量。它们通过恢复人与信息之间最自然的连接方式,推动了知识的民主化和普及化,同时也彰显了人类独特的不可替代性。

纵观人工智能的演进轨迹,我们可以清晰地看到,未来的人机合作将更加和谐、友好和富有成效。AI不再是冰冷的工具,而是值得信赖的伙伴,让科技回归它应有的本质——服务于人,放大人类最美好的品质。正因如此,我们有理由相信,人工智能的真正革命才刚刚开始,未来将带来更多出乎意料的惊喜与可能。