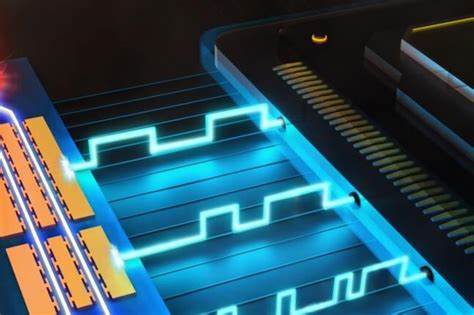

在现代科技的快速发展中,量子信息处理成为各国科技竞赛的焦点。传统量子计算和量子通信技术多依赖复杂庞大的光学器件,如波导、透镜、分束器等,这些器件不仅体积大、成本高,而且难以扩展和集成。与此同时,光子作为量子信息的载体,因其速度快、低能耗及在室温下工作的优势,成为量子信息系统中极具潜力的角色。然而,实现复杂量子态的高效生成和操控,却一直面临着器件尺寸和可扩展性的严峻挑战。在这一背景下,超表面(Metasurface)技术横空出世,以其超薄、微纳结构和高度集成的特性,展示了革新量子光学器件的巨大潜力。超表面本质上是一种由纳米尺度结构组成的二维材料,通过对光子传播的相位、振幅和偏振进行精准调控,能够实现传统大体积光学元件的所有功能,同时避免了复杂的光路对准问题。

最近,哈佛大学约翰·A·保尔森工程与应用科学学院的费德里科·卡帕索教授傅雷德里科·卡帕索团队,成功利用超表面打造了可生成复杂纠缠光子状态的量子光学装置。该成果发表于科学杂志,标志着量子信息处理设备小型化迈出了关键一步。通过将传统的多种光学元件集成到一块薄薄的超表面芯片上,研究团队展现了该技术在量子计算中的强大功能。他们采用精密设计的纳米结构,精准控制光子的相位和路径,从而诱导出复杂的量子干涉和纠缠效应,实现了常规设备才能实现的量子操作。相比起传统的量子光学器件,这种超表面具备稳定性高、制作成本低、光学损耗小、无需复杂光路对准等显著优势,解决了扩展性差的痛点。量子计算的核心之一是多光子态的纠缠生成和操控,随着光子数的增加,系统的复杂度呈现指数暴涨,传统通过多个分束器和输出端口的方案显然无法规模化。

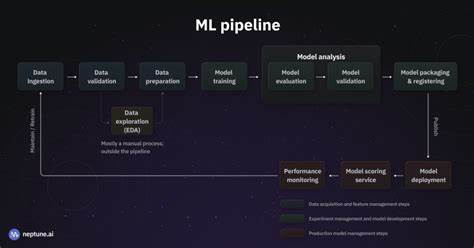

为此,研究团队借助图论的数学工具,将复杂的量子纠缠态映射为节点和边的网络结构,从而可视化和优化纠缠路径。这种新颖的设计理念不仅提升了超表面的量子效能,还为未来量子芯片的设计提供了理论基础。图论的方法使得超表面设计和量子态控制密不可分,两者合二为一,极大地简化了复杂系统的调试和控制。该研究还与量子光学和集成光子学领域的专家合作,确保了实验装置的精确性和科学性,并获得了来自学术界广泛认可。展望未来,超表面量子器件有望成为室温下高性能量子计算和网络的关键突破口。由于超表面极强的设计灵活性和兼容性,它们可以与其他量子器件甚至微电子芯片完美融合,实现量子信息系统的小型化和集成化。

这不仅推动量子计算机硬件走向商业化,也促进了量子传感、量子通信的多元化应用。此外,超表面技术降低了量子光学设备的复杂度和成本,有助于实验室“芯片实验”成为常态,带动更多基础科学研究的进展。与传统基于超导量子比特或原子冷却技术不同,这种基于光子的量子方案能够在室温条件下实现,极大降低了系统对环境的依赖,提升了使用的便利性。尽管当前技术仍面临诸多挑战,包括纳米制造精度、光子捕获效率、量子态读出精确度等,但超表面的发展潜力已经引起全球科研机构和产业界的高度重视。未来几年内,我们有望见证超表面量子器件从实验室走向实际应用的转变,驱动量子信息科学跨入一个新的高度。超表面的兴起体现了纳米技术、光学工程、数学理论与量子物理的深度结合,是现代多学科交叉创新的典范。

它不仅推动了量子信息处理技术的变革,也预示着纳米光子学在信息时代的重要作用。从增强现有光学元件性能,到支持高维量子态构建,再到提升光子网络的稳定性,超表面正逐步成为集成、可扩展和高效量子信息处理的首选平台。探索和应用超表面量子技术,将为未来量子计算机、量子互联网以及量子传感领域提供强大动力,开启信息处理的新纪元。