科研成果的再现性问题近年来引发了全球学术界的广泛关注。所谓“再现性”,指的是不同研究团队在重复原有实验时,是否能够得到类似的结果。这一指标是科学研究可靠性的重要体现。然而,一项由巴西研究者主导的生物医学领域再现性研究项目,通过大规模的尝试验证,揭示出令人震惊的现实——大量已发表的研究无法被成功复制。由此,学术界开始重新审视当前科研体系的运作模式,并呼吁进行深入改革。巴西的这项再现性研究始于2019年,名为“巴西再现性倡议”,集合了超过50支不同实验团队的力量,重点关注多种常用生物医学实验方法的验证。

项目团队不仅跨越多个实验室,还涵盖了213名科学家,旨在通过多重独立复制实验,提高对被复现结果可靠性的判断。项目独特之处在于并非锁定在某一特定研究主题或热门领域,而是根据常见实验技术方法选择了研究对象,确保相关实验室具备实施重复试验的能力。具体来看,研究聚焦了三类最常见的实验方法,包括细胞代谢测定、基因扩增技术以及啮齿动物迷宫行为测试。论文的选择覆盖了1998年至2017年间,根据作者中至少一半拥有巴西归属条件的标准严格筛选。合作团队对60篇学术论文展开了测试,每篇研究由三支独立实验室重复验证,最终形成了近一百次有效复制尝试。这种多中心、多团队的设计增加了结果的科学严谨性。

研究结果显示,仅有少于半数的原始实验结果被成功复制。按照设定的五项标准评判,只有约21%的实验符合再现性要求。更令人担忧的是,原始研究中所报道的效应值普遍被高估,平均超过后续复现实验的百分之六十,说明科学文献中存在一定程度的“效果膨胀”现象。这对生物医学研究的可信度和应用价值产生严重影响。该项目协调员之一、里约热内卢联邦大学的元科学家玛丽安娜·博埃查特·德阿布鲁表示,此次研究提供了中国科学体系内部改革的依据。科研人员、公立机构乃至政府部门可以据此制定新的政策,促进更严谨、透明且可验证的研究实践。

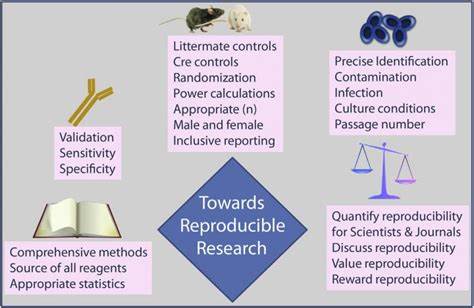

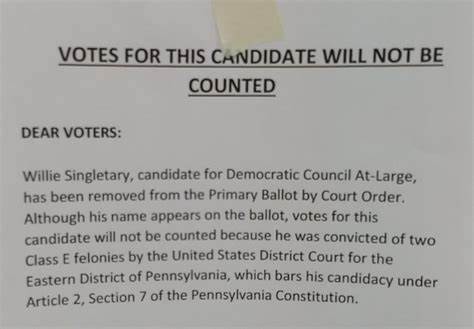

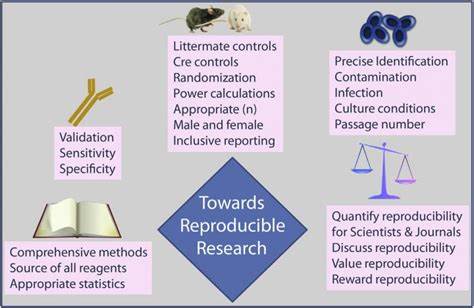

新型科研文化的培育已刻不容缓。事实上,科研再现性的挑战并非巴西独有。全球范围内类似的验证努力,如美国的开放科学合作组织,也发现大量经典研究难以被完全复制。当前学术界面临的结构性问题包括实验设计不严谨、统计方法应用不当、发表压力驱动等,均可能导致数据失真和结果夸大。此外,疫情期间的操作难度与资源限制也给该项目增添了不小的挑战。来自不同实验室的科研人员在协议遵循程度上存在分歧,这反映了科学协调和标准化管理的重要性。

随着质疑声的不断增加,如何提升科研的透明度和可验证性成为学界亟需解决的问题。推动预注册研究设计、开放实验数据和代码共享,以及加强同行评审质量,都被视为缓解再现性危机的有效手段。除此之外,科研评价体系的改革也至关重要。目前过度强调论文数量、影响因子与引用率给科研人员带来巨大的发表压力,无形中促使部分研究趋于“结果导向”而非“过程严谨”,影响了整体研究质量。政府和学术机构需要重新审视科研激励机制,鼓励更多注重实验细节和重复验证的研究投入。未来,普通公众和科学用户也应对科学结论保持理性和审慎,明白单一研究结果难以代表绝对真理。

媒体传播和科学传播工作者应加强对科研局限性的介绍,避免盲目夸大新发现的效果。正如巴西再现性项目所示,科学进步的本质并非一帆风顺,通过不断质疑、检验和完善科研成果,科学才能迈向更加稳固和可信的未来。该项目的发布不仅引发了学术界的反思浪潮,也为全球生物医学甚至更广泛学科领域的研究规范和政策制定提供了参考范例。在当前全球科研合作日益紧密的背景下,国际社会可以借鉴这一项目经验,共同构建更加开放透明与高效的科研生态。归根结底,再现性不仅是科学研究的基石,也是科研公信力的保障。加强再现性研究的投入,完善相关体系建设,将有助于推动整个科学事业的健康发展。

展望未来,随着技术进步和方法论创新,科研的再现性问题有望得到更有效的管控。但这一过程需要科研人员、机构和政策制定者多方协作、共谋发展,共同推动科学探索走向更加真实和可靠的高度。