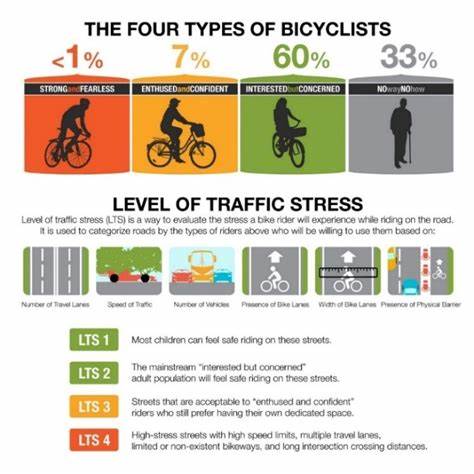

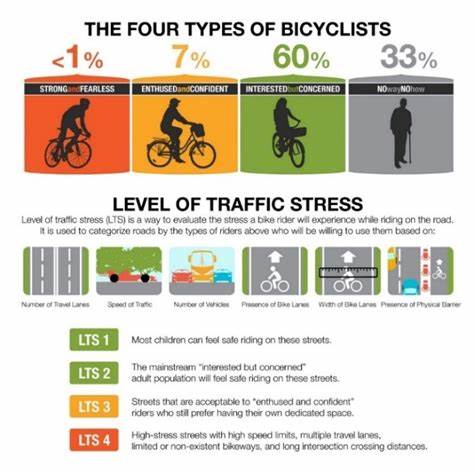

随着城市化进程的不断加快,交通拥堵和环境污染问题日益严峻,绿色出行方式成为城市发展的重要方向。自行车作为一种环保、经济、健康的交通工具,得到了广泛关注和推广。然而,如何有效提升自行车通勤的比例,却依赖于城市基础设施的科学规划和建设。其中,低压自行车设施的兴起为骑行者提供了更加安全舒适的骑行环境,也成为促进自行车通勤增长的重要因素。 低压自行车设施主要包括受保护自行车道(PBLs)、缓冲自行车道(BBLs)以及共享车道标线(SHRs)。这些设施通过减少骑行者与机动车辆的直接冲突,显著降低了交通压力,使得更多对自行车骑行安全性有顾虑的潜在骑行者愿意选择自行车作为通勤工具。

相比传统的标准自行车道(SBLs),低压设施不仅在设计上更加人性化,而且在长期的使用效果和通勤人数增长方面表现更加优异。 根据2025年发表在权威期刊《Nature Cities》上的一项涵盖美国28个城市、超过1.4万个街区的六年纵向研究显示,安装受保护自行车道的街区自行车通勤者数量的增长是标准自行车道街区的1.8倍,是共享车道标线街区的1.6倍,更是未安装任何自行车设施街区的4.3倍。这一发现强烈支持了低压自行车设施在提升骑行率方面的显著优势。 研究进一步指出,按自行车道里程计算,受保护自行车道的建设对增加骑行者数量的影响比标准自行车道高出52.5%,比共享车道标线高出281.2%。这一数据表明,城市规划者如果希望通过基础设施建设有效提升自行车通勤比例,应优先考虑低压自行车设施的铺设。 低压自行车设施为何如此有效?首先,受保护自行车道通常通过物理隔离,如护栏、绿化带或车轮阻挡装置,将自行车车道与机动车车道分开,极大增强了骑行安全感。

骑行者无需时刻担心被机动车刮擦或挤压,尤其适合初学者、儿童及老年人这类骑行信心不足的群体。缓冲自行车道则通过设置一定宽度的缓冲带,减少了机动车与自行车的近距离接触,也减少了骑行时的心理压力。相比之下,共享车道标线虽然提醒机动车共享道路,但由于缺乏明显的物理隔离,依然存在较高安全隐患,难以形成强烈的安全感,因而对骑行者的吸引力较弱。 另一方面,低压自行车设施的布局通常更加系统和连贯,构建成网络后,骑行路径延伸流畅,极大便利了通勤骑行。研究也指出,孤立的低压设施效果有限,只有构建完整连接的低压设施网络,才能持续激发骑行热情,形成骑行习惯,提高整体通勤比例。 此外,低压设施的存在常常伴随着其他友好措施,如改善交叉口设计、增加骑行指示标志、设置自行车信号灯等,这些配套措施进一步保障骑行路径的安全和便利,降低骑行障碍。

正因此,越来越多的城市将低压自行车道视为打造宜居城市和推进可持续交通转型的核心要素。 值得注意的是,研究还控制了社会经济因素和城市建设环境的影响,确保了比较结果的科学性与公正性。无论街区的教育水平、人口密度还是道路密度如何变化,低压自行车设施对骑行人数的促进作用都表现出显著优势,这充分说明设施类型本身的关键作用。 对于城市管理者和规划师来说,低压自行车设施的建设不仅仅是提升骑行率的工具,更是一种保障公共安全、改善居民健康、促进环境保护以及减缓城市交通压力的综合战略。越来越多的研究也支持骑行不仅有助于减少汽车尾气排放,还能降低居民的交通开支和增加日常身体活动,从而带来经济与健康的双重收益。 未来,研究者建议对受保护自行车道的细节特征进行更深入的探索,例如隔离方式的种类、隔离程度、邻近车道的车速及车流量等因素,如何进一步影响骑行者的选择和骑行频率。

同时,针对不同性别、年龄群体的骑行偏好差异也值得关注,以便设计更具包容性的骑行设施。此外,对低压自行车设施与整个自行车网络间的协同作用、多时段影响和持久效应进行长期观察,将为政策制定提供更加精准的依据。 总结来看,低压自行车设施与自行车通勤率的积极联系为城市可持续发展指明了明确方向。城市若能加大对受保护自行车道和缓冲自行车道等低压设施的投资与布局,不仅能够显著提升自行车通勤人次,更将改善城市出行安全,促进民众健康,助力实现绿色环保目标。伴随城市运转效率的提升和居民生活质量的改善,自行车将成为未来城市交通不可或缺的重要组成部分。