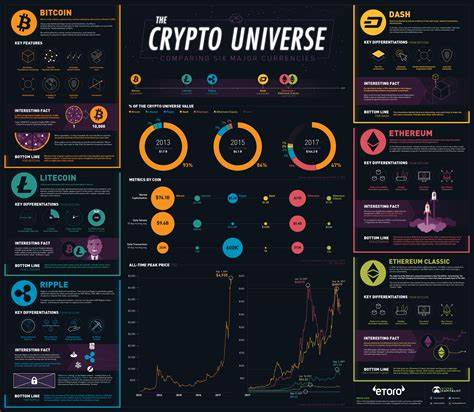

在2018年,政府监管加速了全球金融体系的变革,尤其是在加密货币领域。比特币、以太坊等数字货币的迅速崛起引发了各国政府的高度关注,监管的呼声不绝于耳。随着政府开始着手制定相关的政策和法规,许多人不禁要问:加密货币在面对这些监管挑战时,能否生存下来? 首先,值得注意的是,加密货币的本质在于去中心化和匿名性,这一特点使得其在交易中拥有极大的灵活性。但当监管者通过立法来约束这些数字货币的流通时,其去中心化的特征可能会受到冲击。许多加密货币支持者认为,监管是加密货币发展的重要一环,能够为这一市场提供更多的合法性和保护。换句话说,适度的监管能够为投资者建立信任感,进而可能促进更多传统资金的流入。

然而,反对意见也很强烈。部分投资者和开发者担心,政府的介入将削弱加密货币的核心理念,导致市场失去自由,同时可能会阻碍创新。特别是在一些对加密货币持激进态度的国家,如中国,政府的监管措施甚至可以看作是对整个加密行业的打压。随着2017年加密货币热潮的高潮,许多国家开始实施严格的ICO(首次代币发行)监管,这使得许多项目面临困境,甚至被迫撤回。 在这种情况下,面临监管压力的加密货币行业需要找到一种平衡。如何在遵守法律法规的同时,保持技术创新和市场活力,成为当前亟待解决的问题。

例如,部分国家已经开始探索“沙盒监管”的模式,允许新兴科技公司在一个受控的环境中进行创新实验,这为加密货币的合法化提供了可能的路径。 此外,全球范围内的监管政策差异也使得加密货币的未来充满变数。在美国,数个州甚至市政府已经开始自行制定法规来规范加密货币的交易;而在欧洲,欧盟也是各国协调监管政策的复杂环境。相对于一些态度比较保守的国家,如印度和中国,某些国家则采取了相对开放的态度,比如瑞士和新加坡,他们对加密货币的支持力度很大,希望借此吸引更多的区块链项目落户。 在这场监管与创新的博弈中,加密货币行业的未来似乎正在重新洗牌。许多企业正在努力与政府对话,希望通过提供透明的信息和合规的运营模式来赢得信任。

而一些交易所和区块链项目,则开始主动自我审查,确保其运营符合即将出台的法规,期望能在不失去行业竞争力的前提下顺利过渡。 值得注意的是,不同地区对加密货币的监管态度可能会产生“监管套利”的现象。在某些国家,企业可能会选择在那些监管政策相对宽松的地区设立总部,以便规避严格的监管要求。这一现象不仅体现了加密货币市场的全球化特性,也反映了行业对多样性和灵活性的需求。 另一方面,政府监管的开启也带来了更成熟的市场环境。这有助于打击一些不法行为,例如洗钱和诈骗等,增加整个加密货币市场的透明度和安全性。

许多专家认为,随着监管逐步到位,一个更加规范和稳定的加密货币生态系统将会建立,这不仅会提升公众对数字货币的信心,还将吸引更多传统金融机构参与到这个新兴市场中来。 然而,加密货币的未来并非一帆风顺。随着监管的加强,市场也可能面临更多的不确定性。投资者需时刻警惕政策风险,尤其是在监管框架尚不明确的情况下,频繁的政策变化可能导致市场震荡,影响投资者的信心。此外,技术安全问题、市场操控等隐患也依然存在,这些问题都是政府和行业参与者需要共同面对的挑战。 最终,能否生存下来的,加密货币其实不仅仅是一个科技与金融的课题,更是法律、社会与文化交织的一部分。

加密货币能否在政府监管的浪潮中立足,关键在于如何适应变化,并展现出其自身独特的价值和贡献。我们正处于一个新的时代,未来充满了不确定性与机会,而加密货币的命运将由我们每个人的选择与行动来塑造。 在未来的日子里,我们需要关注的,不仅是市场的波动与技术的进步,更要思考如何在新的规则框架下,为加密货币的发展开辟出一条合规、透明与信任之路。这条路或许崎岖不平,但如果我们能够携手并肩,或许能够迎来加密货币的真正春天。随着全球各国对加密货币的监管逐步明朗,未来的方向将更加清晰,而加密货币本身,也将迎来新的发展机遇和挑战。